清末汉律辑佚颇有成果,对劫质亦有所涉及。纵观前人的研究成果,较早可见杜贵墀所着的《汉律辑证》。该书依唐律体例,在《盗律》劫质条下录有桥玄少子被劫一事①。薛允升着《汉律辑存》,依据传世典籍录有《汉书》卷七六《张敞传》、《后汉书》卷五一《桥玄传》中所见与持质相关的事例②。此后,沈家本辑录了汉代持质案例四则③。程树德辑录了《晋书·刑法志》中的相关记载,并录有案例四则④。近人陶贤都《三国时期劫质现象刍议》⑤,李零《中国历史上的恐怖主义:刺杀和劫持(下)》⑥,闫晓君《秦汉盗罪及其立法沿革》⑦,王勇《汉代劫持事件考察》⑧,王子今《汉代“劫质”行为与未成年受害者》⑨,林永强《汉代道德与法律关系的研究———以汉代“劫质”案例为考察中心》等文章都从罪名概念、立法变迁、司法实践、社会背景等诸多层面贡献了许多有益成果,为本文的撰写提供了有益的参考与启发。本文在既有的研究成果之上,对持质的相关问题做进一步探讨,还祈方家指正。

后世讨论劫质或劫持,可以分为不同类别瑏瑡,但从法制史角度看,在律令与律学学说上,持质或劫质自有其特定内涵,不应加以扩大或泛泛而论。如上引林永强文所指,从能否得到有效的法律制裁上看,出于政治、军事目的劫持皇帝、高官的政治性事件皆不见法律性的处置。本文讨论的只是律令意义上的持质,从此点出发,以期解决以下问题:其一,如沈家本所言,唐律对此的相关规定既已完备,那么汉律的规定是什么,又是如何向唐律转化的;其二,秦汉时期与持质或劫质有关的法律的具体执行情况如何。

一 关于持质的释义及其立法变迁

1.持质释义

持质,史籍中或作劫质,或两者兼用,而唐律作“执持人质”,但依据持质之科与晋律表之辞,似持质更接近秦汉时法律一般用语,程树德使用“持质”之名大抵也是基于此点考虑。“持”依《说文》卷十二《手部》,本意为“握也”①,引申为挟持之意,如《史记·酷吏列传》:“致产数千金,为任侠,持吏长短,出从数十骑。”②“劫”依《说文》卷十三《力部》:“人欲去,以力胁止曰劫。或曰以力去曰劫。”段注:“胁,犹迫也。俗作愶,古无其字,用胁而已。以力止人之去曰劫,不专谓盗……”③ 即“劫”有用强力胁迫他人人身自由之意。可见持、劫两字大义接近,皆含有胁迫他人之意,故两者可以互换。“质”依据《说文》卷六《贝部》释作“以物相赘”。段注:“质、赘双声。以物相赘,如春秋交质子是也。”④ 李零释为“用现在的商业术语讲,就是抵押(作动词)或抵押物(作名词)。抵押物可以是财宝,也可以是人”⑤。在此特指人,即以人为质,挟制胁迫,以达到目的。而《二年律令·盗律》有“劫人”之语,与持质或劫质相关却又有所区别,这一问题将在下文详述。劫质在法律上的含义,依据《晋书·刑法志》所引张裴奏表为“劫召其财为持质”⑥,此处“召”应作“招致、引来”解释,如《左传·襄公二十三年》:“祸福无门,唯人所召。”⑦从《汉书·赵广汉传》颜师古注“劫取其身为质,令家将财物赎之”来看⑧,此类犯罪挟制人身的目的一般为求财⑨。前引林永强文已经论述,从所见材料看,出于政治、军事目的的劫持事件并未见法律制裁,所含括的亦不仅仅是一般的法律问题。清末诸家所辑录的有法律后果的事件,皆属于所谓的经济性的劫质事件,正与相关解释相符。所以秦汉法律中的持质或劫质,应主要指以求财为目的的挟持人身行为,此点下文还将详加论述。至于两类事例的共同之处,即都以人身为质,胁迫以达到目的,所以颇多可参考之处,但本文主要探讨的还是法律涉及的持质。故在此可以对持质或劫质做一定义,即犯罪人暴力挟制他人人身,以求取钱财为主要目的的犯罪行为。故沈家本说 :“持质者执持人为质,以求财也。”

2.立法变迁

沈家本从所辑录案例参考唐律,认为唐律颇合古法,惜乎汉律之文无存。从上下文看,沈氏所谓“古法”即汉法瑏瑢 。后世刘俊文通过考察汉代实例,比照唐律,认为唐律盖本于汉律瑏琐。但是汉律乃至秦律的规定究竟如何,查找有限的史料,仍可寻得蛛丝马迹。

秦律对持质规定为何,目前尚未发现相关材料,不过可从《法律答问》简148对百姓间债务关系的规定中看出一些端倪:

“百姓有责(债),勿敢擅强质,擅强质及和质者,皆赀二甲。”廷行事强质人者论,鼠(予)者不论;和受质者,鼠该条主要是说在百姓的债务关系中,对强行索取人身担保或双方达成合意之后的人身担保,都应受到“赀二甲”的处罚。这只是一般的民间债务关系中的人身担保行为,比起持质而言,在人身限制和危害性上都相对较轻。另《二年律令·杂律》简187“诸有责(债)而敢强质者,罚金四两”②的规定,也是说在借贷关系中不得强行索取人身担保,否则处以罚金四两的刑罚。这条汉初的律文与上引秦律一脉相承,皆只限于债务关系。但至少我们可以看出,从秦到汉初,国家对于以人身为质的行为持否定态度,即使是民间借贷关系中的自愿行为也不允许,而持质行为的危害性则远比民间借贷中的人身担保严重。

根据目前已有的汉代资料,也不见对持质的专门性规定,目前可知与汉律规定相关的材料见于《二年律令·盗律》简69:劫人、谋劫人求钱财,虽未得若未劫,皆磔之;罪其妻子,以为城旦舂。其妻子当坐者偏(徧)捕,若告吏,吏捕得之,皆除坐者罪。69③简69说明犯罪者无论是实施了劫人的行为,还是处在“谋”的阶段,即使没有实施劫人行为或未取得财物,也一律处以磔刑,并且妻、子连坐,处以完为城旦舂的刑罚。但在犯罪者的妻、子能够全部捕获劫人者或图谋劫人者,或向官吏告发并且官吏捕获了犯罪者的情形下,一律免除连坐者的罪罚。此外,《二年律令》还规定了相关的免责规定④。闫晓君对“劫人”有详密的考证,认为“劫人”主要是指挟制人身以求取钱财,既包括在道路上公然抢夺、抢劫他人财物的犯罪,该行为在唐律中被归入强盗,至明律又被析为“白昼抢夺”,也包括劫持人质向其家人求取钱财的行为⑤。作为后世强盗的情形之一,抢劫、抢劫他人财物,是指挟制人身后,直接向本人求取钱财的犯罪行为,而持质则是以人质人身为威胁向其亲属求取钱财的行为,同样是挟制人身求取财物,犯罪行为上却存在着差异。可见这两种在后世极为明晰的罪名至少在汉初是没有明确区分的,即持质亦不过是劫人的一种情形⑥。《盗律》律文规定的“诸予劫人者钱财,及为人劫者,同居智(知)弗告吏,皆与劫人者同罪”⑦ ,即对给予劫人者钱财者以及在有人被劫,同居而知情不报者处以严厉的处罚。此处的“同居”,依《睡虎地秦墓竹简·法律答问》简22:“可(何)为‘同居’?·户为‘同居’……”⑧ 《法律答问》简201:“可(何)谓‘同居’?‘同居’,独户母之谓殹(也)。”⑨ 可知“同居”在秦汉法律中是指具有同一户籍者瑏瑠。所谓“与劫人者同罪”,即按照上引《盗律》简69处以磔刑。具体到持质的情形下,该律文明确禁止对人质赎以财物的行为,被劫持者的亲属也不得知情不报。又《晋书·刑法志》所引《魏律序》:《盗律》有劫略、恐猲、和卖买人,科有持质,皆非盗事,故分以为《劫略律》。

从此条材料上看,在与所谓新律相对的旧律,也即是汉律中,持质的概念似乎已经明晰,但是并不见于《盗律》的正律之中,而说“科有持质”,至于此科条的性质,笔者将在下文讨论。在其他的规范形式中,我们却可以看到对持质的明确规定,不过相关的材料都集中于东汉末年,《后汉书》卷五一《桥玄传》记载了桥玄少子被劫案:

玄少子十岁,独游门次,卒有三人持杖劫执之,入舍登楼,就玄求货,玄不与。有顷,司隶校尉阳球率河南尹、洛阳令围守玄家。球等恐并杀其子,未欲迫之。玄瞋目呼曰:“奸人无状,玄岂以一子之命而纵国贼乎。”促令兵进。于是攻之,玄子亦死。玄乃诣阙谢罪,乞下天下:“凡有劫质,皆并杀之,不得赎以财宝,开张奸路。”诏书下其章①。

桥玄少子被劫事件后,桥玄向朝廷上表章请求“凡有劫质,皆并杀之,不得赎以财宝,开张奸路”,对劫质者与人质应“皆并杀之”,而不得以财物相赎,姑息奸人。其中“不得赎以财宝”的规定与上述《二年律令》律文相同。最终“诏书下其章”,至于是否定着于令则语焉不详,但至少可以认为是以诏书的形式颁布的法律。另一则发生时间稍后的事件见于《三国志·夏侯惇传》:

张邈叛迎吕布,太祖家在鄄城,惇轻军往赴,适与布会,交战。布退还,遂入濮阳,袭得惇军辎重。遣将伪降,共执持惇,责以宝货,惇军中震恐。惇将韩浩乃勒兵屯惇营门,召军吏诸将,皆案甲当部不得动,诸营乃定。遂诣惇所,叱持质者曰:“汝等凶逆,乃敢执劫大将军,复欲望生邪。且吾受命讨贼,宁能以一将军之故,而纵汝乎?”因涕泣谓惇曰:“当奈国法何。”促召兵击持质者。持质者惶遽叩头,言“我但欲乞资用去耳”。浩数责,皆斩之。惇既免,太祖闻之,谓浩曰:“卿此可为万世法。”乃着令,自今已后有持质者,皆当并击,勿顾质。由是劫质者遂绝②。

材料中“并击之”的“击”,据《仪礼·少牢馈食礼》曰:“司马刲羊,司士击豕。”郑玄注曰:“刲、击皆谓杀之。”③又据《康熙字典》,可解作“攻杀也”④,所以应为攻杀之意。依据上下文判断,所谓“并击”是指劫质者与人质一并击杀,无需顾及人质。从“当奈国法何”一语看,“并击”是已有之法,如前所述,最迟上述至光武时。此事具体背景,应指《三国志》卷一《魏书·武帝纪》兴平元年(194年)“会张邈与陈宫叛迎吕布,郡县皆应。荀彧、程昱保鄄城,范、东阿二县固守,太祖乃引军还”一事⑤。此时曹操正在平定兖州发生的叛乱,尚未“挟天子以令诸侯”,故文中所言在此时“乃着令”,似并非天子着令的用语,很可能是在曹操集团统治范围内行用的法令。在资料欠缺的情况下,暂且称之为法令应无问题。

将桥玄所上表章与曹操所下令加以比较,两段法令的内容可谓一致,两者间存在着一定渊源⑥,且韩浩说“当奈国法何”,说明在曹操颁令之前即有相关规定。很可能“诏书下其章”所产生的法令,即是曹操之令的直接渊源。又该条孙盛注:案《光武纪》,建武九年,盗劫阴贵人母弟,吏以不得拘质迫盗,盗遂杀之也。然则合击者,乃古制也。自安、顺已降,政教陵迟劫质不避王公,而有司莫能遵奉国宪者,浩始复斩之,故魏武嘉焉⑦ 。

据王子今先生考证,裴松之注引孙盛所指系《后汉书》卷十《皇后纪·光烈阴皇后》:“九年,有盗劫杀后母邓氏及弟?……”并引杭世骏《考证》佐证其可信度⑧。此处所言“国法”、“国宪”皆为法律之泛称,具体所指已经失载,但从上下文看,其内容应与前引诏令相同,至于说“然则合击者,乃古制也”,其中的“古制”至少不迟于东汉光武之时,所以说东汉末年的两条法令只是对至少在东汉初年即已存在的旧制的重申,说明官吏“并击”或“合击”的“国法”,在现实执行中往往会有所畏缩。因此,关于持质并击勿顾质的法律规定,最早可知的是不迟于东汉光武时代的“古制”或“国法”、“国宪”,然后是依据桥玄表章下达的诏书,稍晚一些的是曹操所下法令。依据前引《晋书·刑法志》所引《魏律序》:“《盗律》有劫略、恐猲、和卖买人,科有持质,皆非盗事,故分以为《劫略律》。”文中将《盗律》与“科”并列言之,可见此处所言“科”与《盗律》的正律应有所区别①。已如前述,曹魏在代汉之后,制定“新律”代替旧有汉律,此时的汉律仍不见“持质”罪名。联系到上述“古制”、“诏”、“令”等语句,“持质”的专门规定不存于汉代律文中,而是存在于其他的法律形式之中②。笔者还是认为如张建国所言,科在汉代为“事条”之意,即作法律条文的量词解,或者律、令、诏书等其他法律形式中的条款之意,而《晋书·刑法志》所摘引的《魏律序》中“科有持质”、“科有登闻道辞”则应为东汉末年曹操出于现实需要尤其是“藩国难改汉朝之制”而制定的临时性法律③。这样就对持质之科有了一个清楚的认识,笔者认为此处“科有持质”之“科”,是魏国建立以后,出于对汉朝法统的尊重,不改动汉律,面对现实情况所制定的临时性法律,也即是说《盗律》的内容并没有大的改变,在曹魏代汉后,则成为新朝所定魏律的渊源。如果“科”的性质是这样的话,无疑进一步佐证了汉律中无“持质”专门规定,而是由其他法律形式规制的可能性。至于该“科有持质”与前述曹操法令的关系,从时间上看,曹操所下法令在前,又曹操曾称赞韩浩“勿顾质”的做法“此可为万世法”,可见对此种做法十分肯定,并希望长期实行,且后世唐律中对“避而不格”持否定态度,正是这一立法精神的延续,“并击之”、“勿顾质”也应是魏至唐相较于汉律劫人之条的特点所在④。因此笔者认为该法令很可能就是“科有持质”之“科”的渊源,从“汉法”到曹操所下法令,最后成为魏的藩国之科,而该科正是曹魏《劫略律》重要的律条来源。

基于以上论述,我们可以得出这样的结论,以现有材料来看,汉初律文中关于持质的概念并不明晰,存在于劫人求财的律条之中。后来虽然可能有专门的规定,但是仍置于其他法律形式中加以规范,曹操集团又制定了一系列以令、科形式出现的专门规定,尤其是“科有持质”之“科”。从《魏律序》的行文上看,与《盗律》密切相关,却不见于正律律文,是对《盗律》“劫人求财”的补充与明晰,最终成为制定魏律的基础,成为律文中正式的持质之章。

持质概念的明晰,不仅体现在立法上,在立法解释上也有鲜明的反映,前引《魏律序》说劫略、恐猲、和卖买人、持质等罪名“皆非盗事,故分以为《劫略律》”,即都不属于“盗”的范畴,故从《盗律》中析出,都归入新设的《劫略律》中,就是对包括劫质在内的罪名与一般意义的“盗”相区分的一次尝试。其中恐猲、和卖买人在《二年律令》中已见,持质如前论乃劫人求财之诸种情形的一种。又根据《晋书·刑法志》所引张裴奏表:

持质似恐猲。如此之比,皆为无常之格也……律有事状相似而罪名相涉者,若加威势下手取财为强盗,不自知亡为缚守,将中有恶言为恐猲,不以罪名呵为呵人,以罪名呵为受赇,劫召其财为持质。此六者,以威势得财而名殊者也⑤。

罪名不同但概念相似的恐猲与持质得以明确区别,对于“事状相似”的罪名,强盗中的抢夺、抢劫与持质脱离劫人成为独立的罪名概念,“若加威势下手取财为强盗”与“劫召其财为持质”的区分,表明此时对汉代“强盗”、“劫人”、“持质”等罪名的认识进一步清晰。上引奏表固然是张裴个人注律,从律学上看,是“较名”这种辨名析理之风的产物①,但由于张裴与杜预的律注同晋律一并实施②,所以可以视为一种立法解释,可以反映出晋律的立法成就。晋律无论在立法还是在立法解释上对持质的认识都变得明晰了。及至唐律,对持质的认识和规定已完善而凝练:

诸有所规避,而执持人为质者,皆斩。部司及邻伍知见,避质不格者,徒二年(质期以上亲及外祖父母者,听身避不格)③。

对此《唐律疏议》中有清楚的解释:

【疏】议曰:有人或欲规财,或欲避罪,执持人为质。规财者求赎,避罪者防格。不限规避轻重,持质者皆合斩坐。“部司”,谓持质人处村正以上,并四邻五保,或知见,皆须捕格。若避质不格者,各徒二年。注云“质期以上亲及外祖父母,听身避不格”者,谓贼执此等亲为质,唯听一身不格,不得率众总避。其质者无期以上亲及非外祖父母,而避不格者,各徒二年④ 。

律文大义为勒索赎金或为避罪而挟持人质者,都处以斩刑,当地主管官员或四邻五保、见知之人,顾忌人质而不追捕拘执劫持者的,科以二年徒刑。若为人质期以上的亲属则可不加以追捕。我们可以就唐律律文与汉代相关规定试做一比较:首先,对劫质的目的认识更为全面,即“或欲规财,或欲避罪”,但如沈家本所言,“然避罪者少,规财者多,唐律兼言之,于事方备”⑤。其次,劫持人质者不论首从皆斩,延续了汉律对“劫人”的严厉规定。但两者有所不同,唐律中实施犯罪方处斩刑,汉律中即使是预谋者也磔之,且妻、子连坐。同样是结束生命,“磔”与“斩”也不相同,汉初律文对“劫人求财”处以“磔”的刑罚,可能在汉景帝时期情况有所调整,即景帝中元二年(公元前148年)曾经“改磔曰弃市”⑥,不过此后该律条刑罚具体的变化则不大清楚。但总体来看,虽然在具体规定上有所差别,但在刑罚适用上仍具继承性。再者,部司、邻伍、见知者“避而不格”处“徒二年”,与汉律相比,负连带责任者的范围进一扩大,已不限于“同居”范围。尤其是对“避而不格”的否定,很有可能是延续了上述东汉末年持质立法的一贯思路,从一个侧面说明唐律对东汉末年与曹魏法律规定的继承性。对“不避”的强调,则是东汉末年所见持质立法相较于一般“劫人”之条的一个特出之处。劫人一条强调对包括持质者在内的劫人者的严厉惩处,从东汉的一系列立法开始,直至唐律,又表现出了新特征:除将“持质”这一犯罪行为加以规范外,更强调“不避”与“并击”,从中可以看出东汉末年以来的立法对正律的影响。无论是斩刑还是“徒二年”,虽然仍然严厉,但总体而言唐律较汉初的规定为轻,也没有妻、子连坐之法。《二年律令》的严厉性或许与汉初的治安形势有关,但在将持质犯罪视为危害性严重的犯罪这一点上,由汉至唐确实一以贯之。最后,律文注中对相关亲属可“身避不格”的规定,则是魏晋以来立法新趋势的体现。

3.立法原因

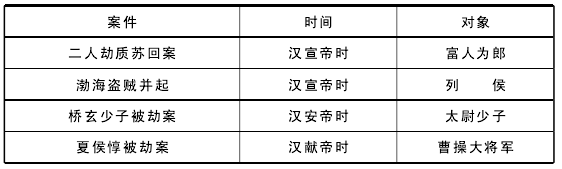

持质这一罪名从模糊不清到逐渐明晰,并在立法上得到充分体现的原因,我们也可以大致一窥。从可见能确定质者身份的案例来看,劫质的对象往往是“豪贵”(见附表)。不排除史料有意选择的可能性,但是从材料的选择意图上看,正说明了劫质行为是对当时富贵人家一个极大的威胁。到了东汉末期,有日益严重的趋向:

初自安帝以后,法禁稍弛,京师劫质,不避豪贵……⑦

自安顺己降,政教陵迟,劫质不避王公……⑧

(阳嘉三年)三月庚戌,益州盗贼劫质令长,杀列侯①。

无论原因是“法禁稍弛”,还是“政教陵迟”,劫质案件有愈演愈烈的趋势,在空间上京师也不例外,对象上“豪贵”、“王公”也“不避”。正是因为性质的严重性和对象的特殊性,该类案件得到了充分重视,并加以立法也在情理之中,这就是东汉末年立法产生的原因所在。

二 从“纵舍”到“并击”———以相关案例看汉代对劫质案件的处理方式

可以确定为劫质案件的材料有两条,都发生在汉宣帝时期,考察其内容,可以略窥西汉时期对相关案件的处理:

长安少年数人会穷里空舍谋共劫人,坐语未讫,广汉使吏捕治具服。富人苏回为郎,二人劫之。有顷,广汉将吏到家,自立庭下,使长安丞龚奢叩堂户晓贼,曰:“京兆尹赵君谢两卿,无得杀质,此宿卫臣也。释质,束手,得善相遇,幸逢赦令,或时解脱。”二人惊愕,又素闻广汉名,即开户出,下堂叩头,广汉跪谢曰:“幸全活郎,甚厚。”送狱,敕吏谨遇,给酒肉。至冬当出死,豫为调棺,给敛葬具,告语之,皆曰:“死无所恨。”②另一条材料见于《北堂书钞》卷三十九,言张敞为太原太守时事:

张敞为太原太守,有三人劫郡界,持三人为质,敞诣所谕曰:释质,太守释汝,乃解印绶以示之,曰:大夫不相欺。贼释质自首,遂纵之。自劾,诏报复其冠履如故③。

首先,案例从发生的时间上看,都在宣帝之时。前一案例发生在赵广汉为京兆尹之时。本传载广汉为京兆尹是在本始二年(公元前72年)“……从军还,复用守京兆尹,满岁为真”⑤ 。《汉书·百官公卿表》本始三年(公元前71年)条“颍川太守赵广汉为京兆尹,六年下狱要斩”⑤。即赵广汉为京兆尹大概至地节四年(公元前66年)⑥,而此事正发生在其京兆尹任内⑦。而第二个案例发生在张敞为太原太守任上:

因劾奏广川王。天子不忍致法,削其户。敞居部岁余,冀州盗贼禁止。守太原太守,满岁为真,太原郡清⑧。

随后言“顷之,宣帝崩”。宣帝崩于黄龙元年(公元前49年)冬十二月⑨,广川王海阳治罪依本纪是在甘露四年(公元前50年),张敞处理此事应在此前不久,故张敞为太原太守应在甘露四年左右,此案亦发生于此间。两件案件相隔不远,可以反映当时处理的一些状况。

其次,从案件性质上看,前一条材料中的长安少年谋劫人,未行而败。从前文对劫人的分析及上下文看,很可能是劫人求财。后面对苏回的记载则较为详细,苏回的身份是富人为郎,“二人劫之”,颜师古注“劫”为“劫取其身为质,令家将财物赎之”,应是不差。所以这都是比较典型的劫质案件。第二条材料为程氏引《北堂书钞》上的劫质案例,结合前文对“劫”、“质”等语句的分析来看,也应是持质案件,目的极有可能也是劫财,但也不排除避罪的可能性。

最后,这一定程度上反映了西汉地方二千石官吏对该类案件的处理方式:赵广汉对案件的反应与处理十分迅速,长安少年还在谋划阶段,且身处穷里,“坐语未讫,广汉使吏捕治具服”。接下来苏回被劫案件也是“有顷”即到,反应迅速。这与当时地方官吏对贼盗案件的处理方式有关,即一般是对郡中贼盗进行严密监视。上述赵广汉的两条案例,正是被作为列传中“郡中盗贼,闾里轻侠,其根株窟穴所在,及吏受取请求铢两之奸,皆知之”①的例证而引用。同卷:“翁归治东海明察,郡中吏民贤不肖,及奸邪罪名尽知之,县县各有记籍。”②“闾里仟佰有非常,吏辄闻知,奸人莫敢入界。”③官吏对地方治安应“明察”,必要时做出迅速的反应,这在《二年律令·捕律》与相律文中也有所反映:

盗贼发,士吏、求盗部者,及令、丞、尉弗觉智(知),士吏、求盗皆以卒戍边二岁,令、丞、尉罚金各四两。令、丞、尉能先觉智(知),求捕其盗贼,及自劾论144吏部主者,除令、丞、尉罚。一岁中盗贼发而令、丞、尉所(?)不觉智(知)三发以上,皆为不胜任,免之。145④一旦盗贼事发,地方相关官吏必须及时发觉,否则处以相应的刑罚。如果县的主要官吏令、丞、尉都连续三次“不觉智”,将被视为“不胜任”而免职,可见县一级的令、丞、尉等主要官吏是具有对盗贼案件“觉知”的义务的。简144、简145虽然说的是县一级的情形,但可以作为西汉郡二千石官员具有及时获知盗贼案件发生这一责任的参考。另一方面,前述《二年律令》有关劫人的律文也严厉追究知情不告者的责任:诸予劫人者钱财,及为人劫者,同居72智(知)弗告吏,皆与劫人者同罪⑤ 。

律文对同居知情者规定有严格的“告”的义务,“智弗告吏”与劫人同罪,处罚十分严厉,有利于督促知情者及时告知官府,这大概也是地方官吏能够迅速发觉并作出反应的原因之一。也可见劫人是盗贼案件中极为严重的一种,对社会治安具有重大的威胁。但是值得注意的是,为了保证人质的安全,赵广汉和张敞都作出了一定的灵活处理。赵广汉对劫质者仍然是按律处理,对释质的许诺只是“得善相遇,幸逢赦令,或时解脱”,最终在无赦令的情形下仍是“至冬当出死”。而张敞则是“贼释质自首,遂纵之”。这显然与前述汉律劫人诸条处以死罪的规定违背,或许与张敞本人为政“时时越法纵舍”的行事风格有关⑥。程树德未录的《书钞》原文“自劾,诏报复其冠履如故”正说明该行为违背法律规定,所以才会有“自劾”之举,但皇帝宽恕了张敞的行为。这两则案例中人质都得到了保全。如前所述,因为材料有限,我们不能确定西汉就有持质的专门规定,但即便是依据劫人之律,对持质者的处罚仍十分严厉。不过从上述两则案例,尤其是第二则案例来看,执法官员在执行法律过程中倾向于以保护人质为首要目的,而淡化了律文本来严惩劫人者或持质者的意旨。在前引东汉光武年间发生的劫质案例中,官吏处理时仍力求保全阴贵人母弟,而不敢“拘质迫盗”,然而结果并不理想,人质为持质者所杀。已如前述,既然《晋书·刑法志》中言曹魏立法时持质仍不见于律文,同时其他材料又说“然则合击者,乃古制也”,说明在正律之外以“合击”为内容的持质之法在此时即已存在。而且从“古制”之语看,此法可能西汉时已经存在,但是材料有限,难以确证,姑且存疑。从前文讨论看,史籍所记载的被劫持者除身份不明者,大多为“豪贵”、“王公”,似乎正是因为被劫持者的身份特殊,才会出现灵活宽大的处理。

但是另一方面,至安顺以降,“而有司莫能遵奉国宪者”似乎更为普遍,这无疑助长了劫质者的侥幸心理,纵容此类案件发生,并有愈演愈烈之势,因而桥玄和曹操等人对此持坚决严惩的态度。前引材料中桥玄少子独自外出游玩,被三人劫持进入桥玄府内楼阁之上,索取财货。河南尹、洛阳令“有顷”即到,包围了桥玄家,但是因为担心人质安全,而不敢逼近。此时桥玄态度坚决,不惜以少子的性命为代价,表示绝不放纵“国贼”,催促下令进兵,结果士兵进攻,而人质亦死。同样,曹操对韩浩不顾人质安全击杀劫持者的行为十分肯定,表示“可为万世法”,并着于法令。

此后劫质案件是否“遂绝”,难以确知。从阳球等官吏对人质生命的顾忌以及桥玄和韩浩言不可“纵贼”的表述,结合前引西汉的案例,可以看出因为被劫者身份特殊而宽纵劫质者是常见的现象,而桥玄、韩浩的处理方式则并不常见。由此可见张敞所为并非一个孤立的事例,在东汉末世重申劫质法令之前,反倒是一种对于“豪贵”者劫质常见的做法。对于此种行为,史籍中称之为“纵舍”:

敞为人敏疾,赏罚分明,见恶辄取,时时越法纵舍,有足大者①。

是时张敞为京兆尹,素与延年善。敞治虽严,然尚颇有纵舍……②

然亦纵舍,时有大贷……③

上用法严,多任深刻吏;太子宽厚,多所平反……皇后恐久获罪,每戒太子,宜留取上意,不应擅有所纵舍④。“纵”依据《法律答问》简93:“……可(何)谓‘纵囚’……当论而端弗论,及其狱,端令不致,论出之,是谓‘纵囚’。”⑤又《汉书》卷一七《景武昭宣元成功臣表》引晋灼注:“出罪为故纵,入罪为不直。”⑥又颜师古注:“纵,放也。舍,置也。”⑦ 上引其他材料用法与此同,此处纵舍应作“释放、宽放”解。虽然以上材料所言是指范围更大的施政执法而言,但具体到持质案件的“纵贼”,亦可视为施政执法宽放的表现之一。故笔者借用了这一语汇来形容这种对劫质者宽待的行为。“纵舍”持质者可以说是对当时豪贵之人的常见做法。

因此,我们可以看到,两汉之世,对于劫质的处理规定十分严厉,但是当涉及到“豪贵”“王公”等特殊人群时,却常常采用“纵舍”的处理方法。从西汉宣帝时代的案例来看,这种方式保全了人质,但是其弊端也很明显,就是容易放纵劫质者,造成劫质者得逞或反倒危及质者生命的不利后果,尤其是在东汉末年“政教陵迟”的情形下,造成劫持王公豪贵之人案件的猖獗。而对旧法的重申与严格执行,不因质者身份特殊而“纵贼”,转为“勿顾质”、“皆并杀之”的执法方式,从史籍的记载看收到了积极的效果。

三 持质律条所属篇目从汉世到唐律的变迁⑧

如前所述,持质在汉初律文中包括在劫人、谋劫人求钱财罪名之下。之所以置于《盗律》之下,因其以钱财为目的。两汉之世,由于持质事件的社会危害性日益突出,持质逐渐单独成罪,由正律之外的法律规范,并在曹魏新律中与劫略、恐猲、和卖买人一道分为《劫略律》,作为单独罪名正式入律,一改汉初包含于劫人之条的状态。在曹魏新律从《盗律》分出《劫略律》之后,依据《晋书·刑法志》中的晋律名目与张裴奏表,劫质作为单独的刑名又重新归入《盗律》⑨。如此则汉律至晋律的发展过程中,一方面对劫质的罪名的概念日益清晰,同时由于其求财的犯罪目的,又被归入《盗律》之中。

可以推测魏律至唐律之间皆有持质之名:南朝宋、齐沿用晋律,至梁、陈又入《盗劫律》,北魏时亦在《盗律》,至北周入《劫盗律》。但是,劫质与其他相关罪名分出为《劫略律》,正是说明了此类犯罪的特殊性。从律名上看,此处所谓劫略,依据汉代史籍,应为胁迫之意,例如《史记》卷九七《陆贾列传》:“然汉王起巴蜀,鞭笞天下,劫略诸侯,遂诛项羽灭之。”

《汉书》卷六六《刘屈氂传》曰:“其随太子发兵,以反法族。吏士劫略者,皆徙敦煌郡。”师古注曰:“非其本心,然被太子劫略,故徙之也”,亦为迫胁之意①。以上罪名正是依据人身胁迫的特性从《盗律》分出,足见当日罪名辨析已较汉初进步。至晋律则重归《盗律》,但并非简单的回复,“辨明析理”之功进一步纯熟,张裴奏表将强盗、缚守、恐猲、呵人、受赇、持质概念加以区分,并异中求同,将六项罪名归结为“以威势得财而名殊者也”,确定其威势得财的共性,这也是将其重新归入《盗律》的理论基础。后世“劫盗”和“盗劫”之名的出现,无疑反映了劫质与一般盗罪在求财上的一致性。律目的从合到分,再由分到合,此后一篇之内又分两章,并非单纯形式上的改变,所反映的是时人在犯罪认识上的进步以及立法技术的提升。

但是,此后劫质的归属又发生了变化,劫质在北齐始入《贼盗律》,隋律承之,至唐律则明确可知见于《盗贼律》之《贼章》,何时由盗入贼,具体时间已难确知,似在北齐至唐之间,但其中缘由颇值得探讨。笔者在此可做一不成熟之推测,前引持质条疏议云:“不限规避轻重,持质者皆合斩坐。”而律文如前论十分强调对避而不格的惩处,似乎此时对持质的考量已超出挟持人身与求财的考量,更着重于持质对社会秩序的破坏与其所造成的社会恐怖,即归类的依据发生变化,诚如刘俊文所云:

劫人持质者,不论其目的如何,亦不分其为首为从,一概科斩。所以如此,盖因其行为不仅危及人质生命安全,而且使整个社会陷入恐怖,破坏性极大,必须严惩而厉禁之②。

如前所论,人质生命财产安全除身份特殊者在执法中得到重视之外,并不为立法所重,要者在于其所造成的社会危害。所以才会依据刘俊文所言与劫囚、亲属为人杀私等“妨害治安罪之处罚规定”一道归入《贼章》③ 。如前所述,此种变化东汉末年已见端倪,唐律中与持质类似的强盗、恐吓取人财物诸条,重新并入盗,持质归入《贼章》,笔者以为可以得出以下两个结论:

首先,在唐律中威力、窃取等方式,不过被视为求财的手段之一,《盗律》要在强调犯罪目的中的“求财”,即对诸种形式的非法求财防范之义,如强盗条律文注云“谓以威若力而取其财”④,与前引晋律注的解释相合,可以说立法上长期的“劫”与“求财”之辩至此已告一段落。其次,唐律中有关持质的“规财”、“避罪”的规定,正是立法者不再执念于以“求财”的犯罪目的作为划分标准,转而以打击犯罪的立法目的为依据,重新归类的产物。

四 结语

笔者认为,汉代涉及持质的律文终汉之世可能没有发生根本的变化,但现有律文无法对日益突出的持质问题进行专门的规制。似乎西汉初期以后,根据现实需要,以其他形式的法律规范加以严惩,此类规范在传世史料中仅仅被冠以“国法”、“国宪”等模糊的名称,可以推测似乎与诏令相关。在这些规定中,持质成为明确的罪名,其内容集中于犯罪现场官吏对持质者、质者的处置,对律文具有补充和细化的功效,从一个侧面反映了律令关系。至于史料提及的“科有持质之条”,则是为不随意触动汉法而实施的补充性法规。到了曹魏以新朝的姿态改定汉律时,实际适用的“科”自然成为新律的重要渊源,自此,关于持质的科条正式成为正律律条。有关持质的法律规范,大致经历了从诏令到科,再到新律律文的过程,从中亦可略窥政权更迭与法律形式变更的联系。

汉代虽然依据“求财“的犯罪目的,将有关持质的情形归入《盗律》劫人之条,但在立法、执法上,处理持质犯罪的基本思路是维护社会治安,消灭盗贼,而不是顾及人质的人身安全,对持质者采取毫不妥协的态度。值得注意的是,富人或豪贵者这类人质的特殊性,使得执法者采取了纵舍的态度,并且长期得到了默许。此种处理方法,从现有材料上看,在如汉宣那样的“治世”,似乎并未对社会治安的状况产生消极影响,如赵广汉治下“京兆政清,吏民称之不容口。长老传以为自汉兴以来治京兆者莫能及”⑤,张敞治下的京兆也“由是枹鼓稀鸣,市无偷盗”⑥。可是到了东汉末年“政教陵迟”,劫质已到了“不避王公”的严重程度,同样是基于社会治安的考量,严法被重申,并收到了良好的效果。其原因可能是一般的劫质者,以求财为主要目的,但求生也是其基本需求,从前述夏侯惇的劫质者“我但欲乞资用去耳”的自述中即可略见一斑。又《三国志》卷九《魏书·曹真传附桓范传》:

且匹夫持质一人,尚欲望活,今卿与天子相随,令于天下,谁敢不应者①?在高平陵之变中,曹爽兄弟在司马懿起兵后,窘迫无策。大司农桓范从洛阳前来投奔,提出挟持皇帝车驾至许昌,招集洛阳之外兵马的策略。曹爽兄弟却犹豫不决,情急之下,桓范固有此言。这段材料叙述的虽然是一政治性事件,却道出了多数持质者“尚欲望活”的侥幸心理。赵广汉、张敞正是利用了此种心理,才换得人质存活,但也不排除劫质者铤而走险的情况。严令之下,求财不得,求活亦无望,从夏侯惇被劫质案中“持质者惶遽叩头”、“自是遂绝”等描述可以看出,这对于劫质者是一个很大的震慑。从顾及豪贵者的生命到重申严厉打击犯罪者,反映出立法和执法的宽严往往随着治安形势的改变而发生变化。