内容摘要:对许地山“妻子文学”的研究,立足于《空山灵雨》中作者受到妻子影响的部分文本。通过整体研究的视角,对其进行多方面的研讨:一是观察整体的内在结构,并通过制定标准和划分类别揭示这一整体的属性与特征;二是对整体形成后在许地山其他方面所产生的长期作用进行呼应式的比较与探讨;三是对整体形成前或形成过程中可能产生影响的间接原因试做探究。

关键词:空山灵雨 标准 分类 影响 原因

Research on Xu Dishan's Literature about Wife

Abstract:The research on Xu Dishan's literature about wife is based on parts of the textsof "Raining of the Mountain", which are influenced by the momeries about his wife. With acomprehensive view, the research discusses Xu's literature from multi-dimensions: 1. Look intoinner construction of the integrity. Set standards and distinguish its characteristics and features asa whole. 2. Make a resonating comparison and research on its persistent influence on otheraspects of Xu's life after its establishment. 3. Try investigating the indirect factors affects beforeand during the establishment of the integrity.

Key words: Raining of The Mountain; Standards; Classification; Influence; Factors

目 录

一、“妻子文学”的源起

二、“妻子文学”的标准和分类

(一)“妻子文学”的标准

(二)“妻子文学”的分类

1.有妻子影像的作品分类

2.无妻子影像的作品分类

三、“妻子文学”对许地山的长期影响

(一)影响人生哲学

(二)影响学术研究

(三)影响其它文学创作

四、“妻子文学”特色形成的间接原因

(一)启蒙期--父母与长姐

(二)矛盾期--求生或求学

(三)成型期--文学研究会

五、结语

参考文献

一、“妻子文学”的源起

许地山早期的散文有着诸多与同时期作家所不同的特点,同样,囊括其这一时期几乎所有散文作品的散文集《空山灵雨》也显示出了多种独有的特质,在这众多奇特之中,有一个针对此书特色而言的称呼十分引人注目,被长久的谈论、品味直至今日,这就是:——“妻子文学”。

“妻子文学”这一称呼流传很广,被接受的程度也很高,许多论着在讲到《空山灵雨》时都会特地提及。但是,当“妻子文学”被作为特定称谓来使用时,大部分着述又显得异常马虎。既有不搜集明确证据,随意地认为“妻子文学”名目下的内容包括《空山灵雨》所有文章,在探讨过程中将两者混为同一事物的情况;又有在需要解答关于“妻子文学”称呼具体出处时,选择避过不谈或用一些莫须有的缘由加以搪塞的情况。

如哈迎飞先生的《许地山:佛体道心写传奇》一文中,就以“《空山灵雨》被沈从文称为‘妻子文学’”这样一句话引出“妻子文学”这一说法,在其文后注释注明出自沈从文《论落花生》,可是翻读沈从文的原稿,却未见任何文字直接点明“妻子文学”;若结合引文前后文字,此处引用也难以脱去混淆《空山灵雨》与“妻子文学”界定之嫌。

而此类引用的疏忽在各类文着中却是常见,颇令人遗憾。

但反而言之,在没有确凿文本加以佐证的情况下,“妻子文学”这一叫法仍然能被最大程度的认可,却恰好说明这种叫法有着一定合理性,符合了大多数读者与学者潜在认同的某些标准。

如果从创作者许地山的角度出发,以“妻子文学”代称《空山灵雨》的部分文章同样合理。创作这些文章之时,与许地山结婚不久且刚为他诞下女儿的妻子林月森病逝仅仅十数个月,这一巨大变故对许地山产生的直接影响势必有着多重体现。

首先,我们应当关注作者潜意识层面。《空山灵雨》一书并非直接集结成册出版,而是先在《小说月报》13 期的 4 号到 8 号上进行了长达四个月的连载,像这样篇幅很小的散文在如此大的时间跨度下发表,认为它们有一个统一出发点的可能性不大。而且在开篇的《<空山灵雨>弁言》中,许地山自己也已经道明了系列散文的创作方式是“随感随记”或是“随醒随记”,连书名的确定也是因为“积时累日,成此小册。以其杂沓纷纭,毫无线索,故名空山灵雨”,所以《空山灵雨》的文章间并没有较一致的脉络可言。

然而在这样的成文过程中,仍有大量篇目涉及妻子,这就充分说明作者的潜意识对部分文章有着某种依附妻子的定位。

其次,显意识层面亦有彰显。《空山灵雨》的前 43 篇文章都原刊于《小说月报》,惟独最后一篇只见于成册的《空山灵雨》中而并未在报刊上连载。这个特殊的第 44 篇名为《爱流汐涨》,写的正是一位丈夫在妻子去世百日的时候,由衷表现出的悲伤之情与对亡妻无穷无尽的追思。文中的妻子对丈夫来说是如此的重要,而本文被补录入书中并放在这本散文集的最后,难道就会没有一点作者想要突出妻子的意图吗?

从以上两点来分析,无论是作者的潜意识还是显意识,妻子与《空山灵雨》这部散文集都有着紧密联系,虽然仍无法明确“妻子文学”的具体篇目,但以“妻子文学”为特定称谓并就此展开研究却已然合情合理。

二、“妻子文学”的标准和分类

依现实情况认可“妻子文学”并不困难,但是如果我们要将它作为一个整体进行研究,就必须对其外部轮廓和内部结构作进一步划定。这方面,前人的研究显得模糊,我们只能从已有的研究资料入手,将各文章中略显泛泛而谈的内容加以梳理、整合,抽取出切实的部分互相对照,再在此基础上确定“妻子文学”的试验性标准。之后再用研究整体内部结构的方法将其加以分类,并以此为途径,一方面将“妻子文学”的标准加以完善和确定,另一方面逐步深入地剖析解读其内部结构。

(一)“妻子文学”的标准

纵观上世纪八十年代至今各核心期刊所收录的研究许地山《空山灵雨》的文章,其中或明或暗划定“妻子文学”范畴的文章有十余篇。如王盛先生认为,“在《空山灵雨》中,约有四分之一篇目是以夫妻生活作为创作题材的”,这部分文章被他认定就是沈从文所说的“妻子文学”,王盛先生的这一标准非常典型,许多学者如徐明旭、梁巧丽的评论中也多做如此划定。同时,由于许地山散文创作研究深度、角度的各异,尤其是许地山宗教观研究所占比重的不同,使得更多的学者在上述标准的基础上,做了多方位的进一步开掘。如王文英、朱立元在论着中虽然没提“妻子文学”,但以“爱情之歌”称呼了空山灵雨中的一系列文章,认为它们不仅仅表现一般夫妻间的爱,而且由此触发了“饱含着血和泪,溶化着爱与恨,深寓着褒与贬”的人道主义内容,某些文章正是基于这种“博爱”精神创作的;席扬在《许地山散文论》中论述了许地山“以散文来追述夫妻之情,以托哀思”,而承载这种“哀思”的痕迹常常出现于一些貌似与妻子无关的散文的“核心”段落中;另外如吴英军、朱洁文、马生龙等多位学者,也谈及许地山的散文写作从纪念亡妻引发,并具有逐步关注更广泛内容和激发更深层伤怀的特点。我们通过上述几位学者的研究已经能大致看到,所谓“妻子文学”并不是写到妻子那么简单,随着意识的流动,它对《空山灵雨》中更多的作品产生了直接影响,正如作者自己在《海角底孤星》所写道的那样,“丧妻底悲哀是极神圣的悲哀”,这种悲哀自然流淌于《空山灵雨》的许多其它作品中。当然,也有学者更进一步,认为整部《空山灵雨》都应划入妻子文学范畴,如郑炜明在《许地山的佛教文学》中写道:“如果说一部《空山灵雨》其实就是为了悼念亡妻而写的,亦不为过。”但是,事实上作者妻子的过世仅是一个爆发点,可能也是一个主要的成文原因,但绝对不会是全部症结之所在,至少这一时期之前,许地山还经历了随父辗转、家道中落以及游走任教等多番磨难,所以,这一说法有着较为明显的不妥,但无论如何,此类观点同样说明了“妻子文学”不应只局限于出现妻子形象或影像的篇目。

综上所述,对许地山“妻子文学”所订划下的较为合适的标准可以尝试性地归纳为:

《空山灵雨》中的那部分有妻子形象、影像或体现了妻子对作者直接影响的作品。而具体篇目则包括:《蛇》《笑》《香》《愿》《爱就是刑法》《债》《花香雾气中的梦》《七宝池上底乡思》《美底牢狱》《别话》《爱流汐涨》《心有事》《我想》《爱底痛苦》《生》《处女底恐怖》《再会》《桥边》《荼蘼》《银翎底使命》《你为什么不来》《难解决底问题》《鬼赞》《春底林野》《万物之母》等。

(二)“妻子文学”的分类

根据上述订立的标准,可以将许地山的“妻子文学”文章划分为对应的两大类。第一大类是“有妻子形象、影像”的作品,第二大类是虽无妻子形象或影像,却仍“体现了妻子对作者直接影响”的作品。

1. 有妻子影像的作品分类

比较这两类作品,最显着的差别是有无妻子形象、影像的出现,所以对第一大类的进一步划分紧抓“妻子”为突破口较为合理。而许地山在的《创作底三宝和鉴赏底四依》一文中,陈述了创作三宝的具体内容,即智慧宝、人生宝、美丽宝,并认为这三宝也是不能彼此分离的,但就每篇文章而言,它总会存在着对某一宝的倾向或倚重,尤其突出体现在智慧宝、人生宝的所占比重及表现形式上,这也就给我们创造了进行更细致分类的可能。据此,我们大致可以将这些作品分为三小类:

第一小类妻子表现得“超凡入圣”,文章与智慧宝相一致,以阐释理为主。这类文章比较典型的有《蛇》《香》《愿》《美底牢狱》等。《蛇》以“我”遇蛇一事作为谈论的话题,在与妻子探讨了我的害怕与蛇的害怕之后,点明了“互相害怕,才有和平”的禅机。在《香》和《愿》中,“我”和“妻子”以沉香之烟与树林之荫为源头,直接谈佛法,以清谈的方式,将佛理阐明,将佛性释放。而《美底牢狱》又呈另一幅景象,妻子“嬿求”与丈夫为理争执、辩论,互不相让,到底也没得出谁是谁非的结果,结尾处一句“等我思想一会儿,再与你决战”更是智慧宝的开放性和延展性的完美体现。而纵观这一类型的文章,都有着着重写夫妻对话的特点,以绝妙话语构建起的文本主体将道理与思想自然而然拓展到了文本之外,属于典型的“言有尽而意无穷”。

第二小类与第三小类从创作三宝的角度来看,都属于对人生宝有着倾向性表现。其中,与下文将会论述的第三小类相比,第二小类于人生宝的表现形式上更注重“生”而非“死”。第二小类的妻子是“活生生尘世之人”,最大的特点或许就是“一般”到没有特点的地步,妻子只是普普通通地活着而已。文章接近于通常意义上的记录,其内容是生活中夫妻间遇到的琐碎小事。此类里属《笑》《花香雾气中底梦》《爱就是刑罚》最具代表。如《笑》一文中,离别了几日的“我”与妻子相会,从花之香谈到人之香,由一个人笑发展到“我”、妻子、小丫头一起笑,在嬉笑间让人品味到了爱的无限芬芳。再如《花香雾气中底梦》中,一对似梦似醒的夫妻,为了梦境而发生的的一次拌嘴,却在温暖的情意间近乎化为了缠绵。另一篇《爱就是刑罚》,虽记述了妻子由于“我”不愿意陪同的态度而引发的怒气,甚至还因此让“我”将爱和刑罚等同了起来,但最终仍是在一种宽恕的氛围重新诠释了爱,“爱就是刑罚,我们能免掉么?”当然不能,因为哪怕它真是刑罚,我们也愿意沉醉于其中。以上种种,正是典型的对生充满感情的书写,虽记录的是平凡之事,却又能让人毫无防备地被“生”之乐趣所浸染。

第三小类的妻子已逝离尘世或即将逝去,同样表现人生宝,却站在了第二小类的对立面。直白得讲其特点就是文章中的妻子不是快死了就是已经死了,总而言之是处处离不了“死”“忘”等字眼,虽有的描写言语,有的描写心理,但都直观地表述了作者由“妻子”的死而引起得强烈情感与辗转思绪。这种痛楚的文字集中表现于《七宝池上底相思》《别话》《爱流汐涨》等篇中。散文诗《七宝池上底相思》中,描述的是一位已进入了极乐世界的“妻子”,因为对仍留人间的丈夫的思念而哭泣,以如同“烈焰”般的爱而得以重入轮回的故事,人物由“死”至“生”,是许地山这类文章最强烈的一次表述,也隐约反映了许地山最极致的一次思想斗争。着眼于“死”,把“死”视作与“生”相对的人生的另一种形态,但是人生在真正“生”的状态下的许多东西,因为有情,实在无法割舍,矛盾自然就在这样的思想挣扎中升级了。与《七》一文相反的,在《债》中所描述的是一位失去了妻子的丈夫,住在妻子家中却摆脱不了落寞的背影,为了所欠人世间的债最终做出抉择,永远地离开。《别话》则写了奄奄一息的妻子与丈夫间的一番对话,妻子尽心安排着身后事,而丈夫却在这即将穷尽的爱意中承受着无言的痛苦,去而复返的脚步和挂而不滴的眼泪更将这种爱与无奈所产生的折磨感诠释了出来。

《爱流汐涨》在之前已有提及,时间、人物、经历的重合都可以直接将它作为一篇悼文来看,妻子之死带来的痛在此中绵绵无绝期……显然,这一类文章所含的情感表现为面对死的不豁达,有着许多割舍不下,而且似乎也并不会因为时间的长短而有所改变,即使表面变了,这种想念的不畅达仍会化为别的债来侵蚀生还者的精神世界,就如同《债》中那位已失去妻子多年的丈夫一样。

2. 无妻子影像的作品分类

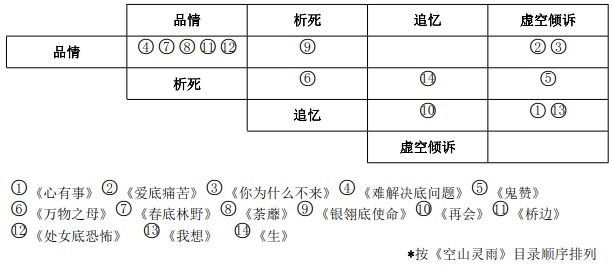

分析第二大类,即那部分虽无妻子形象或影像,却仍“体现了妻子对作者直接影响”的作品显然更为错综复杂,我们的关注层面也就势必要从具象转移至抽象。作为“妻子文学”的一部分,即便再抽象,爱意作为核心是永恒的,但是,正如《弁言》所示,由于文本创作经历了“忆”“想”等过程,所以并不是所有文章的抽象意识纠结点都止于“品情”:想到了与爱妻的生死波折难免对生命有所感慨,打开几许“析死”的头绪;记起了如烟的往事又无可避免地“追忆”一番过往的岁月;更有甚者寻求一种宣泄或是解脱,在对象的缺位中转变为“虚空倾诉”。所以第二大类的文章,在抽象的思维形态上,多有着“品情”“析死”“追忆”“虚空倾诉”中某一项或是两项叠加的表现形式。

《心有事》以“开卷底歌声”自居,在一种“想起前事,我泪就如珠脱串”的情感氛围中,“无计问天”,倾吐文字。《爱底苦痛》中,牛先生看着正在玩耍的女友田和,就忍不住用奋笔疾书的方式把自己对爱情的真正苦恼给全写下来,哪怕一写完就会觉得“太过了”而将其“涂去”,这与《你为什么不来》中的“她”是如此的相像,同样是因沉溺于爱而困扰,只是承载的方式变成了“伴着雨声送来”的“几句优美的歌曲”,却也丝毫不影响倾诉的效果。《难解决的问题》则记录了一段为从三个女子中择其一成为伴侣而进行的讨论,归根到底,所谓难解决的问题不过是一男女感情问题而已,只是当人身处情中,难免迷惘罢了。“唱和”形式在《鬼赞》一篇中同样有着虚空倾诉的作用,其“唱和”的内容均指向的是“弃绝一切感官底有福”,不过作者最后创设了一出值得推敲的“峰回路转”,使“险些儿也迷了路途”的主人公“稍微认得归路”。《万物之母》描写的是一位母亲因儿子的死而发疯,文章从头到尾并没有什么情节可言,只是反复书写着疯癫,实质也就是书写亲人死亡给生者带来的剧痛。《春底林野》与《荼蘼》两篇一正一反,前者以孩童嬉闹的方式表现爱情最纯真简单的一面,而后者却以送荼蘼事件中送花者和接受者截然不同的态度,表现了爱情表里有别的复杂性。黄先生同“我”一起意外发现被误打死的传书鸽构成了《银翎底使命》的主要情节,文中的“我们”不仅看了银鸽所携的希望爱人能赶来帮助写信人对抗死亡的长信,还做出了将鸽子埋葬后去村子试做打听的决定,可这故事透露更多的却是对生死挣扎间爱情力量的质疑。

“谈旧事是多么开心的事”,《再会》写的正是昔日好友在久别重逢后谈起过往,虽然讲的多是些琐碎之事,但这毫不影响他们在追忆中体会欢愉。《桥边》《处女底恐怖》在情节上并无多少出彩之处,但从感情上来看却都紧扣住了初识爱滋味的主题,一个有定情话——“丢了你底东西不算丢,真把你丢了才算”,一个有定情物——亲手染着了丹青的纨扇,于是爱情最甜蜜的味道就这样被调了出来。《我想》用“我想什么”自成一节开篇,后文不断朝着不同的意象发出感慨,却直至一句“呀,女人你现在成为我‘记忆底池’中底锦鱼了”才将情绪推向高潮,真正吐露出内心世界对追忆的渴望。而在这部分文章中,《生》是最抽象的一篇,作者用“兰”“竹”来比喻让人捉摸不透的生活,对两者在过去表现出的生机和今日已逝去生命后的另一种存在形态所展现的价值进行了描写,虽表述隐晦,但“追忆”和“析死”的目的却较为明确。

为了便于观察,此处我们也可以用表格的方式进行明晰化处理:

在上述表格中,有三个方面最值得我们注意。首先,包含篇目最多的是相对纯粹的“品情”类文章,共计五篇,此类文章数量较多跟整个“妻子文学”由情出发有着密切的关联,在作者较为随意的创作态度引导下,那些没有经过太多抽象思维的思绪,最终停留于“品情”形式成文是具有一定必然性的。其次,“品情”与“追忆”重合的文章并没有出现,细究其原因,“品情”“追忆”的结合有很大可能牵引作者将文章的落脚点放于“妻子”这个敏感词上,从而使书写从抽象回归具象,联系第一大类中的文章来看,其中同时具有感情与记忆成分的痕迹还是很明显的。最后,单纯的“虚空倾诉”形式不存在,“虚空倾诉”作为《空山灵雨》创作形式的终极存在,不可能以一种只是为了倾诉而倾诉的形式存在,它必然需要依附于前三者,或是在前三者成熟的情况下自然生发,只有这样的文字才有其意义,能以“虚空倾诉”的形式最终落实成文本。

三、“妻子文学”对许地山的长期影响

上文中,不论是划定“妻子文学”标准还是依据标准对这部分文章进行分类处理,实质是在将“妻子文学”这一整体的特点进行析出。由于作品本身具有明显的思考人生、剖析人性的色彩,使得其中的某些特点具备了持续性作用,对许地山其人、其学术、其另外的文作产生了长期影响,逐步成为各种程度不一却都有迹可循的融合因素。

(一)影响人生哲学

许地山在《序<野鸽的话>》中有过这样一段论述:“我不信人类在自然界里会有得到胜利底那一天,……如果所谓最后胜利是避不是克,是顺不是服,那么我也可以承认有这回事。所谓避与顺并不是消极的服从与躲避。”

这段话刊于 1935 年 4 月的《新文学》的第 1 卷第 1 号上,可以说是许地山对自己处世哲学最系统的概括,且由于在这之后,无论是他自己行为方式上的体现还是某些文字中只言片语的透露,都表现出了许地山在这一问题上丝毫没有改变的坚定态度,所以,我们完全能够将他的这一番论述作为他的终极人生观来看待。而这段话中也确实明确反映了许地山人生观的两个关键因素。一方面是认可命运的无比强大并认为它必定会压迫着人类,另一方面是要求面对命运的压迫时在“不可抵挡”中寻求“适应”。

当我们带着这样的认知从终点回溯起点,就不难发现作家终极人生观的起点恰恰就有大半落于“妻子文学”之上,彼此间有着相对应的联系。前文的论述已经表明,“妻子文学”清晰地显示了作者对“活着”这种生命状态的肯定,作为“妻子文学”中在边写边思过程下得出的这样一个不算结论却又超越结论的观点,许地山将它一直保留了下来,而他最终所确立下的人生哲学,正是以此为基础的。至于后延展出的“避”和“顺”两种处事原则,在“妻子文学”的笔墨中还只是停留在其对立面的探讨上,字里行间既有像《七宝池上底相思》这般斟酌着“克”的言词,又有像《话别》这样的体会着“服”的内容,而这些都说明着此时的作者正在进行着“克”与“服”的尝试。只有在经历了此类尝试的挫败之后,又经过了现实生活中的诸般波折,才可能让许地山终于从“克”与“服”组成的旧层面上走出,在由“避”与“顺”所构成的新层面上找到出路。也只有这样,才有可能让我们以关注正常人类个体的视角,基本完整地描绘出许地山人生哲学思想发展变化的脉络,看到他为构建理想人格而承受的苦难与坚持不懈地付出。

(二)影响学术研究

与别的方面相比,“妻子文学”成型后对许地山各项学术研究的持久影响相对隐蔽,因为这两部分间有着比较明显的学科界限。不过,恰是因为它们能无视表面上的这种距离,完成深层内涵尤其是精神层面的对接,所以这道由“妻子文学”出发,从文学跨越到其它学术研究领域的“人本主义精神”链锁才会更值得我们关注。

“妻子文学”为我们呈现的人本主义精神主要集中在对待“生本不乐”的态度上。

在许地山看来,“生本不乐”是一个既定的事实,极难撼动,但写作“妻子文学”时期,作者将自己的记忆与切身感受作为素材,以从宗教中获得启蒙并已逐步确立起来的认知方法为工具,又用文学研究会所确立下的“为人生”笔调加以融合,对“命运”这个问题进行着实验。“极难”到底有多难,或许就是当时许地山最想知道的答案。而无论结果如何,许地山的这种做法都充盈着一种少有的“以人为本”意味:虽然是立足自身的实验,却因为有着普遍性意义,几乎可以通过作品延伸到任何人的内心世界去帮助他们解除困苦感,这其中所蕴含着的正是典型的人本主义精神。

而我们只需要对许地山学术研究略作挖掘,同样可以解读出在这方面也有着“以人为本”的指导理念。许地山最重要的研究是宗教研究,兼带有少量语文研究。这两种研究均有着较为明确的功用:宗教研究对于许地山来说,就是构建一套剖析人生认知世界的工具,可以说是在为权衡人、人类命运乃至世间一切做着准备工作;语文研究在许地山眼中是让文化传承有保障,虽然不可否认在这方面尤其是文字改革研究上,他所提倡的内容过于极端,但这种关注文化保护,将文化作为人类传承关键因素加以重视的做法,本身就带有崇高的性质。许地山学术研究单论实现功用的目的,就充满着切实的服务性,更兼其研究过程中多求社会实用性,乃至曾有“这书只为一般读者写底”如此明确务实的言论出现在严谨的学术着作中。而这一切所传达给我们的不仅是知识与思想,更有着许地山“人本主义”关怀的光辉。

从“妻子文学”到他的各类学术研究,“人本主义”的情绪就这样由小到大,由隐至现,不知道端点在何处,却又不难让我们看到这丝坚韧的牵连。

无疑,许地山是有着多重身份的,而对不同身份下所展现出的不同精神,王盛先生早有过精辟的论述。“一是科学民主精神”“二是人本主义精神”“三是宗教精神”,三种精神分别对应着学者及社会活动家身份、文学家身份、有别于其他作家的“极健全的社会人”身份。在王盛先生的观点中,第三种身份下独特的宗教精神是渗透到前两种身份中的,但第一、第二种身份就显得有些泾渭分明了。其实,就之前“妻子文学”与许地山在“以人为本”角度的贯通一致而言,这样的分隔有些太过绝对了,或许我们应当直接给许地山冠以一个“人学”家的称号,并将以上的三种精神统一归纳到这一身份之下。

(三)影响其它文学创作

“妻子文学”的成型或者说某种意义上的成功,在最广泛层面上的影响毋庸置疑体现于许地山其他文学创作之中,从共性上来看,它们都同样秉持着“人本主义精神”和宗教情结,但从细微处着眼,它们彼此间还有着不少风格特质以及形式结构上的异同与因果联系。下文中我们将择取其中占比重最大的两类,即小说与散文略作探讨。

“妻子文学”诞生后的小说,在时间上来讲,要从 1923 年发表的《无法投递之邮件》开始算起。若是与之前的小说相比,它们已然表现出差异,但是由于这些小说创作时间跨度很大,它们本身也并非一成不变,所以“妻子文学”对许地山小说创作而言更像是发展中的某个嵌入式环节,某个将许地山小说创作推向浪漫主义情调最高峰的环节。

在许地山“妻子文学”发表后的两三年中,他的小说创作有向“妻子文学”取材的倾向,这些散文因其在忆感交加中所成而极具代表性,本身就是一个丰富的素材库,于是乎就有了如小说《枯杨生华》从散文《再会》中征引情节,如小说《无法投递之邮件》从散文中移植“虚空倾诉”的手法等等状况,通过此类的借鉴,小说的幻想色彩越来越浓厚,唯美笔触下的浪漫弥散感也越来越强烈。对于作品来讲,这样的小说因其风格独到,有着区别于其他小说作家的特有魅力,但对于立志“要做有用的人,不要做伟大、体面的人”的许地山来说,向本来就是“尝试品”的“妻子文学”借用过多已使小说越来越显得虚浮,这不利于他用文字指导世人在苦难中解脱,更不利于他自己去进行关于人生的思考。所以,经历了一个物极必反的过程,许地山的小说创作重新开始融入现实元素,甚至到了后期的《春桃》和《铁鱼的鳃》中,无论是一女侍二夫的离奇还是人造鱼鳃的科幻,都只成了一种幌子,虽有着从“妻子文学”继承下来的灵幻表征,却几乎没有了对个体心性的疏导作用,还好文本中所昭示的“人本情怀”一如既往,发生偏移的只是在社会功用的倾向上,所以我们同样能看到这些小说所受到“妻子文学”的精神渗透和它们自身的可贵价值。

许地山自《空山灵雨》之后,基本上再也没有写过空灵式的散文。在“妻子文学”成型后的较长时间里,他创作了大量具有社会科学内容或社会现实作用的杂文,像是《观音崇拜之由来》《造就伟大民族的条件》,或是《国庆日所立底愿望》《今天》等,涉及到的面很广。这些文章归根到底更像是许地山将“妻子文学”这个整体所具有的试验性性质进行了放大,在原有内容的基础上有意地融入了普遍性。

“妻子文学”中的思考有着独特人生研究的雏形,但又明显受到宗教影响下观察视野的限制。随着宗教研究的深入,作家反而摆脱了宗教的某些牵制,对事物逐步有了更全面地认识,于此同时,散文作为他特有的研究性载体,为了更符合扩大化后的要求,势必就会出现如上所述的质变。用许地山自己的创作理论来讲,这应当属于为了满足“智慧宝”的表达而缩减了“人生宝”的份量,如此处理的结果最终就导致了“妻子文学”后散文创作的异质化,使其从文学创作范畴中部分剥离,有了更多学术研究方面的痕迹。

另外有一类散文,篇目仅《上景山》《先农坛》《忆卢沟桥》三篇而已,但却构成了许地山散文最后一个部分,它们从“妻子文学”中继承下来的东西反倒清晰,主要是“记录”特性的延续。而恰是这种看似平淡无奇的“记录”,却使某些内容产生出释然作者、读者的心境的效用。

释然许地山自己,这类文章仅仅作为素材就能构建出一种最切实的环境,于自然而然中帮助沉浸于思考的作者形成适于释然的氛围;而释然读者,还需许地山的妙笔生花,“一件很平常的事情,在常人视若无足轻重,然而一到创作者眼里便能将自己的观念和那事情融化,经过一番地洗染便成为新奇动听的创作”。许地山的散文创作从“妻子文学”到最后一部分的几篇散记,所做的正是用自己的笔墨,创造性的记录下一些他认为值得记下的“平常的事情”。不同的是,《上景山》等三篇文章从释然个体超脱到了释然整个民族,许地山用他个性化的记录告诉我们,个人的苦与民族群体的苦在当时被对待的态度即应有共性,又要有不同。

作为个体,面对着“生本不乐”,我们要适应苦;而作为民族群体中的一员,为了保障生的权利,我们就该行动起来,而行动的第一步也正是适应并勇于正视这种苦。为此,我们必须把自己从众多不需要的压迫力量下释放出来,曾经的荣耀、过度的悲戚都该释然。而这,就将源自“妻子文学”的那一点记录功用发挥出了最大效能。

四、“妻子文学”特色形成的间接原因

上文已经论述了“妻子文学”作为一个整体,在其形成后对许地山产生了多个方面的长期影响。诚然,许地山与发妻从共同生活到天人永隔的现实经历是产生“妻子文学”的直接原因,但仅仅依靠此种因素来维持持续性作用显然能量不足,这就势必驱使我们尝试梳理“妻子文学”的间接原因,围绕作品之外的作者思想历程,展开更深层次的系统讨论。

根据对许地山观念产生影响的对象不同,我们可以将这一问题分成几个时期分别来看。

(一)启蒙期——父母与长姐

第一个时期是身处大家庭的阶段,影响他的对象主要包括父亲许南英、母亲以及五个兄弟姐妹。父亲许南英是清末着名诗人,但他对许地山在以后文学创作上的影响并不明显,反倒是因为工作需要带来的四处辗转及做人为官所表现出的某些精神,成为了许地山许多个性化思想的源头。最典型的莫过于在《落花生》中那句“人要做有用的人,不要做伟大、体面的人”,正是这样的精神导向下,许地山才会踏实用心地体察和思考人生,再加上流离辗转造成的与外界疏离和反复悲欢离合的经历,才会将“妻子文学”中的融入人生的书写表现出触感,既有写生时淡然下的真谛,又有写死时跌宕中的内省,筑就起妻子印迹与人生经历紧密结合的基石。

母亲的影响几乎作用到了许地山最深层的思想上,尤其是宗教态度方面的启蒙作用达到了贯穿许地山一生的效果,许南英在日本侵台时期独守台湾,而母亲已带着子女渡至内地,这样硝烟中的分隔使许母早晚三遍拜佛诵经,母亲的恭敬与佛像的慈祥,再加上不知是不是真因为参拜起了作用,有了许南英最终得以从危难中平安归来这样的传奇结局,幼年许地山已经对宗教信仰敞开了怀抱;之后,当许地山逐渐开始关注人生关注大千世界时,母亲嫁奁中的《法华经》《金刚般若经》《坛经》等成了拨开世界谜团的不二读本,这直接导致了许地山运用宗教方法观察世界、思考人生的思维方法,并以佛教体系为核心延续了比较长的一段时间。许地山的“妻子文学”,论及“品情”,讲求的是“一一色,一一声,一一香,一一味,一一触,一一造作,一一思维,都是佛法。”论及“析死”,其中的生死观虽有的偏佛教有的偏基督,但哪一条超脱到了宗教生死观之外?至于“追忆”和“虚空倾诉”,他们单从形式上来讲,就与忏悔、超度的宗教仪式有着极高的相似程度,势必多多少少有着些许联系。

许地山在《读<芝兰与茉莉>因而想及我底祖母》中有这样一段论述,“爱父母的民族底心地是‘生’;爱夫妇的民族底心地是‘取’。生是相续的;取是广延的。我们不是爱夫妇的民族,故描写夫妇,并不为夫妇而描写夫妇,是为父母而描写夫妇。”这与之前的论述不谋而合,分别从内外两个层面向我们诉说着这些“妻子文学”,无论是“妻子”“丈夫”云云亦或是由此而生发出的种种,都与作者早期从父母那主动学习和被动接受到的东西有着脉络明晰的联系。

许地山的兄弟姐妹中,以其姐姐对他的影响最大,据宋益乔先生相关研究,许地山早年视其姐姐为唯一知音,只有和她在一起才会畅谈别人不爱谈也不爱听的话题,可是因为出嫁的缘故,很早就已姐弟分离。这给许地山造成的最直接影响是内向的深思型性格开始形成。写作《空山灵雨》时,虽言自己是“随感随记”,“随醒随记”,可从整体上看,这些文字更是随记随思、融思于记;而细致到“妻子文学”这部分,虽无法找出思与记的确凿发端,但这样一种拷问自己内心后有所悟却又欲说还休,偏以琐碎素材承载“妻子印迹”的整体创作方式,很难与这种姐弟分隔后才促发的性格特征撇清关系。

(二)矛盾期——求生或求学

第二个时期的时间相对明确,大约从 1913 年始,于 1917 年止。这一时期对许地山的心路历程影响极大的东西是一样俗物——金钱。在此,我们首先需要简单了解许地山这个阶段的人生经历,宋益乔先生将其精准地概括为“求生与求学”。许地山父亲的离职,使大家庭陷入经济窘境,迫于生计,许地山舍弃学业成为一名普通教员,但当时思想层面注重着“克”与“服”的作家注定不会就此放弃,他通过朋友帮助前往缅甸这个佛学大国,虽仍为教员,可同时也为精深的学习提供了平台,1915 年才回到福建漳州一所中学当教员,由于父亲又有了事业,家境好转,遂才使许地山决定从求生为主全面转向,回归求学为主,并最终在充足准备后考入了燕京大学。在这一时期,缅甸的佛教气氛确实对许地山有颇大影响,但是归结到根源上这也只是于母亲处所受到的宗教启蒙的一种延续,有量变而无质变,反倒是在前往缅甸及其前后为“求生”和“求学”所做的苦苦挣扎,由经济带来的种种苦恼,势必会让他产生全新的现实的思想。

这种思想渗透到妻子文学中后,在矛盾冲突这一层面上产生了作用,具体来说是指文本中各种矛盾的体现都有着人的个体属性与人的社会属性间不可协调的痕迹。人的个体属性要求最大程度满足自身需求,而人的社会属性却要求个体服从集体,由于集体的复杂性,注定了个体需求不能满足或出现残缺。许地山对于“求学”是其满足个体需要的第一选择,而对于“求生”又是成为一个合格社会人的不二之路,到了他笔下的“妻子文学”中,就进一步成了“想”与“做”的摩擦,有如《愿》《七宝池上的相思》这种可以依从个人意志去想,并在文中实现,可在现实中已经缺失去“做”的机会的文章;也有如《你为什么不来》《银翎底使命》一类想也想了、做也做了,可到了结局却都无从达到的文章;更有甚者,如同《债》中的丈夫那样,从想开始就是在集体属性认知错位中受苦,到了去做又似乎要将个体需要全然不顾,直至最后的结局中虽让我们看到一缕信念,但同时更充满了萧瑟的“愁闷”。一般来说,文艺创作者会“力求识认事物的本质、联系和规律,越深刻越好”,但是,历经了一段光靠个人之力不可改变的求生、求学生涯后,作者难免也会在这样的联系和规律下产生些许迷惘,或许之后随着他的学习研究生活步上正轨,这样的迷惘之感会被淡忘,可在创作这些融随忆、随记、随思于一体的“妻子文学”时,潜意识中很可能会夹杂着那些不算太久远的思绪共同流露,那么,“妻子文学”中存在这么一种时浓时淡的“想”与“做”不协调基调也就再自然不过了。

(三)成型期——文学研究会

第三个时期中,我们应当把目光放在一个进步文学社团身上。1921 年 1 月 4 日,许地山同沈雁冰、叶圣陶、郑振铎等人发起成立了文学研究会。文学研究会在新文学史上,是当之无愧的第一个纯文学社团,而它所提出的核心命题就是着名的“为人生”,这一命题通过周作人、郑振铎、沈雁冰的不断理论探索后,在当时形成了一种最能被认可的理解是“文学应该反映社会的现象,表现并且探讨一些有关人生一般的问题”,这样的观点自然影响着许地山。但是,这一观点中所谓的“有关人生一般的问题”实在太过宽泛,立德、立功、立言是,生老病死亦是,甚至是吃喝一类最细枝末节不过的事也能算入其中。所以,在 20 年代初期,五四延续下来的激情、新社团新刊物初创建的活力以及泛目的性所造就的平和,在许地山的主观作用下,达成了一种怪异的心理上的协调,最终在他“妻子文学”中以一种充满个人色彩的方式被加以体现。

许地山的诗歌《一九二一年十月二十三日夜》写于妻子过世周年祭之夜,从时间上来讲应在《空山灵雨》辑刊的前后。在这首诗中有这样一段:“这一年中,故意想到你的死,倒不甚令我伤悲,反使我心充满了无量欢愉,在无意识中,在不知不觉中。我的泪却关锁不住”,写作此诗时的作者,泪在流,心却感受不到多少的痛,如果作者不是冷血之人——前文论述早已证明并非如此——那唯一的可能就是作者心绪平和到了一种极稳固的地步。细读“妻子文学”各篇,因这样稳固心态而显露的端倪也着实不在少数,比如从总体风格上来讲,“妻子文学”所表现出的不温不火,既淡又雅,有着“柔软忧郁的调子,使我们读到它时,不知不觉发生悲哀了”,可温雅的感受却又很难让人感受到彻头彻尾的痛,而落实到各篇目上,《心有事》的激烈歌声到最后化为沉默无言,《爱底痛苦》《爱就是刑罚》让爱无论经历波折几何,都最终归于平静,而如《别话》这样已经注定走向悲泣的文字,作者最终也会掐断时间的流逝,在一种暂时平衡的态势下任人品评。不论宏观微观,作者都善用其笔,弥补一二,尽可能达成平衡。但无论如何,这种谐调仍是怪异的,而许多人误读许地山心态的缘由或许正是源于这种怪异。

一些研究者借“妻子文学”揣摩许地山因“妻子之死”而产生的心理倾向性,并以此作为品评整个这一时期创作呈消极影响还是呈积极影响的标准。可是,当我们结合五四精神和新社团发展对许地山心理所形成的影响一起来看时,不难发现包括“妻子文学”在内的这一时期创作根本就是一种消极、积极的统一体。许地山一方面通过积极的写作抒发心中的消极,另一方面却恰是某些消极心态的影响才使他消磨了身处这一时代大背景下的充盈的积极信念,于是乎,才会有“妻子文学”这样独具特色的作品出现。生本不乐,哀怨却可以不苦痛;思潮攒动,躁动却可以不爆发,也许缺少了文学研究会提供的这股侧面推动力,许地山连自己主观的平和都可能被打破,那就更不可能产生像“妻子文学”这样个性鲜明、怪异统一的优秀文学作品了。

五、结语

对于许地山而言,“妻子文学”是一份思念的寄托,是一份感情的承载,或许笔墨上因为那么一丝仓促显得不成熟、不完美,但即便如此也完全无法遮盖“妻子文学”这些心血自成之文字的光辉。文风的唯美,爱意的动人,题材的多变,视野的广阔,思想的纯粹,尝试的大胆,每一项属性都在有力证明“妻子文学”价值的真正存在。

而对于我们这些研究者而言,“妻子文学”因其处于作者意识与非意识交汇点上的特殊位置,又有着鲜明的整体性和过渡性,成为了研究许地山不可多得的一个切入点。

“妻子文学”不仅令我们感受到发妻在许地山心中所占的分量之重,领会到许地山早期文学创作魅力的最独到之处,更为关键的是,它为揭示许地山思想境界上的发展变化脉络,为打开研究许地山各方面成就的宽广视野提供了途径。而在此基础上,我们才得以真正还原出值得永远缅怀的“人学家”许地山的形象。

参考文献

《许地山选集》,人民文学出版社 1982 年版。

《许地山文集》,新华出版社 1998 年版。

《沈从文文集?第十一卷文论》,花城出版社,1984 年版。

《茅盾全集·第二十卷》,人民文学出版社 1990 年版。

《陈平原自选集》,广西师范大学出版社 1997 年版。

哈迎飞:《“五四”作家与佛教文化》,上海三联书店 2002 年版。

王盛:重评《空山灵雨》,《南京师大学报(社会科学版)》1995 年第 1 期。

徐明旭:略论许地山的《空山灵雨》,《福建论坛(社科教育版)》1982 年第 5 期。

梁巧丽:一首首情深的恋歌--解读许地山《空山灵雨》中的“妻子文学”,《名作欣赏》2007 年第 1 期。

王文英、朱立元:略论许地山的创作,《中国现代文学研究丛刊》1980 年第 3 期。

席扬:许地山散文论,《文学评论》1992 年第 3 期。

吴英军:佛光映照下的许地山散文--再论《空山灵雨》,《名作欣赏》2005 年第 12 期。

朱洁文,马生龙:生本不乐虽哀犹爱--论许地山“为人生”的文学观,《理论导刊》2002 年第 9 期。

郑炜明:许地山的佛教文学,《北京大学学报(哲学社会科学版)》1993 年第 6 期。

王盛:许地山先生的三种精神,《世界华文文学论坛》2004 年第 3 期。

宋益乔:《追求终极灵魂--许地山传》,海峡文艺出版社 1989 年版。

徐少锦,温克勤:《伦理百科辞典》,中国广播电视出版社 1999 年版。

金开诚:《文艺心理学概论》,北京大学出版社 1999 年版。

石曙萍:《文学研究会研究》,东方出版中心 2006 年版。

阿英:《现代小品文钞》,开明书局 1941 年版。

林非:《现代六十家散文札记》,百花文艺出版社 1980 年版。

许地山:《道教史》,团结出版社 2007 年版。

张永:“妈祖”原型与许地山小说的关系,《江苏社会科学》2003 年第 1 期。

徐丽萍:许地山多维视野中的女性观,《东岳论丛》2008 年第 5 期。