摘 要: 父辈社会经济地位和子代教育获得及性别差异之间的关系是经济学、社会学和教育学等领域都非常关注的议题。本文基于中国综合社会调查数据(CGSS2015),并结合2013—2014年中国教育追踪调查数据(CEPS)重点探讨父辈社会经济地位影响教育获得及性别差异的微观机制。为避免内生性引起的估计偏差,在识别策略中使用了和受访者的父亲处于同一出生队列、同一户籍以及同一职务级别的其他父亲的家庭社会经济地位作为受访者父辈社会经济地位的工具变量。研究发现:在控制子女个人特征、家庭特征及省份虚拟变量之后,父辈社会经济地位的提高显着缩小了子代教育获得的性别差异。改变子代教育水平测度方式、父辈社会经济地位的代理变量以及重新对样本进行筛选,估计结果仍然稳健。进一步分析表明,父辈社会经济地位对以情感支持、经济支持和时间投入表征的子女教育投资策略存在显着的性别差异化影响。

关键词 : 父辈社会经济地位;教育获得;性别差异;性别平等观念;

一、研究背景

近30年来,中国女性教育获得取得了可观的进步,现有教育不平等趋势在逐渐缩减。第六次全国人口普查显示,2010年6岁以上人口中女性平均受教育年限达到8.4年,比10年前提高了1.3年,与男性的差距比10年前缩小0.2年。此外,根据《中国教育统计年鉴》,自2009年起,高校女生人数开始超过男生。女性教育劣势地位的改善直接影响其劳动参与率和职业成就、有助于她们社会经济地位的提升,并最终实现真正意义上的性别平等。这对于提升社会公义,最终惠及整体社会经济发展具有至关重要的意义。

从性别差距的缩小到性别差距逆转,已有研究大多将这一趋势归因于国家层面和政策相关因素,如社会经济发展、独生子女政策1和教育改革2。以上研究均基于倡导性别平等的国家制度环境的视角来分析对子女教育投资性别观念以及女性教育获得的影响3。20世纪70年代末以来,随着教育的市场化和分权化,政府在提供教育

资源方面的作用正在减弱,教育负担更多地由家庭来承担4。这意味着家庭因素在决定个人教育获得方面愈加重要5。因此,基于家庭层面探讨教育获得的性别差异模式具有较重要的学术和现实意义。鉴于此,学者们分别从家庭背景与子代教育获得、家庭背景与教育获得性别不平等以及社会性别视角下子代教育获得的性别差异三个维度展开了大量研究。

首先是研究家庭背景对子代教育获得的影响。布劳和邓肯6构造了结构方程模型,他们发现父亲的社会经济地位可以直接影响子代的教育获得。Hotz等使用2013年收入动态追踪调查数据(PSID)研究发现父母的财富和收入水平越高,孩子上大学的可能性就越大,而且父母的财富也会增加孩子从大学毕业的可能性7。我国学者的研究也发现1978年以后家庭所拥有的社会资本和经济资本对子代教育获得影响力不断提升8,而且家庭背景主要是通过教育机会获得、家长教育参与行为影响了子代的学业成就9。但就家庭背景对哪一层次的教育获得不平等的影响更大并没有统一的结论。鉴于此,李春玲采用Mare升学模型发现中等教育阶段的城乡不平等更严重,初中之后获得高级中等教育机会的不平等是致使农村子弟进入高校学习机会较少的重要原因10。唐俊超认为经济地位对教育获得的影响随着教育阶段的上升而降低,他发现小学升入初中阶段的不平等最为严重,之后逐渐受到学校等级的影响11。王甫勤和时怡雯发现家庭的社会经济地位对子代大学教育获得也具有一定影响,社会经济地位高的家庭有更高的教育期望,这也会进一步转化为子代的教育获得优势12。李忠路则指出在高等教育阶段,家庭背景仍发挥着重要作用,他使用北京大学生成长追踪调查数据发现,2010年和2012年本科毕业后继续接受研究生教育的学生在家庭背景上要显着优于直接就业的学生13。

其次,社会性别视角下子代教育获得性别差异的研究。布劳和邓肯模型是研究教育与地位获得的经典模型,但是这一模型并没有考虑女性个人主体的重要作用。由于母亲更愿意将资源配置给孩子,母亲的教育程度越高,其获得家庭资源的能力越强,也就可以将更多的资源配置到孩子身上,从而提高孩子的人力资本投资14。Baker和Stevenson指出受过大学教育的母亲更了解孩子的学习成绩,与老师接触更多,更有可能采取行动管理孩子的学业成绩15。Li和Lavely认为母亲在家庭中的地位、所处周围环境和家庭特征等对性别偏好有显着影响,母亲的教育水平越高、有经济能力和自主权、父亲能够承担家务并照看孩子越多的家庭,男孩偏好越小16。即在家庭资源分配框架下,母亲对女性子代受教育的影响更大17。蔡栋梁

等发现教育机会的性别不平等会随教育层次的提升而降低,但母亲受教育水平的提高会减弱这一不平等18。顾诗颖运用CGSS2008的数据研究发现,母亲教育程度与子代教育获得有显着的正相关关系,显着提高了子女的高等教育入学转换率,而母亲参与全职工作也能提高子女的教育获得程度19。就影响机理而言,女性教育回报增加的感知也可能会改善教育投资分配模式。Jensen发现,向印度北部村庄的年轻女性提供招聘服务可以改善对女孩的教育投资状况20。特别的,Kaul的最新研究表明,实行母系制的梅加拉亚邦存在对男性子代的教育投资歧视21,这更是反映女性个人主体对子代教育获得性别差异的重要作用。

最后,家庭背景与教育获得性别不平等的研究。当教育中的性别不平等现象在中国(尤其是中国城市)日益普遍时,学者们开始关注性别与家庭社会阶层之间的相互作用22。Li比较了不同家庭背景的个体之间的性别不平等,发现社会经济地位较低的家庭在大学招生方面仍然存在性别不平等。基于2001年“当代中国社会结构变迁研究”数据,李春玲发现女性的教育获得机会受到家庭环境的影响更大,也就是家庭环境对教育获得的影响存在性别异质性23。此外,吴愈晓利用2008年中国综合社会调查(CGSS2008)数据发现教育获得的性别不平等受到父辈的职业地位或父母双方受教育水平的影响,他们还发现教育层次越低,升学机会的性别不平等越严重24。对此,Hannum认为,家庭越富裕,在子女教育投入中对男性的偏好越弱,因而教育获得的性别差异越小25。总之,家庭的阶层地位对性别偏好有调节作用,即家庭阶层地位高的父母在子代教育获得方面的性别偏好更低,阶层地位越低教育获得性别偏好越明显26。从这种意义上讲,处于较高社会经济地位的家庭不倾向于也没有必要牺牲女儿的教育来保障儿子的教育,但对贫穷的家庭而言,女性教育投资太过“奢侈”。

上述第三类文献与本文所涉及的研究最为接近,但仍存在以下两方面不足:一是上述研究在识别策略中并未考虑内生性问题。而不可观测的家庭特征变量,诸如家庭性别平等观念、教育理念、个人性格和偏好等其余未观测到的家庭机制变量等可能既与父辈社会经济地位相关,同时又影响子代教育获得。因此上述研究的实证策略仅能进行相关关系判断。再者,尽管上述研究肯定了家庭背景对缩小教育获得性别差距的作用,但对其微观影响机制的论证仍十分有限。与已有文献研究相比,本文贡献可能体现在以下方面:一方面,以父亲的人口统计学特征为基础,使用了和受访者的父亲处于同一出生队列、同一户籍以及同一职务级别的其他父亲的家庭社会经济地位作为受访者父辈社会经济地位的工具变量,对本文的关注变量进行了内生性识别,使得估计结果更加可靠。二是结合“中国教育追踪调查”数据,通过考察父辈社会经济地位对子女教育投资策略的性别差异化影响,进一步探讨父辈社会经济地位影响教育获得及性别差异的微观机制。

二、模型设定与变量说明

(一)模型设定

本文旨在考察父辈社会经济地位对子代教育获得及性别差异的影响,在已有文献的基础上,建立如下计量模型:

其中,c_edulevelij表示j省受访者i的受教育年限,boyij是表征受访者是否男性 (1代表是男性, 0代表是女性)。β1衡量了在其他条件不变的情况下,男性相较于女性的教育获得优势。classij代表j省受访者i父辈的社会经济地位,classij*boyij是父辈社会经济地位与子女性别的交互项,β3是交互效应项的回归系数,反映了父辈社会经济地位对子代教育获得性别差异的“调节作用”,这是本文主要关注的问题。当β3显着为负(正)时,表示父辈社会经济地位会缩小(加剧)教育获得性别差距;当β3不显着时,说明不具有调节作用。Xij是一组控制变量(包括个人特征变量、家庭特征变量以及出生队列控制变量)。θj代表省份固定效应,它可以捕捉受访者所处省份所有宏观环境的影响。εij为随机误差项。

(二)数据来源

本文使用两套比较权威的微观数据,即2015年“中国综合社会调查”数据(CGSS2015)和2013—2014年“中国教育追踪调查”数据(CEPS)。

一方面,本文使用2015年“中国综合社会调查”数据(CGSS2015)来研究父辈社会经济地位对子代教育获得及性别差异的影响。“中国综合社会调查”(CGSS)是中国第一个全国性、综合性、连续性的大型社会调查项目,该项目采用多阶段随机抽样方法,收集了受访者及其父母教育经历、受访者14岁家庭背景等信息。这为我们研究父辈社会经济地位对子代教育获得及性别差异的影响提供了详实的数据支撑。基于本文的研究主题,本文对CGSS数据作以下处理:第一,我们只保留了已毕业的受访者样本。并且,由于本研究目的是考察父辈社会经济地位对子代教育获得的影响,因此这里只将正规、脱产的全日制教育作为受访者的教育经历,把最高教育程度询问中属于“其他”的样本予以剔除。第二,为了更准确地揭示父辈社会经济地位对子代教育获得及性别差异的影响,我们只保留受访者14岁时父母均在世、且自出生起就一直居住在本地的样本。剔除含有缺失变量的样本之后,最终得到了3777份样本。

另一方面,本文使用2013—2014年“中国教育追踪调查”数据(CEPS)通过考察父辈社会经济地位对子女教育投资策略的性别差异化影响,以进一步探讨父辈社会经济地位影响教育获得及性别差异的微观机制。“中国教育追踪调查”(CEPS2013—2014)采用多阶段随机抽样方法,以学校为基础、以七年级和九年级两个同期群为调查起点,不仅收集了学生及其父母教育经历和家庭背景信息,同时也包括父母情感支持、经济支持(子女影子教育参与情况)以及时间投入等父母参与信息。这为我们进一步分析父辈社会经济地位与子女教育投资策略的性别模式提供了可能。基于本部分的研究目的,我们对CEPS数据作以下处理:一方面,为了把父辈社会经济地位和子女教育投资策略相联系,我们通过学生代码将学生问卷和家长问卷进行匹配;另一方面,为尽可能地与上述CGSS2015以“受访者14岁家庭等级”表征的父辈社会经济地位保持一致,这里将在读学生年龄限定在14岁。最终通过学生代码匹配之后获得的有效观测样本为4651个。

(三)变量介绍

1.被解释变量:子女受教育水平。

CGSS收集了受访者详细的教育经历信息,本文根据受访者的受教育水平计算出其相应的受教育年限。具体转化标准如下:没有受过任何教育为0年,私塾(扫盲班)及小学为6年,初中为9年,高中(包括职业高中和普通高中)、中专及技校为12年,大学专科为15年,大学本科为16年,研究生及以上为19年。

2.核心解释变量:父辈社会经济地位。

CGSS询问了受访者“您认为在14岁时,您的家庭处在哪个等级上?”,受访者可以在1-10刻度内为其14岁的家庭等级进行打分。其中,1分代表社会最底层,10分代表社会最顶层。参考阳义南、连玉君(2015),我们将受访者14岁时的家庭等级定义为父辈社会经济地位。同时,为了与CEPS问卷关于家庭经济地位询问的五等级选项保持一致性,本文在基准回归中将“14岁时家庭等级”进行五等级处理27。

3.主要控制变量。

参照以往研究,本文选取的控制变量包括:(1)子女个人特征变量。主要包括子女户籍身份以及民族类型。其中,户籍身份变量取值分别为“非农业户口”(c_city =1)和“农业户口”(c_city=0)。CGSS2015数据中并未询问接受教育时受访者的户籍身份,但包含了目前的户口登记状况。根据原始测量提供的信息,当受访者一出生即为非农业户口的则其户籍身份变量取值为“非农业户口”;如果受访者在被访时的户口为非农业户口,但该非农业户口是后来获取的,则其户籍身份变量取值为“农业户口”。此外,尽管样本中少数民族样本很少,但本文还是构建二值虚拟变量来控制民族类型对教育获得的影响,取值分别为“汉族”(c_hanzu=1)和“少数民族”(c_hanzu=0)。(2)家庭特征变量。主要包括父母双方受教育年限、父亲是否为党员以及同胞变量28。父母双方受教育水平的选取是为了控制家庭文化资本对子代教育获得的重要影响。父亲是否为党员29的选取则可以控制家庭政治资本对子代教育获得的影响,取值分别为“党员”(f_dangyuan=1)和“非党员”(f_dangyuan=0)。(3)出生队列控制变量。考虑到不同出生队列在受教育期间可能经历了不同的国家教育政策变化和社会经济变迁,我们还进一步控制受访者的出生队列虚拟变量。(4)地区变量。我们引入省份虚拟变量以控制地区因素对回归结果的影响。

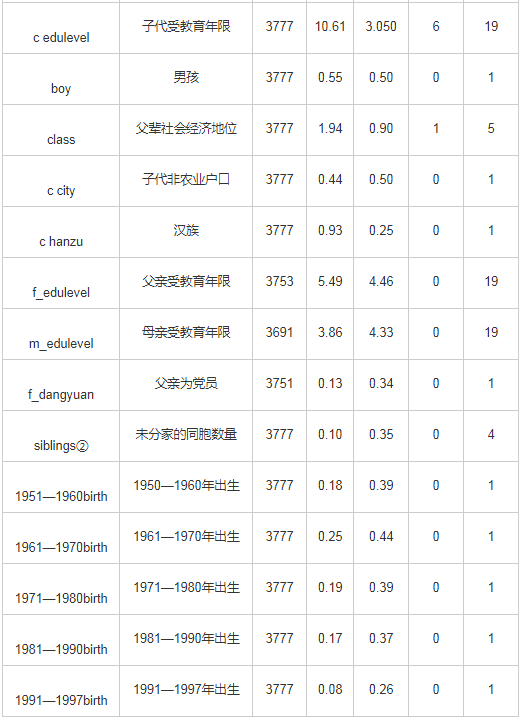

本文实证分析部分所使用主要变量的描述性统计请参见表1。

表1 主要变量的描述性统计

表2展示了按照父辈社会经济地位30和子代性别区分的受访者平均受教育年数概况,以进一步展示父辈社会经济地位与子代教育获得性别差异的关系。可以看出,在本文使用的样本中,男性的受教育年限约为10.14年,整体高于女性受教育年限。而且无论男女,受教育年限均随着父辈社会经济地位的提高而增加。此外,随着父辈社会经济地位的变化,教育性别不平等的趋势也在改善。甚至当父辈具有较高社会经济地位时,女性受教育年限开始反超男性, 平均比男性的教育年限显着多0.848年。

表2 子代教育获得的性别差异:不同父辈社会地位的比较

这一描述性统计其实已经初步印证了吴愈晓所强调的“家庭社会经济地位越高,性别不平等程度越小,甚至出现女性教育超过男性的趋势”。

三、实证结果分析

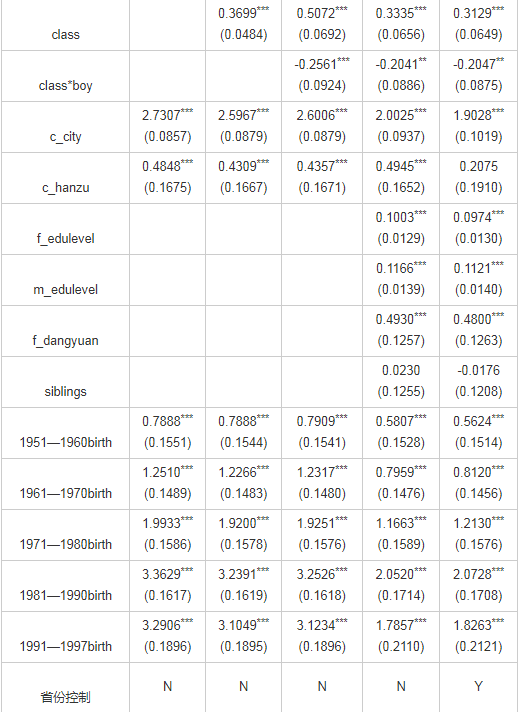

表3报告了父辈社会经济地位对子代教育获得及性别差异的影响。其中第(1)(2)列是非交互模型,目的在于分别估计性别、父辈社会经济地位对子代教育获得的净效应;而第(3)至第(5)列都是交互模型,通过逐步增加控制变量来估计父辈社会经济地位与性别的交互效应,从而检验教育获得的性别不平等程度是否在不同的父辈社会经济地位之间存在显着的差异。从第(1)列可以看出,不仅性别,民族、户籍类型的系数也均在1%的水平显着。一方面,子女平均受教育年限存在性别差异。控制了其他个人特征变量之后,男性的平均受教育年限比女性高0.41年。另一方面,子女平均受教育年限存在城乡及民族差异。在其他因素不变的情况下,城市户籍居民的平均受教育年限比农村户籍居民低2.73年;汉族居民的平均受教育年限比少数民族高0.48年。第(2)列我们进一步控制了父辈社会经济地位指标,可以看出,父辈社会经济地位越高,子女受教育水平越高。在控制其他个人特征变量的情况下,父辈社会经济地位每提高一个等级,子女的受教育年限将增加0.37年左右。这可能是因为父辈社会经济地位的提高意味着子女教育投资能力的提升,那么子代教育获得的机会自然越大。

表3 父辈社会经济地位与子代教育获得及性别差异的实证分析

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的统计意义上显着;上表括号内的数值为回归系数的稳健标准误

表3的第(3)列在第(2)列的基础上增加了父辈社会经济地位与性别的交互项,以检验父辈社会经济地位对子代教育获得性别差异的调节效应。为了减少遗漏变量对实证结论的干扰,第(4)列在第(3)列的基础上增加对家庭特征变量的控制,第(5)列在第(4)列的基础上增加了省份虚拟变量的控制。控制最严格的第(5)列结果显示,性别变量的主效应系数为0.897,且在1%的水平上显着,该结果表明父辈社会经济地位较低的家庭中子代教育获得的性别不平等是很严重的。父辈社会经济地位的主效应系数同样显着为正,表明控制了其他因素之后,父辈社会经济地位对子代教育获得有显着的正向作用。此外,本文重点关注的父辈社会经济地位与性别的交互项系数显着为负,表明父辈社会经济地位不仅对子代教育获得的影响存在性别差异,而且随着父辈社会经济地位的提高,子代教育获得的性别不平等程度将有所改善。总之,在父辈社会经济地位较低的家庭中,男性教育获得的优势很明显,但由于父辈社会经济地位对女性的教育获得有显着的促进作用,因此,父辈社会经济地位越高的家庭,教育获得的男性优势就会越小,甚至会出现逆转的情况,即女性的教育获得超过男性。这也再次印证了前文表2的数据事实。这可能是因为在父辈社会经济地位较低的家庭中,当家庭中父母没有足够的资本承担所有子女的教育时,将不得不在子女之间实行差别化的资源配置策略,而在子女资源配置的过程中,父母的性别偏好起到重要作用31。由此,女性在接受教育投资时更易处于“弱势”地位、教育机会更有可能被剥夺。但随着父辈社会经济地位的提高,家庭在经济上更有能力负担子女教育支出,便不会再吝啬投资女儿的教育32。再者,父辈社会经济地位较高的家庭中,父母往往具备更现代化的性别平等观念,这也将强化父辈社会经济地位的积极影响,从而出现教育优势女性化的现象。

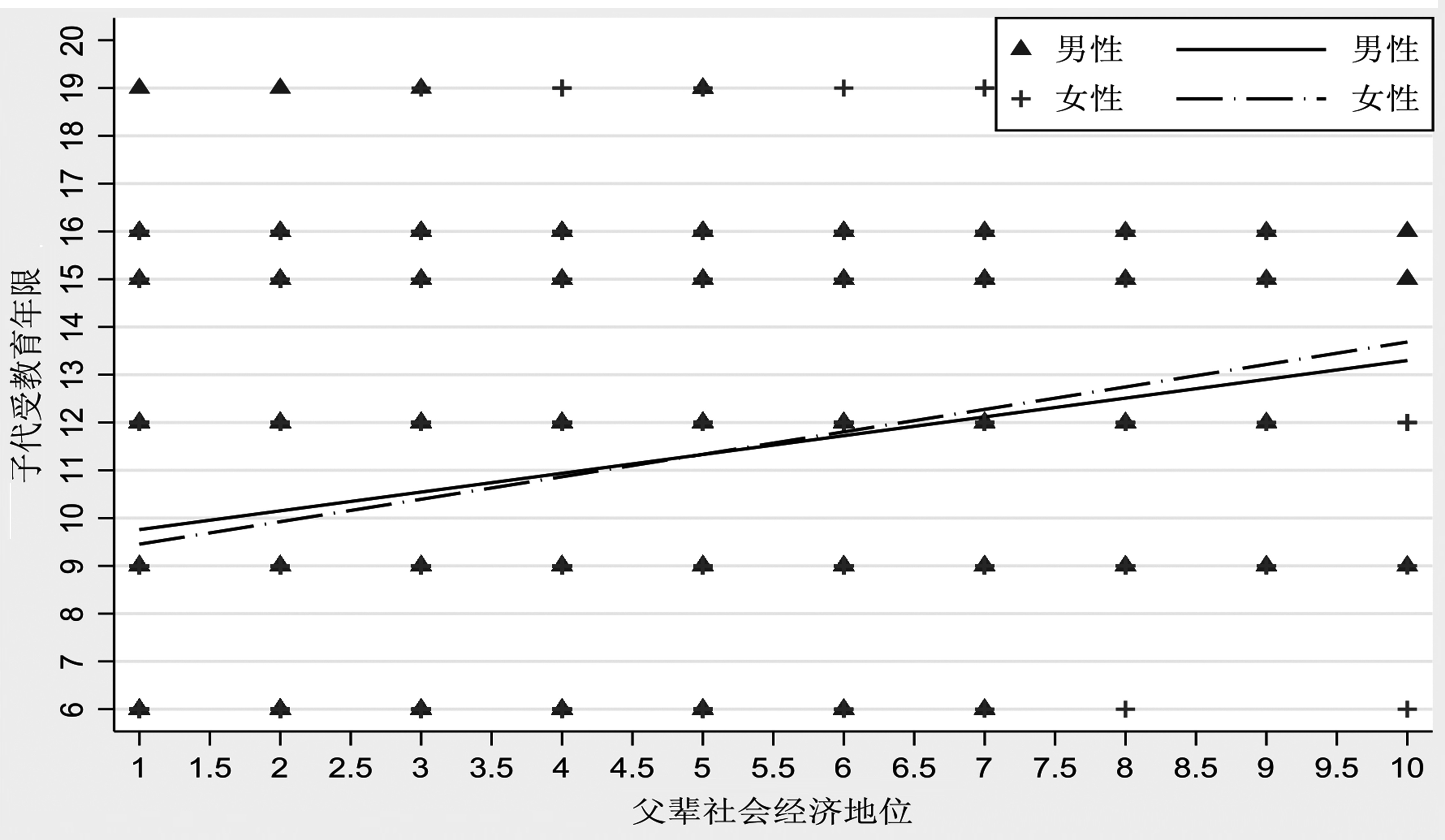

图1更为直观地反映了这一结果。根据图1,在父辈社会经济地位较低的家庭中,男性具有一定的教育优势,但随着父辈社会经济地位的增加,男性的教育优势逐渐减少。当父辈社会地位等级约为5.5时,教育性别差距约缩减为零。一旦父辈社会经济地位等级超过5.5,教育性别不平等现象开始出现逆转,即女性受教育年限开始高于男性。

根据表3第(5)列,从控制变量来看,子代教育获得的城乡差异依然显着,验证了吴愈晓、黄超的结论33。父母的受教育年限与子女的教育获得存在正相关关系。而且父亲的党员身份作为一种重要的政治资本也显着提高了子代平均受教育年限。从出生队列变量来看,相对于1950年之前出生的子代,其他五个出生队列的子代平均受教育年限都有明显提高,这与黎煦和刘华34结论相一致。此外,本文控制省份虚拟变量后,子代教育获得不再存在民族差异,与李春玲35的结论并不一致。其原因可能是子代教育获得差异部分受地区差异的影响。而自新中国成立以来,我国政府出台了一系列政策,比如从2000年起,党中央、国务院决定在内地部分经济较发达的城市开办内地新疆高中班。这些政策的出台,使边远地区少数民族学生能够接受更高水平的基础教育。这意味着,省份虚拟变量的控制将很可能吸收教育获得的民族差异。

图1 按性别划分的父辈社会经济地位与子代受教育年限的散点图和回归图

四、稳健性检验

为了检查前面估计结果的稳健性,接下来从样本筛选、模型替换以及变量定义等方面进行考虑。

1.重新对样本进行筛选。

这里我们主要采取以下两种做法:一是根据受访者的年龄重新筛选样本以减轻老年人回忆偏差的影响。本文的关键变量是“父辈社会经济地位”,涉及到受访者对自己未成年时家庭社会经济地位的回忆。而人在成年后随着年龄增长,一般在65岁以前的智力衰退不很明显,以后智力会出现明显的衰退,对已发生事件的某些细节准确回忆有困难36。鉴于此,本文进一步将受访者年龄限定在65岁之前,以减轻老年人口可能存在的回忆偏差的影响。估计结果如表4第(1)列所示。二是根据受访者的出生年份重新筛选样本以减少教育机会不平等的影响。1979年高考制度恢复之前,部分高校曾采取保送入学、保送与考试相结合、“推荐”的方式,从工农兵及下乡知识青年中招生。为了排除这部分样本可能对分析结果产生的干扰,这里我们只保留高考制度恢复之后参加全国统一考试获得高等教育机会的样本。参考张兆曙、陈奇37,我们将样本限定在1963年之后出生的群体进一步进行稳健性检验。估计结果如表4第(2)列所示。上述两种样本处理方式后的回归结果均表明,父辈社会经济地位的提高可以显着缩小子代教育获得的性别差异。

表4 稳健性检验

注: ***、**和*分别表示在1%、5%和10%的统计意义上显着。上表括号内的数值为回归系数的稳健标准误。由于Oprobit模型的回归系数并非边际效应,因此我们只对其正负号进行解读,而不涉及边际效应,后文采取同样的处理方法。由于第(3)列的被解释变量(子女受教育水平)为排序变量,且本文的研究样本中子代最低受教育水平为私塾及小学,因此回归结果存在4个cut值

2.Oprobit模型估计。

本文按受访者截至调查年度所获得的最高教育程将受教育水平分为以下六类:未受过任何教育、私塾及小学、初中、高中(包括职业高中和普通高中)、中专及技校、大学专科、大学本科及以上,分别赋值1、2、3、4、5、6,并使用Oprobit模型进行稳健性检验。回归结果如表4第(3)列所示。估计结果显示,父辈社会经济地位在1%的统计水平上显着缩小子代教育获得的性别差异。

3.父辈社会经济地位指标稳健性检验。

主要采取以下两种做法:一是参考阳义南和连玉君38,使用客观法测量的“国际社会经济地位指数”(ISEI)来代理父辈社会经济地位指标。CGSS2015年的居民问卷覆盖了受访者14岁时父亲职业的变量,为避免基准回归中以“受访者14岁时家庭所处等级”主观自评父辈社会经济地位的测量误差,这里我们将问卷数据中受访者14岁时父亲的职业变量通过 ISCO-88代码转换为取值在16—90之间的ISEI指标,并以此测度父辈社会经济地位进一步进行稳健性分析。回归结果如表4第(4)列所示。二是将“受访者14岁时家庭所处等级”的回答结果还原为十等级测度。为了与CEPS问卷关于家庭经济地位询问时的五等级选项保持一致性,本文在基准回归中将“14岁时家庭等级”进行五等分处理,这里我们将这一指标还原为十等级选项进行稳健性检验。回归结果如表4第(5)列所示。上述估计结果均表明,父辈社会经济地位在1%的水平上显着减小了子代教育获得的性别差异。以上估计结果表明本文所得结论是稳健的。

五、工具变量估计

模型(1)中,本文控制了父母双方的受教育水平及父亲的政治身份以尽可能捕捉家庭文化资本和政治资本的影响。虽然上文对此做了一系列稳健性检验,但除此之外,父辈对子代的可能影响机制还包括生物基因遗传的能力、家庭社会经济地位等带来的声望以及与家庭社会经济地位相关的家庭性别平等观念、个人性格和偏好等其余未观测到的家庭机制变量39。如果不考虑这些“其他”家庭影响机制,诸如模型(1),仅基于横截面数据的回归分析可能存在内生性问题。鉴于此,本文采用工具变量法克服内生性。

本文以“一家之主”——父亲的人口统计学特征为基础,经过反复试验,采用和受访者的父亲处于同一出生队列、同一户籍以及同一职务级别的其他父亲的家庭社会经济地位作为受访者父辈社会经济地位的工具变量,对本文的关注变量进行了内生性识别,使得估计结果更加可靠。具体而言,其一是选取如下三个类别的父亲出生队列,分别是1940年及以前、1941—1960年、1961—1980年;其二是确定受访者14岁时父亲是否有职务40。一方面,同一出生队列以及同一户籍的父亲更有可能经历相似的国家政策变化和社会经济变迁,并且同一职务级别的父亲其家庭经济地位更有可能处于相同的水平。因此,同一出生队列、同一户籍以及同一职务级别其他父亲的家庭社会经济地位的平均水平越高,受访者父辈的社会经济地位越高。这满足工具变量选取的“相关性”原则,即工具变量与所替代的内生变量高度相关。另一方面,同一出生队列、同一户籍以及同一职务级别的其他父亲的家庭社会经济地位与受访者的受教育水平没有直接关系。这一点满足工具变量的“外生性”原则。因此,我们认为使用同一出生队列、同一户籍以及同一职务级别的其他父亲的家庭社会经济地位作为受访者父辈社会经济地位的工具变量是合适的。

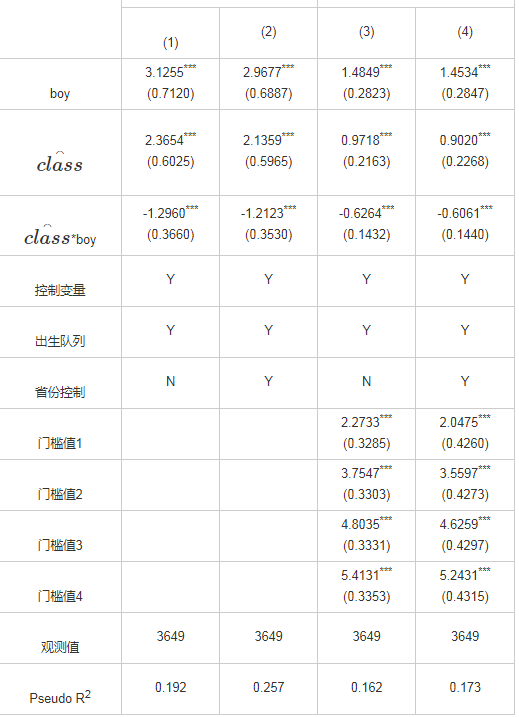

基于此,本文同时使用两阶段最小二乘模型(2SLS)和工具变量有序Probit(IV Oprobit)模型进行估计。同时作为对比,我们逐次控制省份虚拟变量以进一步检验工具变量检验的稳健性。在弱工具变量检验方面,本文参考连玉君41,分别使用2SLS、IV Oprobit的两步估计法的第一阶段回归,即把内生解释变量class及class*boy对所有工具变量和外生解释变量回归来检验工具变量与内生解释变量的相关性。一阶段回归结果显示(囿于篇幅未报告,备索),同一出生队列、同一户籍以及同一职务级别的其他父亲的家庭社会经济地位对父辈社会经济地位的影响系数在1%的统计水平上显着,四个模型中一阶段的F检验统计值最小的也有17.57,均高于一阶段F检验统计值大于10的经验法则。故本文用同一出生队列、同一户籍以及同一职务级别的其他父亲的家庭社会经济地位做工具变量是合适的,且不存在弱工具变量选择问题。表5第(1)—(4)列给出了2SLS和IV ordered Probit模型的二阶段回归结果。回归结果一致性表明父辈社会经济地位在1%的水平上显着缩小了子代教育获得的性别差异。同时,对比基准回归以及稳健性检验中的Oprobit模型回归结果可以发现,使用工具变量进行估计的系数均有所增加,这意味着未考虑内生性的系数可能对结果存在低估。

表5 使用工具变量的二阶段回归结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的统计意义上显着;上表括号内的数值为回归系数的稳健标准误

六、进一步探讨

通过上述过程我们证明,父辈社会经济地位的提升可以显着缩小子代教育获得的性别差异,并可借助子女教育投资策略,包括情感支持、经济支持和时间投入42的改变来做出解释。但目前鲜有研究考察子女教育投资策略的性别模式,尤其对父辈社会经济地位与教育投资策略性别模式之间的关系更是知之甚少。鉴于此,本部分分别以情感支持、经济支持以及时间投入为研究对象,通过考察父辈社会经济地位对子女教育投资策略性别模式的影响,以进一步探讨父辈社会经济地位影响教育获得及性别差异的微观机制。但遗憾的是,在我们所使用的中国综合社会调查(CGSS2015)中,并未设计相关问题。为此,本文使用中国教育追踪调查(CEPS2013—2014)的数据来进行补充说明。

需要说明是,尽管CEPS包含了父母情感支持、经济支持以及时间投入等丰富的子女教育投资信息,但并未询问受访者的“家庭等级”。基于此,本部分选取受访学生的“家庭经济状况”作为父辈社会经济地位的测度43。“家庭经济地位”选项为1—5的定序变量,数值越高,家庭越富裕。为尽可能地与上述CGSS2015以“受访者14岁家庭等级”表征的父辈社会经济地位保持一致,这里仅保留受访时14岁的在读学生样本。

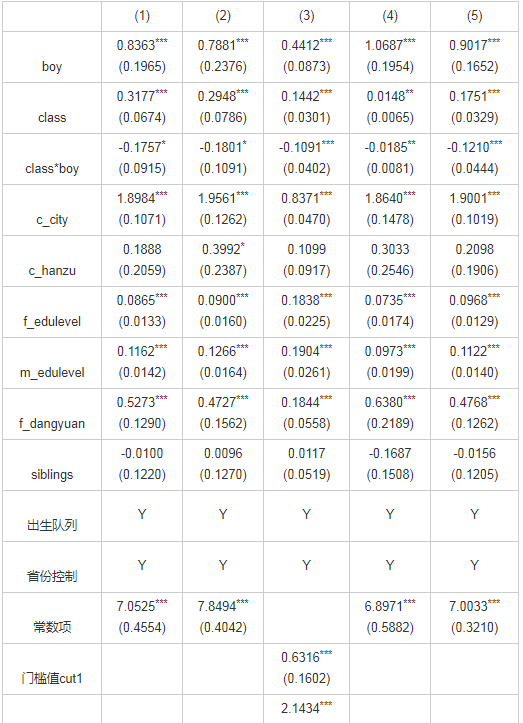

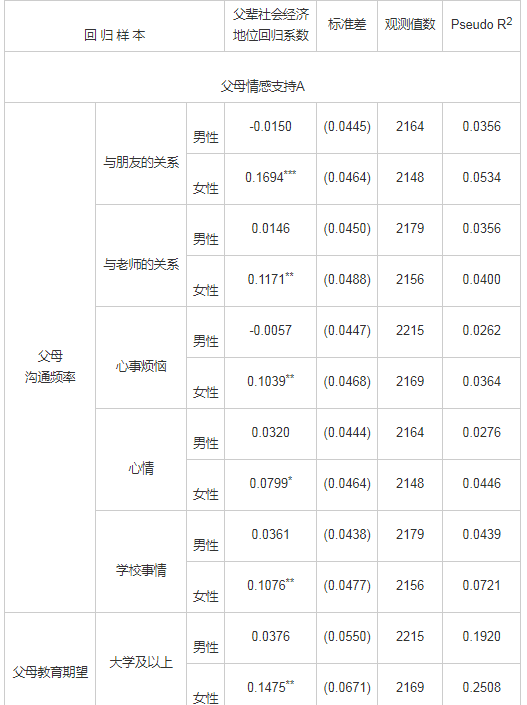

表6为分性别考察的父辈社会经济地位与父母情感支持、经济支持以及时间投入的回归结果。参考Liu等、侯慧丽,本部分的控制变量包括个人层面、家庭层面、调查年份以及县(区)控制变量。其中,个人层面控制变量包括子女民族、户籍、在读年级、是否住校以及班级学业排名;家庭层面控制变量包括父母双方受教育水平、父亲职业类型及是否有兄弟姐妹。并且由于本部分仅选取14岁的学生样本,故调查年份变量的控制实则包含了子女出生队列的固定效应。此外,根据研究需要,本部分的实证设计分别选取以下模型:当被解释变量为反映“父母沟通频率”的指标44时,使用有序probit模型进行回归;当被解释变量为“父母的教育期望是否为大学及以上”(虚拟变量,“大学及以上”=1;“其他”=0)以及“是否参加课外辅导”(虚拟变量,“参加”=1,“未参加”=0)时,使用probit模型进行回归;当被解释变量为“课外辅导支出”以及“生活照料、学校辅导和娱乐时长”时,使用tobit模型进行回归。

第一,表6中A部分根据子代性别分样本考察父辈社会经济地位对父母情感支持力度的影响。参照Liu等,

除了选取父母教育期望作为父母情感支持的代理变量45,我们还以父母与子女的沟通频率来测度父母情感支持力度。回归结果表明,在女性子代样本中,无论从哪一维度测度父母情感支持力度,父辈社会经济地位的提高均会一致性显着增强父母对子女的情感支持。而在男性子代样本中,父辈社会经济地位的变化对任一维度测度的父母情感支持力度均无显着影响。

第二,表6中B部分根据子代性别分样本考察父辈社会经济地位对以子女影子教育参与状况测度的父母经济支持的影响。在中国,教育支出主要用于以下两方面的教育活动:一种是各学段的正规学校内的教育;另一种是正规学校之外的教育(或称“影子教育支出”)46。需要说明的是,本部分我们选择正规学校之外的教育参与状况而不是校内教育。主要原因有以下两点:一是根据《中华人民共和国义务教育法》,适龄儿童、少年开始接受教育的九年不收学费、杂费。这意味着本文研究样本中学生的校内教育支出没有显着性差异。二是如今在中国,影子教育参与决策已成为家庭教育投资决策的重要组成部分47,影子教育支出在家庭教育支出中占有很大的比重48。进一步,我们分别以 “是否参加课外辅导”以及“参与课外辅

表6 进一步分析

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的统计意义上显着;上表括号内的数值为回归系数的稳健标准误导支出”为被解释变量测度父母经济支持力度。回归结果一致性表明,在女性子代样本中,父辈社会经济地位的提高将显着加大父母的经济支持力度。而在男性子代样本中未见显着性影响。这也进一步印证了在中国中部较为发达的城市——武汉,女性子代比男性子代更可能被送去参加课外辅导班45。

第三,表6中C部分为根据子代性别分样本考察父辈社会经济地位对包括生活照料、学习辅导和娱乐玩耍在内的父母时间投入的影响。实证结果表明,在女性子代样本中,父辈社会经济地位的提高对父母参与时间投入有显着的积极影响,但在男性子代样本中未见显着性影响。

综合表6的结果可知,父辈社会经济地位对以情感支持、经济支持和时间投入表征的子女教育投资策略存在显着的性别差异化影响。无论哪一维度测度的子女教育投资策略,均一致性表明父辈社会经济地位的提高利于女性教育资源投入的增加,但未显着影响男性教育资源投入。Gauthier强调子女教育的成功很大程度上取决于以情感投入、经济支持和时间投入为主的父母教育投资策略。这意味着子女教育投资策略的性别模式是父辈社会经济地位改善教育获得性别不平等的重要微观机制。

七、结论与对策

教育获得性别不平等差异的缩小对于提高女性社会经济地位、真正实现性别平等意义重大。至今学者们基于横截面数据分析家庭背景与子代教育获得及性别差异问题时,通常未考虑可能存在的内生性,这只能反映变量之间的相关性,而且会低估家庭背景对教育获得性别不平等的改善效应。再者,鲜有文献探讨家庭背景对教育获得性别不平等改善的微观机制。

鉴于此,本文从实证方法及研究内容两方面予以推进:一是使用中国综合社会调查数据(CGSS2015)构建工具变量来控制内生性问题;二是结合2013—2014年中国教育追踪调查数据(CEPS),重点探讨父辈社会经济地位影响教育获得及性别差异的微观机制。具体而言,基于中国综合社会调查数据(CGSS2015),本文主要研究了父辈社会经济地位对子代教育获得及性别差异的影响。为避免内生性引起的估计偏差,使用和受访者的父亲处于同一出生队列、同一户籍以及同一职务级别的其他父亲的家庭社会经济地位作为受访者父辈社会经济地位的工具变量。本文的主要研究结果表明,在控制子女个人特征、家庭特征及省份虚拟变量之后,父辈社会经济地位的提高显着缩小了子代教育获得性别差异。改变子代教育水平测度方式、父辈社会经济地位的代理变量以及重新对样本进行筛选,估计结果仍然稳健。此外,本文进一步结合2013—2014年中国教育追踪调查数据(CEPS)考察父辈社会经济地位对子女教育投资策略性别模式的影响,以进一步探讨父辈社会经济地位影响教育获得及性别差异的微观机制。进一步分析得出,父辈社会经济地位对以情感支持、经济支持和时间投入表征的子女教育投资策略存在显着的性别差异化影响。

本文的经验证据不仅对我们深入理解教育性别平等化趋势具有重要启发意义,也为减少教育性别差异的公共政策指明了方向。一方面,出身于较高家庭阶层、家境优渥的女性子代,其教育获得境遇大大改善,与男性教育获得之间的差异大幅缩小甚至存在超过同等条件下的男性子代的可能性。这意味着政策的制定应注重惠及家庭社会地位相对较低、相对贫困的家庭,加大对这部分家庭的扶贫力度。另一方面,父辈社会经济地位对子代教育不平等的改善效应受制于性别平等观念。从这个意义上讲,公共政策要继续强化性别平等意识,切实兼顾女性发展的特殊利益需求。这将有利于家庭破除传统性别身份认同,进一步夯实男女平等基本国策的价值观基础。

注释

1Lee M.H.,“The One-Child Policy and Gender Equality in Education in China:Evidence from Household Data”,Journal of Family and Economic Issues,2012(1),pp.41-52.

2Yeung W.J.,“Higher Education Expansion and Social Stratification in China”,Chinese Sociological Review,2013,45(4),pp.54-80.

3Xu D.,Wu X.,“School Allocation Policy and the Reverse Gender Gap in Academic Achievement:Evidence from a Quasi-experiment in Hong Kong”,PSC Research Report,2015.

4根据本文的研究样本,母亲党员比例仅为2.73%,故这里仅控制父亲是否为党员虚拟变量。

5据作者所知,CGSS在2008年及以前对受访者的所有同胞数量进行询问,由此可直接确定受访者同胞数量;但自2010年以来,CGSS不再询问受访者所有同胞数量,而是转为询问受访者所有未分家的家庭成员姓名或者称呼。鉴于此,我们通过加总被受访者称为兄弟姐妹的家庭成员进而间接确定未分家的同胞数量。

6兼顾样本数量的均衡性及合理性,本文根据受访者就“14岁家庭等级”的回答情况,将1—3设定为家庭所处等级较低、将7—10设定为家庭所处等级较高,其余选项设定为中等水平。

7Deng S.,Huang J.,Jin M.M.,Sherraden M.,“Household Assets,School Enrollment,and Parental Aspirations for Children’s Education in Rural China:Does Gender Matter?”,International Journal of Social Welfare,2014,23(2).

8Wu Y.,“Gender Gap in Educational Attainment in Urban and Rural China”,Chinese Journal of Sociology,2012,32(4).

9Blalock H.M.,Blau P.M.et al.,“The American Occupational Structure”,American Sociological Review,1967,33(2).

10Hotz V.,Wiemers E.,Rasmussen J.,“The Role of Parental Wealth and Income in Financing Children’s College Attendance and Its Consequences”,NBER Working Paper Series,2018.

11李春玲:《社会政治变迁与教育机会不平等——家庭背景及制度因素对教育获得的影响(1940—2001)》,《中国社会科学》,2003年第3期。

12李忠路,邱泽奇:《家庭背景如何影响儿童学业成就?——义务教育阶段家庭社会经济地位影响差异分析》,《社会学研究》,2016年第4期。

13李春玲:《教育不平等的年代变化趋势(1940—2010)——对城乡教育机会不平等的再考察》,《社会学研究》,2014年第2期。

14唐俊超:《输在起跑线——再议中国社会的教育不平等(1978—2008)》,《社会学研究》,2015年第3期。

15王甫勤,时怡雯:《家庭背景、教育期望与大学教育获得基于上海市调查数据的实证研究》,《社会》,2014年第1期。

16李忠路:《家庭背景、学业表现与研究生教育机会获得》,《社会》,2016年第3期。

17(11)Handa,S.,“Maternal Education and Child Attainment in Jamaica:Testing the Bargaining Power Hypothesis”,Oxford Bulletin of Economics and Statistics,1996,58(1).

18(12)Baker D.P.,Stevenson D.L.,“Mothers’ Strategies for Children’s School Achievement:Managing the Transition to High School”,Sociology of Education,1986,59(3),pp.156-166.

19(13)Li J.,Lavely W.,“Village Context,Women’s Status,and Son Preference Among Rural Chinese Women”,Rural Sociology,2010,68(1),pp.87-106.

20(14)Zhang Y.P.,Kao G.,Hannum E.,“Do Mothers in Rural China Practice Gender Equality in Educational Aspirations for Their Children”,Comparative Education Review,2007,51(2),pp.131-157.

21蔡栋梁等:《家庭背景与教育获得的性别不平等》,《财经科学》,2016年第10期。

22顾诗颖:《家庭背景与教育获得——女性在代际流动中的作用》,《扬州大学学报:高教研究版》,2015年第3期。

23Jensen R.,“Do Labor Market Opportunities Affect Young Women’s Work and Family Decisions?Experimental Evidence from India”,The Quarterly Journal of Economics,2012,127(2),pp.753-792.

24Kaul T.,“Intra-Household Allocation of Educational Expenses:Gender Discrimination and Investing in the Future”,World Development,2018,104,pp.336-343.

25Wu Y.,“Gender Gap in Educational Attainment in Urban and Rural China”,Chinese Journal of Sociology,2012,32(4),pp.112-137.

26李春玲:《教育地位获得的性别差异——家庭背景对男性和女性教育地位获得的影响》,《妇女研究论丛》,2009年第1期。

27吴愈晓:《中国城乡居民教育获得的性别差异研究》,《社会》,2012年第4期。

28Hannum E.,“Market Transition,Educational Disparities,and Family Strategies in Rural China:New Evidence on Gender Stratification and Development”,Demography,2005,42(2),pp.73-98.

29栾博:《家庭背景、性别偏好与教育获得》,《中共福建省委党校学报》,2017年第12期。

30根据CGSS2015,“14岁家庭所处等级”的选项为1-10的定序变量。这里我们将这一选项重新编码为1-5的定序变量,即将1、2重新编码为1,3、4重新编码为2,…,9、10重新编码为5。

31已有文献(黎煦、刘华,2015)强调同胞数量对教育获得的重要决定作用,但遗憾的是,自2010年以来,CGSS不再询问受访者所有同胞数量,而是转为统计受访者所有未分家的家庭成员。鉴于此,我们通过加总被受访者称为兄弟姐妹的家庭成员进而间接确定未分家的同胞数量,这在一定程度上也可以控制教育获得的同胞效应。

32侯慧丽:《义务教育阶段市场化教育参与和投入的性别差异》,《中国青年研究》,2019年第4期。

33许琪:《男女教育的平等化趋势及其在家庭间的异质性》,《青年研究》,2015年第5期。

34吴愈晓,黄超:《中国教育获得性别不平等的城乡差异研究——基于CGSS2008数据》,《国家行政学院学报》,2015年第2期。

35黎煦,刘华:《同胞数量与教育获得的性别差异》,《人口与经济》,2016年第3期。

36李春玲:《高等教育扩张与教育机会不平等——高校扩招的平等化效应考查》,《社会学研究》,2010年第3期。

37戴洪建:《怎样对待老年人智力、情绪、性格的变化》,《2009年全国中医药科普高层论坛论文集》,2009年。

38张兆曙,陈奇:《高校扩招与高等教育机会的性别平等化——基于中国综合社会调查(cgss2008)数据的实证分析》,《社会学研究》,2013年第2期。

39阳义南,连玉君:《中国社会代际流动性的动态解析——cgss与clds混合横截面数据的经验证据》,《管理世界》,2015年第4期。

40仇立平,肖日葵:《文化资本与社会地位获得——基于上海市的实证研究》,《中国社会科学》,2011年第6期。

41鉴于本文使用的样本中父亲有职务的样本整体占比较少,故本文将股级及以上的样本统一设定为父亲有职务,无级别及没有任何行政职务的样本记为无职务。

42连玉君等:《子女外出务工对父母健康和生活满意度影响研究》,《经济学(季刊)》,2015年第1期。

43Gauthier A H.,“Social Class and Parental Investment in Children.Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences”,American Cancer Society,2015,pp.1-14.

44据作者所知,截至目前,国内尚未有微观数据库同时包含“家庭所处等级”和详细的“父母教育投资策略”相关问题。尽管未能完全保持一致,但CEPS中“家庭经济状况”的询问其实可以在一定程度上表征“家庭所处等级”,故本部分以“家庭经济状况”作为家庭社会经济地位的代理变量亦不失合理性。

45根据CEPS,反映“父母沟通频率”的指标选项均为1—3的定序变量,数值越大,与子女沟通频率越高。

46Liu Y.,Jiang Q.,Chen F.,“Children’s Gender and Parental Educational Strategies in Rural and Urban China:The Moderating Roles of Sibship Size and Family Resources”,Chinese Sociological Review,2020(3),pp.1-30.

47Chi W.,Qian X.,“Human Capital Investment in Children:An Empirical Study of Household Child Education Expenditure in China,2007 and 2011”,China Economic Review,2016(37),pp.52-65.

48Dang H.A.,Rogers F.H.,“The Decision to Invest in Child Quality over Quantity:Household Size and Household Investment in Education in Vietnam”,The World Bank Economic Review,2015,30(1),pp.1-53.

49Zhang Y.,Xie Y.,“Family Background,Private Tutoring,and Children’s Educational Performance in Contemporary China”,Chinese Sociological Review,2016,48(1),pp.64-82.

50Tsui M.,Rich L.,“The Only Child and Educational Opportunity for Girls in Urban China”,Gender & Society,2002,16(1),pp.74-92.