摘 要: 司法裁判能否接纳民意,一直是中外法学界争相关注的命题。从毕克尔的“反多数难题”这一理论争点出发,民意仅出于立法机关的“神话”被打破,司法裁判正在以探知民意、掌握民意甚至塑造司法治理效果的方式紧追民意的变化。而我国“山东于欢案”“南京彭宇案”以及“昆山于海明案”等案件业已证明,民意正在以“扞卫传统认知”“扩大私力保护”“矫正公权力”等方式逐步影响司法裁判。这不仅是司法的“谦抑性”与“能动性”之争,还包括着现代法治国家建设对传统司法裁判的全新要求:社会治理效果。有鉴于此,我国应当加强民意与司法互动中的法治化建设,建立公共舆论与民意区分机制、司法机关的民意联动机制,并完善民意融入司法裁判的解释方法。

关键词 : 反多数难题;民意;司法裁判;民意解释方法;

引 言

在现代法治理念之下,立法活动、执法活动和司法活动都无法逃脱民意的检测,甚至在某些情况下必须优先回应民意。对此,我国司法裁判活动也不例外。在我国新近发生的“山东于欢案”“南京彭宇案”“昆山于海明案”“宜兴胚胎案”中,民意影响甚至改变了法官的司法裁判理念,进而有效地推动了最高人民法院《关于深入推进社会主义核心价值观融入裁判文书释法说理的指导意见》的出台。本文无意于探讨各类司法案件本身的合法性问题,而仅以此类案件探讨我国法院如何通过司法裁判来顺应民意。首先,本文从“反多数难题”与司法裁判的论辩着手,探明两者的理论争点及其对待民意的态度;然后,通过分析国内诸多民意影响司法的典型案例,来揭示民意与司法互动的发生机制与作用方式,以期从中抽离出司法与民意的必然联系;最后,通过比较理论论争与司法实践的殊异性,建立民意与司法的良性互动机制,实现民意融入司法裁判的制度化表达。上述问题的结果将会证明,司法权(包括司法裁判)不仅是一种调分止争的制度,在某种程度上还扮演着社会治理者的角色。它同立法机关、行政机关一样,需要在自身运行中尊重民意、顺应民意,进而实现自身的进化。

一、民意融入司法裁判的理论性论争

随着我国经济社会文化的飞速发展,立法的僵化性、滞后性问题日益严重。与之相反的,社会公众对某些问题所凝聚出的民意,使得社会公共意愿正在发生巨大的变化,由此,民意同国家立法之间呈现出某种紧张关系。而司法裁判历来被视为“快速回应民意”的重要制度设计。当立法无法及时回应民意变化时,司法机关能否通过司法解释或者个案裁判来革新该项立法、保护公民的合法权益,就成为当前国家治理体系与治理能力现代化建设进程中的一项“制度之问”。这一命题也被学界归结为“反多数难题(Counter-Majoritarian Difficulty)”,即作为非民选机构之法院能否推翻民选代表们制定之法案的疑虑1。面对“反多数难题”的疑虑,我国法学界悄然形成了“司法裁判能否容纳民意”的理论论争。

(一)司法裁判能否探知民意

“反多数难题”发源于美国学者毕克尔关于“司法造法”正当性的追问。在他看来, 法院作为国家权力机关中“最不危险的部门(The Least Dangerous Branch)”2,却在掌握司法审查权之后,成为了合法的“反多数力量”。通过行使司法审查权,法院可以宣告立法结果违反民意,并要求立法机关作出符合民意的立法或行为。毕克尔关于“反多数难题”的疑虑,就成为后世探讨司法与民意关系的基本出发点。

按照毕克尔的逻辑,“反多数难题”呈现出司法违背民意的表象,实际上却是关于立法机关与司法机关之间的法治竞争。杰西·乔珀(Jesse H.Choper)认为,法院本质上与民意绝缘,即便它时常站在民意的支持方,做出符合民意的判决,但这丝毫不影响其“反多数主义(Counter-Majoritarian)”的裁判机制3——这里的“反多数主义”,是指法官人数同议会议员的人数对比——例如,立法是经由立法机关做出的、反映全体公民意志的结果,而司法裁判却是由法官意志决定的结果。由此,立法的结果比司法裁判更能够反映民意。基于此判断,法院通过司法裁判来维护民意、保证立法公益性的行为方式是有待商榷的。遵循乔珀的学说进路,莫顿(F.L.Morton)在民意的现实样态上进一步发展了“反多数难题”。他认为,“反多数难题”的真谛并非说司法裁判是违背民意的,而是说它是“反代表性(Anti-Representational)”的。政府组织理论表明,现代法治方式有赖于民选代表和民主代议制方式,且公民代表需要接受社会公众的监督4。但关于法官的制度设计并非如此,它既非公民选举产生,又不必担心任期。因此,司法裁判对民意的追寻实际上是对民主代议制机关及其民选代表能力的质疑5。

经由毕克尔、杰西·乔珀、莫顿等学者的讨论可知,“反多数难题”的字里行间透露出“司法与民意无关”的论断,但其背后的基本逻辑则是:司法可以探知民意,但不能越俎代庖。言下之意是,毕克尔等学者承认司法机关可以了解并知晓民意,甚至可能比立法本身更能探知民意的发展趋势。但司法机关应当谨守自身的审判权,而不应当越权行使法律的决策权。故此,“反多数难题”关于民意与司法关系的讨论,只具备权力分配层面的形式正当性,却无法在实质民意观测上获得充分支撑。但实际上,司法裁判的“反多数”只是司法机关回应社会发展与民意变化,彰显自身法治价值的必要手段。而且从民意的表达路径来看,立法机关决定了抽象、静态意义上的“法”,而司法机关则致力于平衡具体案件中的“法”。在这一逻辑下,法院推翻原有的立法结果,就意味着立法机关正在践行一种相悖于民意的活动,需要按照变化后的民意来加以修正。因而产生“法官借用民意取代立法”的假象。

(二)立法与司法的民意较量

既然立法权与司法权均是对民意的维护与服从,那么民意究竟应当源出于立法还是源出于司法,就成为学界不可避免的讨论议题。科琳娜·莱恩(Corinna B.Lain)提出“反转式(Upside-Down)”的民意观,即远离民意的部门更可能反映多数人的意愿。在她看来,立法体制的设计并未展现出其理想样态。实际上,立法机关的立法活动,受到民主代议制机关结构、观点游说、敏感主题回避等因素的影响。其在反映民意上已然大打折扣。因此,莱恩宣称,法官虽然并非选举产生,但在纠正那些持续变革的立法领域上却更能够探知民意6。不仅如此,学者们还发现,民意不仅不排斥司法权,甚至同司法权相伴而行。特里·佩雷蒂(Terri Peretti)通过观察立法实践发现,立法内容的僵化削弱了民意的真实表现。为了提升国家立法的可接受性,公众倾向于通过诉讼的方式,来纠正立法机关的非理性立法行为7,进而获得符合当前时代特征的公正。尤其是在网络时代,民意的集聚更加迅速,所产生的影响力也更加巨大。当民意与热点案件相汇集时,“社会舆论集体关注的内容恰是整个社会所亟须的共同利益。个案舆论与司法结果、行政行为之间互动的传统在自媒体时代得到延展,在舆情高热的情况下缓解飙升的压力指数却是国家治理应直面的问题。”8因此,在民意集聚方式多样且影响持续提升的当下,司法机关在权力配置与运行机制上更能够探知民意的变化与趋势。

然而,司法对民意的观测也不会一帆风顺。倘若司法完全接纳民意的支配,那么,社会公众身兼立法者、执法者与裁判者的角色,权力的相互制约将在民意的调和上逐渐消亡,而“多数人暴政”的担忧将取代“反多数难题”的疑虑9。一旦民意掌握了司法的裁判权,规则之治将让步于不可测的民意,而民意又是缺乏公共理性的。因此,即便承认司法能够探知、接纳民意,毕克尔等学者仍担忧“法官借用民意取代立法”。但值得庆幸的是,司法裁判的经验性结果明显有悖于毕克尔等人的担忧。目前,民意对司法裁判权的影响不但没有造成司法权的扩张。相反,它在公民意愿的集合表达方面,有效遏制了立法的僵化性和滞后性,减少了立法的不正义。倘若剥夺法院对民意的探求,那么在立法权缺乏有效制约的情况下,法院依据该项立法所做出的司法裁判,将缺乏必要的验证和监督10。此外,众多民意影响司法的典型案例(如“宜兴胚胎案”“山东于欢案”“昆山于海明案”)也证明,“反多数难题”只构成毕克尔等学者的理论隐忧。事实上,社会治理进程中涉及民意的判决不仅未落入法官的专断掌控之中,反而逐步与民意融合,共同消减了立法的滞后性。

(三)民意司法能否产生社会治理效果

民意与司法的互动关系,已经在实践层面上得到了重重印证,但其社会治理效果仍有待获得正当性证成。因此,围绕毕克尔关于“反多数难题”的正当性追问,学界对民意司法的社会治理效果衍生出两种相对立的理论论争。

一是民意司法的社会治理效果否定论。乔治·梅斯(George Mace)就从司法机关的社会治理结构分析了民意司法的社会效果。他认为,司法机关的存在本身就是一个无关于民意的公权力机关,民意并非司法权的形成要素11。而且,从社会治理的生成机制来看,司法机关及其人员组成并不依赖于公民选举,甚至在制度起源上是用来弥补立法行为、行政行为的社会治理缺陷的。因此,基于弥补社会治理缺陷目的而产生的司法权不但与民主无关,而且也不能当然地具备识别、运用民意的力量。拉里·亚历山大(Larry Alexander)在此基础上进一步探究民主代议制机关投票与司法裁判投票的差异。他发现,全体公民可以通过投票的方式来展现自己的独立意志,并自愿服从投票的结果。但在司法裁判面前,法官面对民意的创造性裁判,可能超越了整个社会赖以生存和发展的稳定性因素。此时,民意相较于法官意志而言,便不再具有法治意义。由此,民意司法的社会治理效果否定论者提出,顺应民意的司法裁判,可能危及国家的法律秩序12。

二是民意司法的社会治理效果肯定论。一些学者认为,“反多数难题”的支持者对民意司法的社会治理效果存在误读。尽管法官并非通过公民选举的方式产生,但丝毫没有证据证明,司法裁判将会带来违反民意的结果13。从权力分立理论的设计初衷来看,司法裁判的确立是源于公众对于民主代议制决策方式的不信任,而非民意本身。事实上,美国着名宪法学家约翰·伊莱(John Hart Ely)就表示,司法的制度作用在于纠正立法中的非理性行为,而实现这一目的的方式则是依赖司法权的力量13。倘若以违反民意为理由否定民意司法的社会效果,那么,法治国家将损失一种推进实质法治的检验与监督机制。在此意义上,民意司法的社会治理效果将否定“反多数难题”的批判,并且展现出民意的司法价值——推动法治进步。因此,民意司法不仅有助于保障民意的实现,而且可以促进法治的进化14。

对于上述两种论断,精明的法官会发现一个法治悖论:倘若否定民意司法的社会治理效果(即固守法律本身),将有悖于社会发展的整体趋势,并对整个社会带来一种逆向激励——“王海打假案”就是鲜明例证——因为人们发现可以利用法官固守法律的特点来对抗某种更为进步的社会理念。更有甚者,在某些人权衡利弊之后发现故意挑起事端是有利可图的,那么固守法律的法官将很难对这些人的邪恶行为施加有效地控制。在某种程度上,法律与法官将沦为一部分人实现非法目的的“帮凶”。这显然与司法裁判的理想之一——通过判决实现社会治理效果——背道而驰。然而,法官固守法律的行为同样无可厚非,甚至在形式法治意义上还应当得到赞扬。唯一的问题在于, 制定“法律”的目的究竟是推动社会发展,还是禁锢人们的行为?前者反映出鲜明的激励作用,后者则表现为体系性的制裁。众所周知,制裁无法提升社会福祉,激励却带来社会增益。倘若司法裁判仅关注制裁而忽视激励,则永远无法成为助推社会发展的动力源。为此,司法(以及司法裁判)必须同发展中的民意保持一致,才能持续性地发挥社会推动作用,这是现代法治对司法权的新要求15。

二、超越理论论争:中国案例的实证检验

民意融入司法裁判的“理论性论争”源起于学者们对司法权的不同认识和不同要求,因而各种理论之间的论争完全可以还原为司法权发展趋势的分歧。倘若司法裁判权在法治发展历程中保持一成不变,那么学术界断然不会在民意融入司法裁判的问题上产生诸多争执。申言之,当该“理论性论争”发展为学术热潮之前,民意融入司法裁判的“实务性发展”早已形成。为此,从司法案例来探究民意融入司法裁判的“实务性发展”,就成为我们当前解决“理论性论争”的重要方式。当然,探究民意融入司法裁判的“实务性发展”的目标远未止于此。依托“实务性发展”,抽离出民意融入司法裁判的规律才是最终目标。

(一)民意融入司法裁判的作用机制

综观近年来的热点案件不难发现,无论是民事案件还是刑事案件,民意正在影响着司法裁判的方向。这些案件之所以能够在不相熟的社会公众之间引发某种共鸣,主要原因在于“人之常情”与“法之常理”之间的冲突。例如在“昆山于海明案”中,人们将主观情感作用于“正当防卫认定”之中,由此引发法律适用上的“众怒”危机。这也反映出,民意与司法的互动既是我国司法裁判活动的鲜明写照,也是亟待解决的一项规范性难题。为此,我们不妨将“宜兴胚胎案”“南京彭宇案”“山东于欢案”“昆山于海明案”“天津赵春华非法持有枪支案”“温州寄血验子案”等案例作为观测点,从民事案件逐渐过渡到刑事案件,以观察前述理论论争与司法实践中民意与司法裁判的深层次关系,并揭示民意与司法互动的发生机制与作用方式。

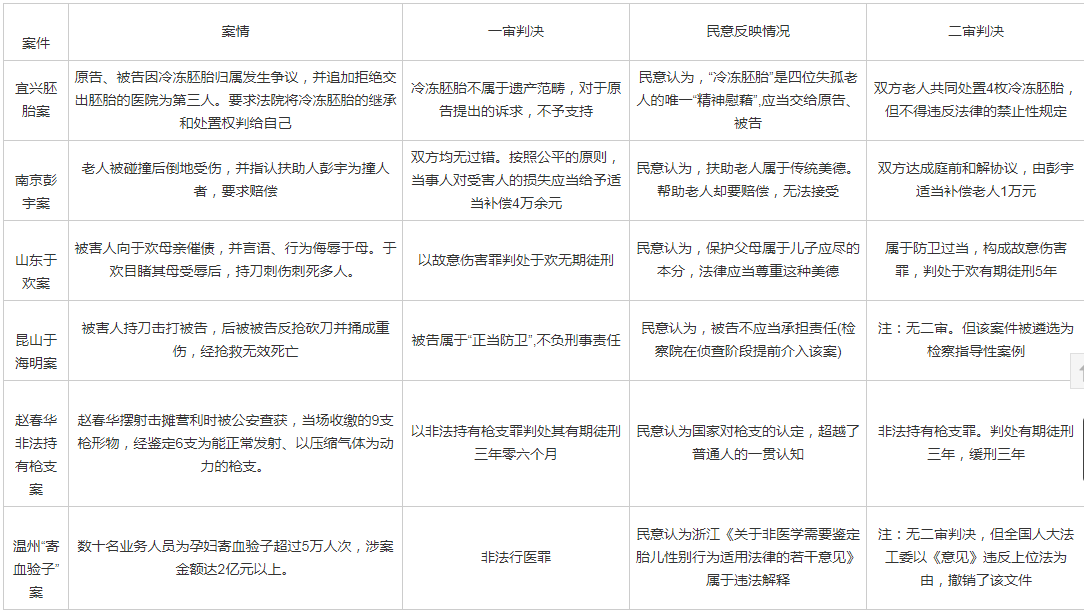

表 民意融入司法裁判的典型案例

上述典型案例直观地表明,一审判决与二审判决存在显着差异,并且这种“差异”源起于公众认知对司法裁判的影响。在此,所谓“公众认知”,未必直接划归为“民意”,还有可能是基于感性认知或者碎片信息所形成的“公共舆论”。前者属于社会公众就某一类行为所表达的相同看法;后者则体现为社会公众对某一孤立事件所产生的具体判断。然而,当“民意”与“公共舆论”混淆在一起,如何辨认并确定采纳与否,就成为当前司法裁判必须解决的难题之一。综观上述司法案例可以发现,“公众认知”融入司法裁判的路径可以简单划归为三类:

其一,民意以“扞卫传统认知”方式融入司法裁判。一般认为,传统认知构成“民意”的天然组成部分,理应凝聚于立法文本中。但由于我国法治建设初期对法律移植的偏爱,导致我国现行法律体系未能很好地继受传统道德、伦理、风俗习惯等,由此带来“民意”与法律的脱钩。一旦依法裁判触及到传统“民意”的基础构成,法律与“民意”的冲突便涌现出来。例如,在“宜兴胚胎案”“南京彭宇案”中,案件触及的是人类“代际繁衍”“尊老爱幼”等基础价值。此时,即便存在感性认知和信息碎片等要素来制造“公共舆论”,也无法颠覆作为“民意”的基础价值。因此,上述两个案件的二审法院依据“伦理”“情感”“补偿”等非法治要素做出裁判,并未降低司法权威、引发公众质疑。

其二,民意以“扩大私力保护”方式融入司法裁判。从整个社会治理层面来看,法律施加于社会公众的公力保护是强力但非全面的——受公共资源有限性的影响,法律也不可能做到全面保护——为此,立法者除了明确刑罚的强制性之外,还在刑法文本中区分了“主犯与从犯”来允许犯罪行为发生前的“私力中止”,并通过“内讧”来降低犯罪量、提高破案率;设置了“正当防卫”来肯定犯罪过程中“私力救济”的合法性;设置了“减刑”和“立功”来扩大犯罪后的“私力救济”。而且,面对各种生命财产危险,社会公众对“私力保护”的意愿和范围正在逐步扩张。例如,在“昆山于海明案”中,“正当防卫”程度的判断就受到社会公众“自保标准”提升的显着影响,并被最高人民检察院吸纳进相关司法政策16。倘若说“昆山于海明案”提升了被害人“自保标准”的话,那么“山东于欢案”则扩大了“自保”的对象范围。在该案件中,被告人因被害人“辱母”而致被害人死亡,却被认定为“防卫过当”。由此观之,民意正在悄悄改变法律中“私力保护”的范围。尽管指导性案例已经为“民意”融入司法裁判提供了重要途径,但司法机关似乎仍未做好“民意”合法地融入司法的制度性准备。

其三,民意以“矫正公权力”方式融入司法裁判。受到法律僵化性、滞后性的影响,公权力的“依法”运行可能会陷入“文本主义”的陷阱。例如,在“赵春华非法持有枪支案”中,“非法摆摊”这一扰乱市场监管秩序的行为在经由“《刑法》—《枪支管理法》—《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》—《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》”一系列文本主义论证之后17,就成为了刑法意义上的“非法持有枪支罪”。但反观该案的实际定罪依据,却是公安部出台的《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》,而非立法机关所制定的《刑法》或者某一司法解释。吊诡的是,《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》只是一项推荐性标准,而非强制性标准。也就是说,“法官从刑法文本到枪支鉴定判据的条款援引,已经逐级削减了解释依据的规范等级”18,由此导致社会认知与公权认知之间的巨大冲突。“温州寄血验子案”同样印证了上述“文本主义”的错误。“寄血验子”作为典型的行政违法行为因浙江省高级人民法院出台的《关于部分罪名定罪量刑情节及数额标准的意见》,而定性为“非法行医”,从而导致143例“寄血验子”案件被定为“非法行医罪”19。后经民意的反映,全国人大法工委以违反上位法为由,撤销了该意见。由此可以发现,民意通过“矫正公权力”方式来防范文本主义执法、文本主义司法,将社会的客观认知融入到司法裁判中,能够有效推动司法裁判与社会的同步发展。

(二)民意下的司法哲学碰撞

上述典型案件显现出,民意能否融入司法裁判之论争只是司法机关内部、不同司法哲学之间的碰撞,并未触及立法权与司法权的对抗问题——立法机关不仅未介入该案,甚至未批评司法权的扩张——因此,民意能否融入司法裁判主要展现出法官之间的司法哲学差异,而且这种司法哲学差异在多数案件中都会出现20。在上述案件中,一审法院的法官往往侧重于司法的传统职能,将裁判依据划定于法律范围之内,并拒绝接受法律的扩张解释。而二审法院的法官则遵循了一种实用主义的思维进路,主张司法裁判不仅要符合现行法的具体规定,还需要符合社会公众的普遍观念,并从传统和历史中寻求法律文本的正确理解,从而重新诠释法律的范围21。由此观之,关于民意能否融入司法裁判的论争,实际上可以归纳为司法的“谦抑性”与“能动性”之争。

传统上,司法的谦抑性与能动性关涉的是法律适用的性质问题。倘若法官严格按照成文法的文本、目的、背景以及知识体系来解释法律,那么,这种法律适用结果将被视为司法谦抑哲学的表现;但若在法律解释过程中,除了考量法律文本之外,同时纳入政治、道德、伦理以及惯例等其他价值因素的考量,“创造”出一种新的裁判标准,那么它将划入司法能动哲学的范畴22。按照此种逻辑,司法谦抑哲学同法律之间保持着高度的一致性。谨守司法谦抑哲学,就意味着司法裁判同法律判断具有价值观上的统一性。据此做出的裁判也暗含着司法服从宪法意志的内涵——这是一条稳妥且毫无逻辑错误的思维进路,亦是司法谦抑哲学的基本价值——但必须承认的是,司法谦抑哲学的形式合理性优点同样也是其重要缺陷之一。在法律适用与社会现实追求之间,司法谦抑哲学很难成为“民意”的推动力量。一旦民意发生变化,司法谦抑哲学往往难以对此作出及时应对,甚至是死守僵化的法律而背离民意。

我国民意融入司法裁判的诸多典型案例,深刻地体现出民意与司法裁判的创造性结合,并呈现出司法能动哲学的实践结果。许多“司法解释具有……类似于立法的法律效力,不仅对各级人民法院的裁判活动具有法律约束效力,甚至成为裁判案件时必须优先适用的依据”23。因此,对于法治国家而言,法律适用需要在保持司法谦抑性的同时,大胆而谨慎地接受司法能动主义的观念,从而保证法律规定、司法适用与民意表达的一致性。沃尔夫认为,“能动和克制不能简单地归结为这样的观点,即奉行能动主义的法官就是在‘立法’,而崇尚克制的法官就仅仅是在‘解释法律’。毫无疑问,能动和克制的区别更多只是一个程度不一而非性质不同的问题。”24按照沃尔夫的观点,司法能动哲学与司法谦抑哲学是一对解释力度不同但完全同质化的理念。尽管该观点在裁判的谨慎性、公正性上有待论证,但“宜兴胚胎案”“山东于欢案”“南京彭宇案”“昆山于海明案”等案件的最终判决的确证明,法官职业共同体不仅坚持了司法能动主义哲学的传统,也尊重了法律的制度价值。

(三)民意裁判下的司法职业发展

公众普遍认知对司法裁判的融入,打破了法官依据法律裁判的职业习惯。但从社会治理层面来看,依据法律裁判并不必然在司法领域形成一个排他性规则。当法官裁判案件时,他会首先选择适用法律作为裁判依据。其理由仅仅在于,法律已经预设了这类案件的处理方案,并且经过了社会公众(或人大代表)的同意。但如果法律没有对此作出规定,我们也没有理由指责立法机关的“过失”或“失职”,而法官也将运用法律原则与裁判说理来做出裁判。倘若法律原则也无法解决这一案件,那么“道德”“伦理”以及“传统美德”也将发挥出规范价值。由此观之,依“法”裁判是司法裁判与民意相统一的最主要路径。它不是强规范性的,而是强概率性的,只具有统计学上的意义。当某一案例引发法律与民意之间的分歧时,与其指责法律的僵化、滞后缺陷,不如说这条法律规则在该案件中成为了统计学上的特例。

当依“法”裁判的统计学意义难以发挥作用,“道德”“伦理”以及“传统美德”将成为新的裁判标准。由此可以预知,现代意义上的法官职业共同体正在经历着全新的职能变化,如息讼止争、社会治理以及道德教化。为此,当司法裁判面对广泛的民意时,严格的依法裁判不再是唯一一个显现法官职业共同体能力的标准,甚至谨守这个标准会被视为职业能力不足的表现。倘若背离这一标准,整个法官职业共同体又将面临司法谦抑与司法能动之间的诘问。因此,一审法院的法官与二审法院的法官针对同一案件事实做出的不同裁判结果,均未偏离法治的主线。但在法治实施效果的权衡上,二审法官将法治视为社会治理、社会运转的重要组成部分,并期待以最小的法治代价获取最大的社会收益。从这个意义上来看,司法谦抑与司法能动并非两种完全对立的观念,它们统一于现实社会的实际利益,且分歧于法律适用的开放性程度。

然而,社会公众可以允许法官能动地适用法律,却无法接受司法判决源出于法官的主观判断。司法裁判如果最终归因于法官的主观判断,其正当性、合法性无疑将遭受质疑。因此,无论法官秉持何种司法哲学,裁判意见又存在何种分歧,判决结果都应当是对法律条款的适用。“广州许霆案”等典型案例中的二审法官就深知此种裁判逻辑。虽然他们凭借法律以及民意证成了裁判的合法性,但最终仍回归到法律具体条款中来。如此裁判,不仅没有同民主立法相背离,反而维护了法律的权威。由此观之,司法能动哲学的谦抑性回归的确印证了沃尔夫关于“程度不同而性质相同的司法哲学”的判断。

三、法治时代民意与司法的良性互动机制构建

从国内司法实践来看,民意融入司法裁判,在某种程度上的确推动了现代司法的发展。但这并不证明民意可以完全左右司法裁判。事实上,司法机关对于民意的介入设定了多重阻隔条件(如法官独立、依法裁判义务以及公平正义理念等),以保证法官能够毫无偏私地做出裁判。尤其是在民意司法判决的生成上,法官必须经受经验与理性的双重把关。这样,即便某些人试图利用媒体、网络等形式制造“民意”,其结果也未必能够改变或影响司法裁判。因此,司法裁判接纳的民意应当是一种真实的民意体现,反映的是公民观念变化与国家法治意愿的综合结果。基于此,为了进一步推进中国特色社会主义法治建设进程,我国应当建立一系列民意与司法的良性互动机制,以实现司法裁判中民意的制度化表达。

(一)建立公共舆论与民意的司法区分机制

民意的公众性极易引发人们的判断错误,从而将公众舆论划归至普遍民意的表达中来。事实上,民意同公众舆论之间具有明确的界限,二者不仅在范围上缺乏交集,甚至在性质上也有巨大差异。民意是以个案方式启动的,判断某一类人或某一类行为是否适用该项法律规范的制度,而不用于普通案件中当事人具体法律权利和义务的判决25。例如“广州许霆案”关注的是一类问题,即科技产品的错误行为是否构成犯罪行为的责任减免事由,而非该案被告在特定案件中是否构成盗窃罪的问题。而公众舆论往往针对社会热点案件展开感性评论26。其评判出发点是公众的伦理道德与情感支撑,而评判内容则聚焦于个案的裁判结果以及道德承受度。再如,“药家鑫案”“彭宇案”“宜兴胚胎案”中的公众舆论,企图以道德情感的表达,引导法官做出合乎道德标准的裁判27。显然,这并非民意的理性表达,甚至有悖于法律的基本精神。因此,判断民意融入司法裁判的法治边界,应当以社会公众的共同利益为标准,以制度进步为目的,蔽除舆论压力与私人情感的介入。这也意味着,“司法机关的自由裁量权可以考虑舆论的影响,但是不能越过依法行使公权力的底线。”28此外,司法机关也应当审慎地看待民意的具体结构。从美国“奥贝格费尔案”的发生背景来看,不同方式的民意调查构成美国同性婚姻合法化的判断基础。而在2003年之后,美国同性婚姻的民众支持率从37%上升到57%,不同性别、年龄的受访人群均表现出一定的支持倾向29。由此观之,民意在司法领域发挥作用需要经过长期的经验判断,并且应当在全国范围内获得多数支持。这种司法裁判容纳民意的理性表达机制,不仅能够防止公众舆论对司法裁判的无理干涉,更能够直观地提升司法裁判的公正性。

(二)建立司法机关的民意联动机制

在现代社会,民意与司法的紧密关系已经无法割裂开来。因此,中国特色社会主义法治体系必须在了解民意、发挥民意作用、顺应民意发展上,建构起一整套完备的法律机制。就目前民意融入司法裁判的实际情况来看,中国法治建设要求司法机关能够从孤立案件中发现民意的生成、变化、发展。简言之,就是对司法裁判领域的民意形成特定的“观察-反馈”机制,即民意联通机制。所谓“民意联动机制”,就是司法机关在遇到疑难案件时,通过将案件类型、案件事实、法律适用等法律要素,同伦理、道德、传统习俗等社会要素相比较,从而在司法裁判的多重社会治理效果中,获取民意与司法的平衡方案的机制。尤其是在现代科技(如大数据、算法等)的支撑下,司法机关更容易探知民意的发展变化,充分将民意审判同国家治理体系与治理能力现代化结合起来,提升司法裁判的社会治理效能。

在具体机制设计上,司法领域的民意联动机制应当遵循民意发展变化的基本规律,并在法治轨道上做好民意的引导与治理。首先,在司法裁判的民意发生机制上,司法机关应当预判司法裁判与民意的冲突风险,并从互联网报道、公众观点的社会映射以及专家关注度等方面,来预判司法裁判同民意的紧张关系。其次,在依法裁判与民意的冲突诠释机制上,司法机关同其他公权力机关应当建立信息联动共享机制,充分发挥各公权力机关的职能优势,了解、整合、分析民意与司法案件的主要冲突,做好热点司法案件的信息联动共享,将司法案件作为社会事件来处理。再次,在民意提炼机制上,司法机关应当从法律专业的视角出发,明晰民意与舆情的重大区别,并以公共利益为标杆,进一步明确民意与现行法律规范的价值一致性。当然,现阶段的民意只能作为裁判正当性的证明材料之一,且必须同其他法定证据捆绑在一起,构建起司法判决的完整证据链。最后,在民意裁判的社会治理机制上,司法机关还应当采用典型案例、公报案例、指导性案例等形式,将涉及到民意发展变化的司法裁判上升为司法机关内部的重要标杆。这一方面有助于在全国范围内产生“同案同判”的法治效果,另一方面也能够缓解立法的僵化性,甚至为后续的立法完善提供经验支撑。值得注意的是,建立司法机关的民意联动机制无关于司法权同其他公权力的划分,只关乎裁判结果同主流民意的价值一致性。即使在此接纳民意,司法裁判也不是民意的简单复写,而是司法机关对法治精神、法治价值的尊重与保障。

(三)构建民意融入司法裁判的解释方法

司法裁判接纳民意的案件,往往关乎公民的基本利益或国家法治秩序。因此,法官除了息讼止争的裁判职责外,还负有维护国家秩序和宪法法律权威的职责,而且后者显然高于前者。这是司法裁判接纳民意的制度性要求。但对于法官而言,变化中的民意与宪法法律权威之间并不总是能够保持一致,而司法裁判结果也不能为了服从民意而牺牲宪法法律的权威,这既违背国家、社会公众的基本意愿,又违反司法裁判的法治精神。为此,法官必须在民意、制度进步与司法权威之间建立某种联通路径,确保国家与公民均能从司法裁判中获得某种助益。民意解释方法的司法适用便是其中极具建设性的联通路径之一。

所谓“民意解释方法”,是指法官在法律尚未作出规定或者规定不明的情况下,按照既往民意及其发展趋势,对待决案件所关涉的法律条文加以解释的司法方法。该方法之所以能够适用于司法裁判,是因为民意本身就是一个不断发展却让每个人参与其中的默示“契约”。虽然法官解释行为发生于“民意”之后,但服从契约却是作用于缔约之时且惩罚于违约之后的。而且,服从“民意”的解释和检验,本来就是每个人参与社会交往的规则之一,即便法律对此并未作出规定。由此,民意解释方法的司法适用将展现出两种功能:一是在民主逻辑下弥补法律的漏洞,进而提升法官说理的说服力,以规避人们对司法裁判能动性的质疑;二是使法律保持一种边际规范效用,并在司法裁判层面上实现法律与社会的同步。值得注意的是,民意解释方法的司法功能是社会学意义上的,而非方法论意义上的。借助于民意解释,“司法可以巧妙地回应一些深刻的社会麻烦,并有助于缓解司法传统的意识形态给疑难案件判决所施加的压力。”30这也意味着,民意解释方法不可能像文义解释、目的解释、体系解释等方法一样,从法律文本中获得裁判依据。相反,民意是法官超越法律做出裁判的依据。

随着民意融入司法裁判程度的不断加深,民意的群体划分必将越来越细化,并且其分歧也将越来越激烈。省却演化过程之后可以发现,老年人、儿童、妇女、残疾人等各类特殊人群所形成的“民意”,就会同普通成年人的认知有所区别——美国“奥贝格费尔诉侯吉斯案”便在一定程度上反映出这一现象——但吊诡的是,“民意”的各种分歧似乎并没有对国内外司法实践产生明显的困扰。究其原因,是司法裁判暗合了法律与“民意”共同的底层逻辑:公平、正义、平等、友善等社会核心价值。因此,即便民意会因社会公众的群体划分而有所差异,也难以动摇其底层逻辑。更具智慧的是,不同于文义解释对法律文本的推崇、类推解释对案件相似性的攀附,民意解释总是从维护司法职业权威的目的着手,努力发现民意同法律文本之间的关联点,将民意的某种变化内化进法律的本意,使得民意转变成法意,感性认识转化为评价行为合法与否的规范性说理,进而提升该裁判结果的说服力。例如在“山东于欢案”中,二审法官就对传统伦理加以吸收、解释,将“辱母”等伦理要素转化为“人格尊严”等法律要素,从而将民意限定于依法裁判之下。至此,学者有可能提出质疑:依据“民意”说理,并不能解决法律依据的缺位,反而可能引发法律的虚置。的确,民意解释方法难以就此做出反驳,但另一方面,发现法律与事实之间的客观联系,从来都不是民意解释方法的使命,而是文义解释、目的解释、体系解释等法律解释方法的特长。恰巧的是,司法裁判并不排斥多种解释方法的叠加适用。

结 语

我国新近发生的“宜兴胚胎案”“山东于欢案”“南京彭宇案”“昆山于海明案”等案件表明,毕克尔的“反多数难题”之争,是对民意与司法裁判关系的狭隘诠释。究其原因,司法裁判对民意的吸收、接纳,不仅未损害公民的基本权利,而且能够同变化中的民意、发展中的法律精神保持一致。因此,民意融入司法裁判既可以视为现代司法对成文法僵化性缺陷的一种补充和改进,也可以看做是司法权社会治理功能的发展与进化。但值得警惕的是,民意在司法裁判中的运用,需要法官从长期的民意观察中来获得稳定结论,切记在民意波动较为强烈的时期做出判断。

注释

1Alexander Bickel,The Least Dangerous Branch:The Supreme Court at the Bar of Politics,New York:The Bobbs-Merrill Co.,Inc.,1962,pp.16-28.

2参见王国龙:《法院参与基层治理及其角色定位》,《东岳论丛》,2020年第4期。

3[美]汉密尔顿、杰伊、麦迪逊:《联邦党人文集》,程逢如、在汉、舒逊译,商务印书馆,1980年版,第391页。

4Jesse H.Choper,“On the Warren Court and Judicial Review”,Catholic University Law Review,1967-1968(1),pp.20-43.

5F.L.Morton,“Judicial Review in France:A Comparative Analysis”,American Journal of Comparative Law,1988(1),pp.89-110.

6有研究显示,面对莫顿的强烈批判,当下的美国法院在审理案件时力图加强目的主义解释,以缓和法院同议会之间的对抗关系。See David A.Strauss,“The Modernizing Mission of Judicial Review”,University of Chicago Law Review,2009(2),pp.859-908.

7Corinna Barrett Lain,“Upside-Down Judicial Review”,Georgetown Law Journal,2012(1),pp.113-184.

8Terri Peretti,“Democracy-Assisting Judicial Review and the Challenge of Partisan Polarization”,Utah Law Review,2014(4),pp.843-866.

9高启耀:《国家治理新趋势:民意与法治的融合——以“滴滴案”和“刘海龙案”为切入点》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版),2019年第5期。

10托克维尔认为,民主决策机制是一种消灭少数派异议的决策方式,同时也由于缺乏制约机制,而产生多数人暴政。参见[法]托克维尔:《论美国的民主》(上卷),董果良译,北京:商务印书馆,1988年版,第292页。

11C.Perry Patterson,“Judicial Review as a Safeguard to Democracy”,Georgetown Law Journal,1941(7),pp.829-857.

12George Mace,“The Antidemocratic Character of Judicial Review”,California Law Review,1972(4),pp.1140-1150.

13Larry Alexander,“What Is the Problem of Judicial Review”,Australian Journal of Legal Philosophy,2006(1),pp.1-13.

14John Hart Ely,Democracy and Distrust:A Theory of Judicial Review,Cambridge:Harvard University Press,1980,p.46,pp.102-104.

15Michel Troper,“Logic of Justification of Judicial Review”,International Journal of Constitutional Law,2003(1),pp.99-122.

16参见李红勃:《通过政策的司法治理》,《中国法学》,2020年第3期。

17公安部《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》(GA/T 718-2007 )仅为一个推荐性标准,不具备强制性。

18张玉洁:《原旨主义解释的规范性反思及其后果规制——以“赵春华非法持枪案”为例》,《法律方法》,2018年第1辑。

19参见程姝雯、王秀中、刘嫚:《全国人大要求“叫停”违法文件背后:地方法院越权做司法解释》,搜狐网,http://h-s.www.sohu.com.forest.99rl.xyz/a/251002076_161795,2020年11月3日。

20美国学者布莱恩·拉姆等人的研究显示,美国联邦法院大法官对于某一案件形成一致意见的概率大约为15%-20%。这就意味着司法哲学之争将出现在80%以上的案件中。参见[美]布莱恩·拉姆、苏珊·斯温、马克·法卡斯:《谁来守护公正:美国最高法院大法官访谈录》,何帆译,北京:北京大学出版社,2013年版,第233页。

21Robert Post,“Democracy,Popular Sovereignty,and Judicial Review”,California Law Review,1998(3),pp.429-444.

22参见杨建军:《重访司法能动主义》,《比较法研究》,2015年第2期。

23赵万一、石娟:《后民法典时代司法解释对立法的因应及其制度完善》,《现代法学》,2018年第4期。

24[美]克里斯托弗·沃尔夫:《司法能动主义——自由的保障还是安全的威胁》,黄金荣译,北京:中国政法大学出版社,2004年版,第3页。

25Jeffrey Goldsworthy,“Structural Judicial Review and the Objection from Democracy”,University of Toronto Law Journal,2010(1),pp.137-154.

26张师伟:《人民法院在自媒体时代敏感案件审理过程中的网络舆情压力及回应机制》,《南宁师范大学学报》(哲学社会科学版),2020年第1期。

27有学者认为,这种公众舆论的情绪化表达,是一种民粹主义的司法现象。参见刘练军:《民粹主义司法》,《法律科学(西北政法大学学报)》,2013年第1期;Edward Shils,“The Torment of Secrecy:The Background & Consequences of American Security Policies,The Free Press,1956,pp.100-101.

28魏小强:《法治的国家面相与社会面相——再论司法与舆论的冲突》,《西部法学评论》,2018年第3期。

292003年的统计数据来源于Washington Post Poll,2015年的统计数据来源于New York Times Poll.See Karlyn Bowman,Eleanor O’Neil,Heather Sims,Public Opinion on Same-Sex Marriage:Anatomy of a Change,Washington D.C.:American Enterprise Institute,2015.

30桑本谦:《法律解释的困境》,《法学研究》,2004年第5期。