一、引言

以胡锦涛同志为代表的我党第四代领导集体主政十年以来一贯以关注民生发展,保障民生幸福作为自身的主要责任之一,而在刚刚结束的十八大新选举出的以***总书记为核心的新中央领导班子在首次媒体见面会上更是以“民本”( 以人民福祉为本①) 作为自己未来十年的核心理念和出发点,再次强化了对“民生幸福”的关注程度。而伴随我国近年来一系列的养老、社保、医疗、教育等保障制度地建立与完善,我国的“民生”建设项目正在逐渐出现从经济到文化、从物质保障到精神满足、从国家发展到家庭和谐的深入过程,而涉及“婚姻家庭”的民生保障问题正是这类后续深层次民生需求的核心内容之一。在今年 3 月全国人大会议上,人大代表黄细花提出应降低我国“史上最高法定婚龄”的提案,[1]再一次引起社会和学界的广泛关注。但正如法社会学奠基人埃利希 1912 年在《法社会学基本原则》的序中指出: “现在和任何时代法律发展的重心不在立法、法学、司法判决,而在社会本身”[2],即法律重要的地方是在法外,需要考虑法律实施的社会背景和社会效果。而以往的研究中,特别是以个人民生福祉( 民本) 需求为出发点,结合我国当前社会经济状况,对法定婚龄应否调整降低的研究上在我国有所不足,值得深入研究。

二、国内外的相关研究成果

在国内学界,在法定婚龄的整体影响因素研究上,20 世纪80 年代初,陈平( 1984) 就在《论婚龄》一文中重点分析了法定婚龄制度的起源,性的需求与生理的成熟程度等自然因素对法定婚龄的影响,[3]而巫吕祯( 2001) ,杨大文( 2002) 等人开始对一国的政治、经济、文化、宗教、道德与习惯等影响法定婚龄的社会因素加以阐示。[4]

在具体问题层面,80 年代,张心侠( 1982) ,曹明国( 1982) ,方素岚( 1982) 等分别从计划生育、人口生育高峰、婚龄与育龄之间的关系等层面,他们均主张通过高法定婚龄和晚婚宣传去实现晚育、计划生育和人口控制。而相关研究在上世纪 90 年代末开始发生转变: 周平安( 1999) 提出婚姻家庭应与人口生育相分离,刘中一( 2005) ,汤兆云( 2010) 从婚龄性别比失衡的影响层面,张双花( 2009) 从保障人权问题的角度阐述了高法定婚龄的 不 足 之 处。李 德 ( 2007) ,郭 志 纲、聂 建 亮( 2009) ,王仲( 2010) 等分别从农村存在的早婚策略与博弈、城镇初婚年龄推迟等现实方面,探讨了法定婚龄问题,周良勇( 2010) 更提出应建立弹性法定婚龄制。此外,许多学者还从史学的角度对我国自古以来历代的法定婚龄及其变迁原因进行了较为系统的分析。总体而言,国内的相关研究成果虽然不少,但对于法定婚龄调整的社会性效果方面,尤其是结合我国当前政治、经济、文化现状对个人“民生福祉”的影响方面研究,仍显不足。

与国内相比,国外对于婚龄的研究则多集中于经济与社会的实证分析层面,且他们对早婚( 十几岁结婚) 往往持否定态度。罗素塞奇基金会资助的Richmond 和 Hall 教授( 1929) 通过对 240 个早婚妇女( 在 16 岁之前结婚) 的样本调查,批评这些未成熟性交,会使儿童的童年提前结束,对其身体与婚姻社会关系均严重不利。

Bane 教授 ( 1986 ) 和 Moft教授( 1992) 认为早婚在会带来高离婚率、低工资与更大规模的家庭,带给后代贫困与国家财政援助支出的增大。而 Ribar 教授( 1994) 和 Klepinger,Lund-berg,and Plotnick 教授等( 1999) 通过对美国人口普查数据的研究,发现 19 岁之前结婚的女子,其高中辍学率较其后结婚的女子高 50%,且前者的大学毕业率低于后者 4 倍。Lochner 和 Moretti 教授( 2004)发现早婚与高犯罪率紧密相关。Goerge 和 ee 教授( 1997) Overpecket 教授( 1998) 以及 Hunt 教授等( 2003) ,分别在研究中指出,早婚易带来新生儿体重过轻,死胎以及儿童被虐待、受忽视以及易产生学习、行为障碍等问题。Rabin 教授( 2001) 将早婚问题的产生归结于青少年的不能准确地比较短期收益与长期成本之间关系的短视行为。国外的研究多从个人主义的角度,从保护个人的福祉利益出发。这正是我国国内研究的不足之处。

三、研究的理论基础与依据

对于一项法律制度而言,研究法律的社会背景与社会效果是法社会学的基本研究方法。美国法社会学的创始人罗斯科·庞德为法社会学的研究提出的核心纲领之一就是去研究法律制度和法律学说的实际社会效果,反对脱离社会实践的教条主义、机械主义。法社会学注重对法律的运行过程、运行效果进行实证研究,通过这种研究进而对法律本身进行反思。

同样,马克思和恩格斯也强调: “社会不是以法律为基础的,那是法学家们的幻想。相反地,法律应该以社会为基础。法律应该是社会共同的、由一定的物质生产方式所产生的利益和需要的表现,而不是单个个人的恣意横行。”

即我们常说的法律作为上层建筑一定要适应并反映经济基础( 社会现实) 的需求。具体到“法定婚龄的应否降低”这一法律制度的研究中,我们需要结合当前的社会政治、经济( 物质) 与文化条件,去分析国家降低法定婚龄的可行性问题。同时,鉴于社会政治、经济、文化条件的繁杂性,尤其不同的社会主体( 个人、集体与政府) 基于不同的自身利益出发点,对法律实施的效果与价值取向判断标准存在着差异,有时甚至是存在着对立的矛盾,故我们在研究中必须有主观出发点和主体针对性。结合到本文中我们就是以个人主义的视角出发,分析降低法定婚龄和相对早婚对个人的需求和福祉有无优势,这些都是我们以“民本”的法社会学为视角研究法定婚龄能否降低问题的核心理论基础与依据。

四、降低法定婚龄的法社会学优势

( 一) 有利于满足个人的生理需求

达到一定年龄的自然人,便有结婚和生育的要求,这是基本的人性。一个人,只要开始能适应性生活,有了生殖的能力,就有了结婚的权利,这是法定婚龄制度存在的自然基础。虽然我国最早的古代医书《黄帝内经》就已指出: “女子二七( 14 岁即)而天癸至,任脈通,太衝脈盛,月事以時下,故有子”[11],表明自古女子 14 岁就已具备了生殖的能力( 男子为 16 岁[12]) .但在自然人何时才真正具备适合的性生活能力和生理需求的问题上,现实与历史已存在着较大的差异。我国传统的权威观点认为:女子要 19 岁,男子到 21 岁左右身体才基本发育成熟,[13]适宜结婚,这也是我国长期主张晚婚、晚育的依据之一。而事实上伴随着我国公民物质生活水平提高和营养程度的改善,我国自然人的身体发育,包括性器官的成熟程度都较改革开放前有了较大程度的提前。2011 年 8 月 18 日,德国马克斯。 普朗克人口研究所的一项新研究已经证实,至少自 18 世纪中叶以来,男孩性成熟的年龄平均每 10 年提前 2. 5 个月。如今 18 岁的男孩生理发育成熟程度相当于1800 年的 22 岁。[14]世界人口与计划生育组织甚至在指导性文件中明确将年满 12 岁作为其划分的人生五大阶段中开始具有性经历的时间段。[15]更为严重的是,由于我国食品安全监管不力所导致的食品激素违法或过量添加,使得我国青少年的性早熟更显突出。[16]

同时,在现代文化传媒影响下,尤其是伴随着当今网络、影视“性描写”的泛滥,人的“性欲”与“性需求”已再难以被压抑。这些都进一步促使重理需求周期提前。在我国社会已解决温饱,正在深入建设小康社会,而自古“饱暖而思淫欲”的现实民生需求下,继续沿用我国 1980 年《婚姻法》所确定的男 22,女 20 周岁的高法定婚龄明显不合理。而结合当前我国的物质、生理、文化状况,及时适度降低法定婚龄,有利于满足个人的生理需求,符合当前自然条件下国人的发育状况。

( 二) 有利于满足个人的社会心理需求

著名的社会学家马斯洛 1934 年提出的人类五大需求层次理论,将人类的需求依从低向高分为生理需求( 吃、穿、住、性等) ,安全需求( 人身安全、生活稳定、免遭疾病痛苦等) ,社交需求( 友谊、爱情等) ,尊重需求( 自我价值认同和受他人尊重等) ,自我实现( 发挥潜能) 需求等五种层次。

而婚姻家庭作为横贯马斯洛五大需求之第一( 生理之性的)和第三( 爱情) 需求的制度与社会组织形式,我国公民在满足了吃饱、穿暖的生理需求之后,在当前党和国家已初步完善了对民众的养老、医疗、教育、失业等第二( 安全) 需求后,我国公民必然会要求向更深入的第三层次( 含“爱”) 需求的满足过度( 见下图1) .尤其是面对我国当前激烈、甚至残酷的市场竞争与优胜劣汰压力之时,年轻人面对严重的就业竞争与生活压力之时,婚姻、家庭作了一个爱的港湾对现代“市场人”具有十分重要的缓冲、避险与恢复作用。来源于同龄异性“爱人”的关怀与抚慰,是其他任何种类的爱( 包括与其存在“代沟”的家长之爱等) 根本不可比拟和替代的。而高法定婚龄无疑影响了“家庭”这种港湾的建设可能与速度。特别是在我国广大农村青年因受限于种种条件无法接受高等教育,年满 18 岁就需自谋生路,自主创业的情况下,这种影响与缺陷尤为明显。适度降低法定婚龄有利于每个参与市场竞争的个人更好地获得马斯洛第三层次( “爱”) 心理需求的满足,提高自然人抵御市场竞争的社会风险能力。

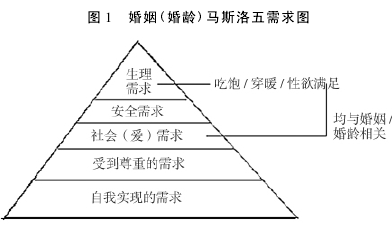

( 三) 有利于未婚男女自身地择偶优势的发挥

未婚男女在择偶时都有一定的内心衡量尺度和标准,在排除掉个体化的特色指标后,“郎才( 财) 女貌”就是所剩余的我国最传统佳偶良配标准,反映出婚姻中男女一方拥有的对对方具有效“吸引点”( 择偶优势) .即在初婚选择中,男性以其潜才财富( 才) ,或现实财富( 财) 作为自己的核心优势,而女性以其形象财富或气质财富( 貌) 作为自身的核心竞争力体现。在初婚选择中,男性以其潜在财富( 才) 或现实财富,吸引并换取女性的当期容貌( 年轻漂亮的形象财富) 以达到双方的需求满足与供求均衡。而在西方,恩格斯也有: “正是完全受男子支配的年轻美貌的女奴隶的存在……使它( 一夫一妻制) 成了只对妇女而不是对男子的一夫一妻制”[18]的表述,阐示出类似的内涵。但需注意的是,前述男女双方的择偶优势发展是不对等的,如下图 2 所示,伴随着初婚年龄的延后与自身年龄的增长,男性所有的潜在财富( 才) 会日益向现实财富( 财) 转化从而优势日宜显著,而同期女性的形象财富却因年龄增长逐渐出现不利地变化趋势( 女性 35 岁后的逐渐年老色衰②) .故法定婚龄过高会使得传统的“郎才女貌”择偶标准进一步向“男财女貌”倾斜。因为往往较大年龄的男子会具备更大的财富积累( 财) ,而其所需求的“貌”却并不是与其同年龄段的高龄女子所能够拥有的。为了使“貌”与“财”相匹配,被追求的适婚女性开始向“低龄”化发展,并使初婚男女的年龄差距进一步扩大。而与此同时,由于成功大龄男性向下抢占下一年龄段的本就稀缺的年轻女性资源( 基于我国长期的计划生育、人为堕胎所致的男性出生率高于女性的结果) ,会导致该低龄女性同龄段的男性择偶更加困难,以至形成恶性循环。

( 四) 有利于减低个人生育的成本的支出与风险

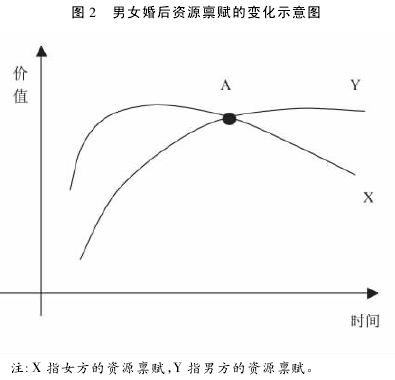

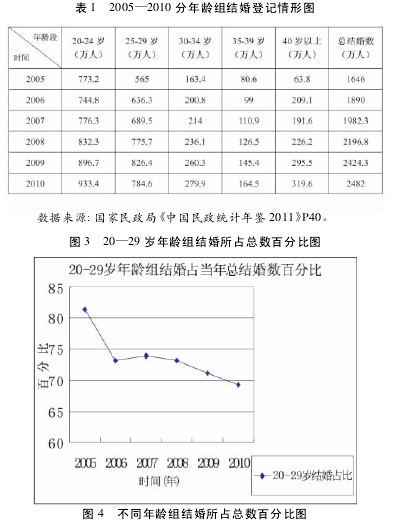

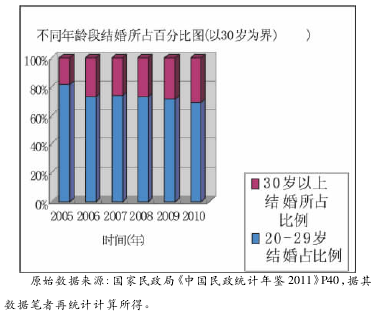

生育支出是几乎每对已婚夫妇必然会存在的支出,而基于计划生育政策和当前的物质生活水平,绝大多数的城镇人口( 2011 年已经首次超过农村人口数量③) 和相当一部分的农村人口会选择到医院接受生产服务,这就意味着每个家庭都需承担较高的生育医疗支出。而高法定婚龄带来晚婚④的同时,往往意味着晚育( 见下图 3、4) ,并带来高龄产妇等严重增加生育支出与风险的问题。因为现代医学证明,女性的最佳生育年龄在 24-29 岁之间,[19]超过30 岁,尤其是 35 岁后再生育头胎的女性是高龄产妇,其生育时发生难产与意外的机率要远远大于普通产妇。

因为女性在性成熟之后,初育的年龄越小,其骨盆的密合度与坚固度越小,越有利顺产与产后恢复。反之,骨盆的密合度与坚固度越高,则顺产的难度就越大。故高龄产妇往往被建议剖腹产,且在其怀孕和生产的过程中极易并发高血压、心脏病、大出血等严重并发症,这些都会大大增加个人生育的医疗支出与风险。故降低法定婚龄无疑有利于避免高龄产妇的发生机率,减少个人生育的成本支出,并降低产妇的个人生育风险。

( 五) 有利于夫妻( 尤其是女方) 更好地照顾孩子与家庭

众所周知,抚育后代( 尤其是新生儿) 需要耗费大量的时间和精力,而随着夫妻年龄的增长,特别是超过 30 岁以后,男女双方的相关体力都会有一定程度的下降,这不利于对新生婴儿的照顾。这一矛盾对女性而言显得更为突出,因为正如著名经济学家贝克尔( 1981) 在《家庭论》中所论述,“在传统的分工中,妇女把大部分时间用于生儿育女和操持家务,而男子则狩猎、当兵、种地和从事其他‘市场’活动”[21].这种基于自然的分工,使得女性在婚后会有更多照顾孩子与家庭的责任。特别是在亚洲,基于文化传统,女性要承担更多的照料老人和孩子的责任与义务。[22]

而女性的体力在 30 岁后会较男性有更大程度的下降,这会严重影响到其相夫教子的能力。降低法定婚龄会使女性有条件在更为年轻,精力更为充沛之时完成操持家务、相夫教子的任务,更多地发挥照顾家庭和孩子的能力,对家庭和社会的稳定有力。同时,这也有利于夫妻双方避免因为体力不支,不能适应相应的家务劳动而产生家庭矛盾。

( 六) 符合我国早婚的民俗习惯

由于农耕经济的生产方式,人口就意味着劳动力与收获,故我国自古就主张早婚并形成了相应的民俗习惯。如: 春秋时期,基于扩张人口与兵力的需要,齐桓公曾令: “男二十而室,女十五而嫁”,而越国更是明确立法规定: “男子二十不娶,其父母有罪; 女子十七不嫁,其父母有罪”[24].盛唐时期,唐玄宗 曾 诏 令: “男 年 十 五,女 年 十 三 以 上 得 嫁娶”[25].这一早婚的传统一直延续到解放前的国民政府时期,民国十九年( 1930 年) 公布《民法》第四编《婚姻》项就明确规定,男 18、女 16 周岁为法定最低婚龄。

这一早婚的观念习俗至今在我国农村仍具有巨大的市场,许多农村地区男女青年不足 20 岁就已结婚生子。正如英国法社会学家罗杰·科特威尔所言,法律不能试图改变社会而违背已有的社会习俗,国家法律应该建立在已有习俗的基础之上。[27]如果法律违背了习惯,这种法律注定是要失败的。[28]

实践中,20 世纪 90 年代我国各大城市不顾我国传统民俗习惯,纷纷通过地立法,禁止居民在春节燃放烟花爆竹,而最后却被迫纷纷解禁,废除相关法规就是最好的例证。降低我国现行的法定婚龄有利于我国相关法律制度与我国的历史与习俗相合,符合民意主流。

五、降低法定婚龄的法社会学缺陷与批驳

( 一) 缺乏社会物质基础,使其容易流于形式的分析与批驳

大多数反对降低法定婚龄者认为: 结婚及家庭的组建是需要一定的物质基础的,无论是婚房的购置与建设,还是婚后生活的开销支出,甚至未来抚育子女的各种花费,都需要相当程度的物质积累为基础,这远远不是一个 18 周岁的年轻人所能达到的。

即使在当前的较高法定婚龄条件下,多数年轻人也会因为到达婚龄时不具备物质条件而延后 2-3 年结婚,故降低法定婚龄只会使该法规因缺乏物质基础而留于形式,没有意义。

需指出: 该结论是建立在为“财”而婚的基础上,认为没有良好的物质条件就不能结婚,其本身既与我国倡导的“为爱而婚”的公序良俗相违背,也与我国婚姻法以“夫妻感情是否破裂”作为判断夫妻关系能否存续的精神不相符合。其实质是一种“拜金主义”与“买卖婚姻”的变种,极易导致婚后出现“财去人空”、“依财换色”等与致使婚姻家庭不稳的情况出现。而通过降低法定婚龄,会使更多的男方因不可能有“财”而只能有“才”,使社会风气回归节简,回归为爱而婚的优良传统,而非为财而婚。

( 二) 使我国多年来计划生育的成果被损耗,不利国家人口控制目标的实现

持此种观点的人认为,正是由于高法定婚龄与晚婚晚育政策的持续实施,才使得我国在 30 年间整整少生了一代人,避免了出现因为人口增长过快而导致国家资源与经济增速跟不上,所带来的贫困化甚至崩溃的问题。而降低法定婚龄会使相应的育龄也跟着降低,带来人口的加速增长,不利于我国人口控制的目标,甚至使我们以往的计划生育成果损于一旦。

持有此种观点的人一方面枉顾了在当前我国社会高昂的教育、医疗成本下,许多人选择结婚多年以后才要小孩,婚龄与育龄日益脱节的事实。另一方面,他们也未看到事易时移,随着我国经济、社会条件的客观变化,如果说 30 年前的计划生育政策绝对是合理、有效且必须的话,那么在实施这一政策的30 年后,面对着我国当前的人口自然增长率过低、老龄化日益严重,人口红利丧失殆尽,养老社会保障出现巨大缺口等情况下,再继续坚持为实现晚婚、晚育目标的高法定婚龄政策不仅没有必要,而且有害。相反,即使适度的降低法定婚龄带来部分早育,也会对缓解我国前述社会矛盾有利。

( 三) 可以导致离婚率的提升,增大社会成本的分析与批驳

反对者认为,降低婚龄,相关年轻人的思想尚不成熟,其对待感情、挫折与矛盾的解决能力有可能存在不足,进而可能导致大量的离婚案件发生,甚至产生闪婚、闪离现象。而离婚率的上升可导致相关的诉讼、司法成本上升,不利于社会的稳定,同时更容易产生离异家庭子女、单亲家庭等一系列社会问题。

这种说法更属无稽之谈,离婚率的升高是因为人们更多的崇尚自由与自主,当今西方无论法定婚龄的高低离婚率均体现上升趋势,而我国古代父母之命、媒妁之言的包办婚姻却往往一辈子感情良好就是最好的反证。

( 四) 早婚与早育可能带来整个社会的人力资本降低的分析与批驳

持此种观点者认为: 按我国现行的教育体制,18岁往往刚刚高中毕业,此时结婚及由此带来的家庭责任与义务,会使当事人因考虑工作与谋生等经济问题,而影响其接受高等教育可行性,降低其受教育的质量和效率。进而,由于父母本身学历不高又会影响到其对下一代接受高等教育的重视程度,以及实际的家庭教育程度。这些都会在整体上带来社会人力资本的降低。

该说法显然只考虑了劳动者就业前的学习,而未其考虑就业后接受再培训与再教育所带来的人力资本提升的情况,也未考虑大量农村青年并不上大学的情况。相反,由于有了家庭与抚育子女的压力,年轻人婚后会更有学习的动力,会使得其人力资本更容易得到提升。而对于本身缺乏上大学条件或可能的农村青年而言,是否早婚与其是否愿意上大学以提升自身的人力资本之间并无直接的必然联系。

( 五) 与世界晚婚的现实趋势不符,背世界潮流而动

反对者主张,在当今许多国家都因为市场经济的发展而出现初婚年龄的延迟与推后,甚至有些国家在立法中提高法定婚龄的趋势下,我们降低法定婚龄是背世界潮流而动,与世界主流不符。

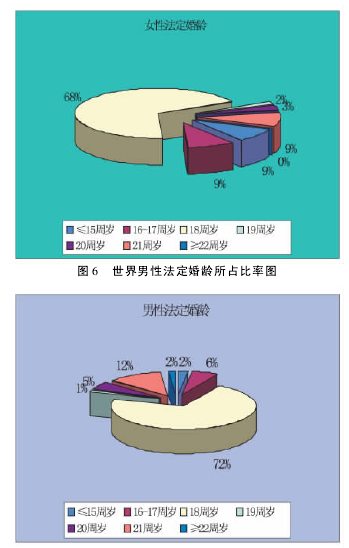

此种言论没有注意到,我国的法定婚龄规定中男性 22 周岁为世界最高的,而低法定婚龄恰恰是世界主流的事实。笔者根据联合国官网 2012 年 7 月 12日发布的数据统计,世界上 84% 的国家女性法定婚龄小于等于 18 周岁,其中女性婚龄规定为 18 周岁占了世界国家总数的 68%; 而与此同时,世界上80% 的国家男性法定婚龄小于等于 18 周岁,其中男性婚龄规定为 18 周岁占了世界国家总数的 72%.可见当前世界各国以 18 周岁以下( 含 18 周岁) 作为法定婚龄的绝对主流。而我国的相应法规却明显偏高,与世界主流不符( 见图 5 至图 7) .

六、结论: 降低法定婚龄有利

从本质上看,降低法定婚龄的优势多从“民本”的个人主义与个人利益的角度出发,符合保障民生福祉的基本原理。而所谓的降低法定婚龄的劣势多是从社会与国家场面考虑的,且深究起来往往立论并不充分。降低法定婚龄具有更好地满足个人生理、心理需求,促进未婚男女择偶优势发挥,减少个人生育支出和风险,有利于夫妻婚后更好地照顾子女,符合我国早婚的民俗习惯等等方面的优势,其带来的优势要远远大于其可能带来的不足。故在我国在当前的经济、社会条件下,从保护个人民生福祉、以民为本的“民本”主义角度出发,应尽快立法降低我国的法定婚龄。