高等教育大众化理论在20世纪90年代被引介到我国,伴随着我国高等教育大众化历程,学者的持续关注使该研究成为世纪之交的一大“显学”。 笔者选择CNKI提供的“中国学术期刊全文数据库”,“全文”检索“大众化”,结合篇名、关键词和摘要逐篇筛检,剔除了学术报道、访谈类、会议综述以及一稿多发的文章,最终获得了4300篇关于“高等教育大众化”的研究论文(论文发表时间截止到2012年12月31日),其中期刊论文4115篇,硕博论文185篇。 研究利用了Excel、Netdraw等数据处理软件,引用社会网络分析方法、词频分析法等,从发表年度、刊物来源、作者及其机构、关键词与主题等多个角度对论文进行计量分析和可视化,试图提炼我国高等教育大众化问题研究的特点,为学界的进一步研究提供参考与借鉴。

一、年度分布

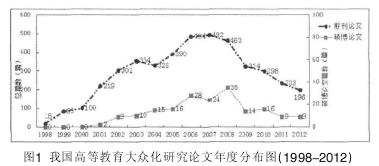

一般而言,某领域在一定时间段的论文发表量,可以大致反映出该领域在这个时期的研究成果、水平和趋势。 在4300篇论文中,按年度分别对4115篇期刊论文和185篇硕博论文予以统计, 利用Excel制成年度分布折线图。 (由于1989-1997年共仅13篇,年均不足1.5篇,故没有反映在图1中)由图1可以发现,我国高等教育大众化研究成果呈现先平稳上升后下降的趋势,其中研究论文的总篇数和硕博论文篇数的年度分布大致趋同。 从1998年的18篇起到2007年增至492篇的峰值,增长超过了27倍。 与此同时,该研究的硕博论文也在不断增加。

大连理工大学2001届刘怀民以“高等教育发展规模”为硕士学位论文选题,2002届华东师范大学的孙厚泽以“高校毕业生就业”为博士学位论文选题,反映出该研究已经成熟。 2006-2008年是我国高等教育大众化研究发文量最多的年度区间,2008年硕博论文达到了峰值35篇,这一方面可能与此阶段我国高等教育大众化大部分问题已经凸显以及政策的引导有关,另一方面也可能与研究者的“跟风”研究行为有关。 此后发文量开始不断下降,2009年硕博论文量相比2008年的峰值下降60%, 说明之前的研究遭遇了“瓶颈”,研究者开始反思。 从文献内容来看,研究者也更加成熟理性。 总之,我国学者对高等教育大众化问题的研究水平不断提升,研究态度越来越严谨,对高等教育大众化的思考也趋于理性。

二、期刊分布

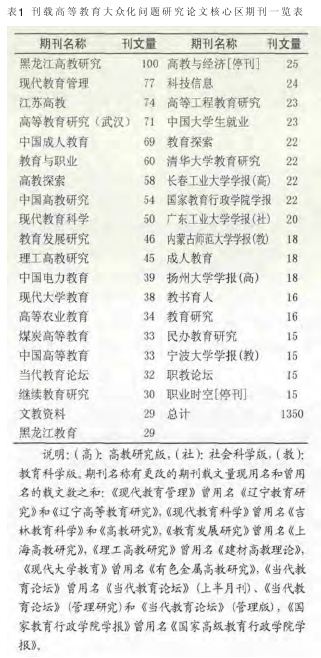

经统计,我国发表高等教育大众化问题研究论文的期刊共有1328种,共刊载4115篇期刊论文,平均每种期刊刊载相关论文3.2篇。 其中,刊文量最多的期刊达到100篇,最少仅1篇。 根据布拉德福定律,如果将刊载某类论文的期刊按载文量的多寡递减排序,则可以分出核心区、相关区和边沿区,每区论文刊载量大致相等,核心区与相继区的期刊数量大致呈1:n:n2的关系。

笔者依此定律将期刊分为核心区、相关区和边沿区,其中核心区刊文量在15篇以上,期刊38种,共1350篇论文(见表1);相关区刊文量在4-14篇,期刊195种,共1282篇论文;边沿区刊文量在1-3篇,期刊1015种,共1483篇论文。 笔者发现,大量相关论文离散在边沿区,此外,许多非教育类期刊也刊载了数量不等的相关论文,可见高等教育大众化问题的影响面极广,吸引了大量学者与期刊的关注。

由表1可见,核心区期刊主要有三类来源:一类是列入14家高等教育类中文核心期刊目录的期刊,共有12种(由于1992-1995年仅有《高等教育研究》(武汉)刊载了1篇相关论文,故仅指第二版至第六版中文核心期刊目录),有《黑龙江高教研究》等9种期刊均入选五个版本的中文核心期刊目录(其中《清华大学教育研究》在第五版、六版被归为教育综合类),《现代大学教育》入选第四版、第五版、第六版高等教育类核心期刊目录,《现代教育科学》入选第二版、三版、五版,《现代教育管理》入选第二版、三版、五版、六版;二是其他教育类期刊,共有13种,其中《中国成人教育》和《教育与职业》被北大《中文核心期刊目录》所有版本收录,《继续教育研究》入选第五版,《高等农业教育》入选第六版,《成人教育》入选第二版、三版、五版;三是高校学报,其研究者普遍具备较高的研究水平,对我国高等教育大众化问题保持着较高的敏锐性。 由此可知,我国高等教育大众化研究

论文主要聚集在质量较高的核心区期刊,这也体现出相关研究论文具有更高的学术水平。

三、作者及其机构分布

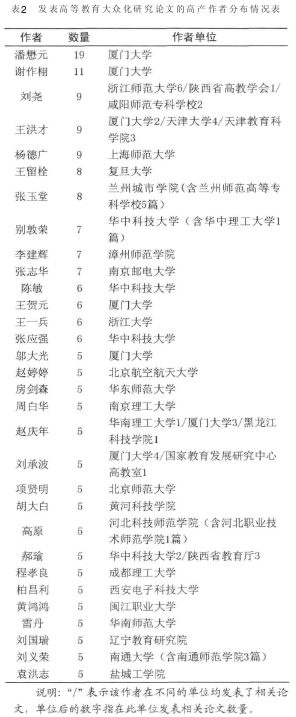

笔者对论文第一作者进行统计,排除1篇课题组论文和1篇没有作者的论文后,得到作者3495位。 发表2篇及以下的作者,共3352位,共3722篇,分别占作者总数的95.91%和论文总数的86.60%。 发表3-4篇的作者共112位,发表相关论文373篇,分别占作者总数的3.20%和论文总数的8.68%。 发表5篇及以上相关论文的作者可以被认为是高产作者,31位作者发表203篇相关论文(见表2)。

从表2可以发现,高产作者几乎都来自高校,高校学者对高等教育大众化关注的持续程度远远高于其他机构。 其中有15位高产作者来自6所设置了高等教育学博士点的高校,10位高产作者来自10所未设置高等教育学博士点但设置了硕士点的高校。 其中,王洪才所在的厦门大学属于前者,天津大学属于后者;赵庆年所在的厦门大学属于前者,华南理工大学属于后者。 潘懋元、谢作栩、王洪才、别敦荣、杨德广、张应强、邬大光、房剑森等8位学者是高等教育学博士生导师,可见高等教育大众化问题已在高等教育研究领域中被广泛关注,并成为重要的研究主题。

其中特别以厦门大学最为突出,7位高产作者共发文50篇 ,约占高产作者 发文总量的 1/4,潘 懋元 、谢作栩、邬大光和王洪才为高等教育学博士生导师,赵庆年和刘承波为厦门大学博士生,王贺元为厦门大学硕士生。 此外,北京航天航空大学的赵婷婷也是厦门大学1999届博士,而她的高等教育大众化类论文主要集中在2002-2003年。 从而可以看出,依托我国第一个高等教育学博士点,厦门大学以一批高等教育学研究生指导教师和研究生为主力,成为高等教育大众化研究的“重镇”。

发文在8篇以上的作者共7位,在高产作者中占22.58%,在所有作者中占0.20%,可以被认为是该领域最核心的作者群。 其中潘懋元主要研究该领域的基础理论、民办高等教育和高等教育质量,谢作栩、王洪才和张玉堂则把主要注意力集中在高等教育大众化的发展道路上,杨德广关注高等教育大众化的多样化,刘尧则试图构建高等教育大众化的评价体系,王留栓更加关注全球视野下的高等教育大众化。 由此可见,该研究领域呈现出多元化的发展,这促进了整个高等教育领域的广度和深度。 一些普通院校特别是民办院校的科研力量也作出了相当大的贡献,但力量比较薄弱,研究比较边缘,高等教育大众化研究的进一步拓展,还需要依赖普通高校包括民办高校在内的学者予以更多视角、更具特色的深入关注。

四、关键词统计及主题分布

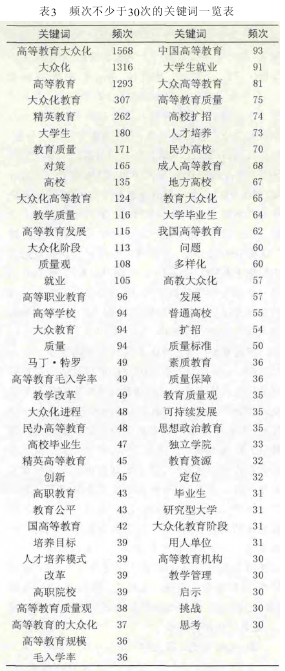

关键词是用以表示主题内容的单词或术语,是反映论文主要内容的名词性术语,对表达主题内容具有实质意义。笔者对4300篇论文的关键词进行统计, 发现共有2027个不同关键词, 总使用频次表2发表高等教育大众化研究论文的高产作者分布情况表11209次。表3列出了使用频次不少于30次的关键词。

总体上看,高等教育大众化研究的“关键词”使用较分散,这既是关键词使用不统一、不规范的原因,也反映出近十余年来高等教育大众化研究中“业余”研究较多、偏重对热点问题和“现实”问题的研究,对高等教育大众化的理论研究相对较少。

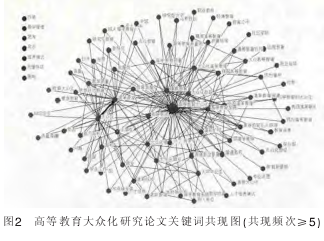

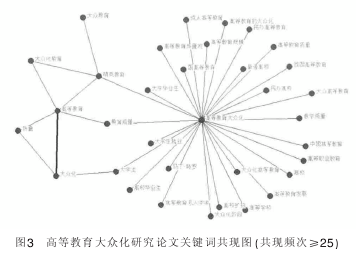

为了进一步分析论文主题的结构和联系,笔者利用共词分析法、社会网络分析法,对得到的2027个关键词进行分析和可视化识别。 具体做法是,先选择频次不少于20次的关键词(共88个),即认为所有论文中至少有20篇论文出现了该关键词时才认为该关键词是重要的。 然后,计算它们中任意两个关键词同时出现的次数,将得到的数据用netdraw进行可视化(图2)。 图2中每个顶点代表一个关键词,共现次数少于5次的散点置于左上方,顶点之间的连线表示这两个词同时在一篇文章中出现,连线越粗说明它们共同出现的次数越多,反之越少。

通过对图2的观察,发现整个共现图大体呈“中心发散型”。 这反映出有关高等教育大众化研究的主体方向非常明确,中心极其突出。 而从反映关键词之间的共现次数的节点连线来看,“高等教育”和“大众化”的共现最为频繁,“高等教育大众化”和“教育质量”、“精英教育”、“大学生就业”和“高等教育发展”等的共现较为频繁。 为了更为准确地挖掘该领域的主要研究主题,笔者将共现次数限定在大于等于25,去除散点后得到图3。 从图中可以看出,与大学生、质量、发展、扩招、民办高校等相关的研究文献都在25篇以上,文献内容中也反映出,“高等教育质量”、“大学生就业”等已经成为高等教育大众化研究领域的主要研究方向。 某个领域中出现了多个研究方向,并且每一个方向的研究论文的数量都较为可观,反映出该研究领域已经较为成熟,且有往更广、更深方向发展的趋势。

五、我国高等教育大众化研究的特点

(一)论文数量先平稳上升再逐年下降

2006年以前一直保持平稳增长态势 ,整 体的研究水平也不断提升,2006-2008年是高产成果年度区间。 但2008年后相关研究遭遇了“瓶颈”,研究者对该问题趋于冷静,论文的数量开始下降。 这反映出研究者的研究态度越来越严谨,对高等教育大众化的研究也趋于理性。

(二)影响面广,关注度高

高等教育大众化首先是高等教育研究领域的问题,高等教育类核心期刊和其他教育类的期刊刊载了超过1/4的期刊论文,对该问题高度关注。 此外,其他类别的期刊也刊载了数量不等的相关论文,说明高等教育大众化问题的影响已经突破高等教育领域,成为了多领域关注的社会问题。

(三)研究力量庞杂,有待更多相关学术力量的关注

有九成半以上的作者仅发表了1-2篇相关论文,研究人员多但分散。 高产作者主要来自设有高等教育学博士点或硕士点的高等院校,厦门大学是该问题的研究“重镇”,民办高校是高等教育大众化研究的第二阵地,其产生的院校研究成果是我国高等教育大众化研究的重要组成部分。 此外,作为社会问题的高等教育大众化现象,也应得到社会其他研究力量对该领域的更多关注和参与。

(四)研究视野开阔,主题广泛

从期刊分布来看,共有1328种刊载了相关研究的论文,具有广泛性、多样性的特点,核心期刊平均载文量最多,反映出该研究领域受到极大的关注,并具有较高的水平。 一方面,从核心作者的研究方向可以看出,高等教育大众化研究本身呈现出主题广泛的特点。 而从关键词和主题分布中也可以看出,该领域的研究不仅局限于理论本身的探讨,还与社会实践中的高等教育大众化现象紧密结合,拓宽了整个高等教育研究的广度。

参考文献:

〔1〕刘怀民.不同社会经济背景条件下高等教育发展规模比较研究〔D〕.大连理工大学,2001.

〔2〕孙泽厚.高等教育发展进程中高校毕业生就业问题研究〔D〕.华东师范大学,2002.

〔3〕岳一凡,张锦顺.布拉德福定律应用现状研究综述〔J〕.学理论,2009(19):179-180.

〔4〕潘懋元.中国高等教育大众化的理论与政策〔J〕.高等教育研究,2001(6):1-5.

〔5〕潘懋元.对发展民办高等教育若干问题的认识〔J〕.中国高等教育,1999(1):21-23.

〔6〕潘懋元.高等教育大众化的教育质量观〔J〕.清华大学教育研究,2000(1):11-15.

〔7〕谢作栩.试析高等教育大众化发展道路的形态———兼论中国高等教育规模扩张的“度”〔J〕.东南学术,2002(2):33-36.

〔8〕王洪才.论高等教育大众化发展的四个时期〔J〕.北京大学教育评论,2004(3):108-112.

〔9〕张玉堂.对高教大众化阶段若干教育问题的分析与思考〔J〕.社科纵横,2007(9):154-155.

〔10〕杨德广高等教育的大众化多样化和质量保证 〔J〕.东南学术,2002(2):24-28.

〔11〕刘尧.21世纪我国大学教学应实施发展性评价〔J〕.国家教育行政学院学报,2006(10):40-43.

〔12〕王留栓.近10年来世界高等教育的大众化与普及化———联合国教科文组织最新统计数字分析 〔J〕. 世界教育信息,2006(1):27-30.

〔13〕王宏钧,张惠苓,李翠荣.标引关键词〔J〕.大连民族学院学报,2000(1):53.