摘要:新加坡的生育政策经验对中国制定未来人口增长所需的三孩配套措施具有一定借鉴意义。对此,本文首先介绍了新加坡人口的发展概况,然后对新加坡不同时期的生育政策导向进行了梳理。分析发现:新加坡的生育政策先后经历了政府间接参与计划生育活动阶段、抑制生育阶段、鼓励优生阶段、选择性鼓励三孩生育阶段和进一步鼓励生育阶段。政策类型逐渐从所得税减免等财务激励政策,扩展到支持在职父母的工作-家庭政策以及更广泛的育儿环境变革。最后,基于新加坡的生育政策经验,本文提出应坚持政府主导,提前干预、多策并举,有针对性地挖掘三孩生育潜力等政策建议。

关键词:低生育率; 生育政策; 抑制生育; 鼓励生育; 三孩政策;

在人口研究领域,新加坡生育政策因其开展时间早、运作时间长、政策举措多而颇受关注。2021年,《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》作出实施一对夫妻可以生育三孩政策及配套支持措施的重要决策。为了进一步优化中国的生育政策,本文将对新加坡的生育政策进行梳理,考察其从抑制生育率到提高生育率的政策转向,从而为我国的三孩配套政策制定提供政策启示。

一、新加坡人口的历史演变

独立初期,新加坡的人口结构年轻并且增长迅速;而现在,该国的年轻劳动力相对减少,进入快速老龄化时期。新加坡的人口发展概况如下。

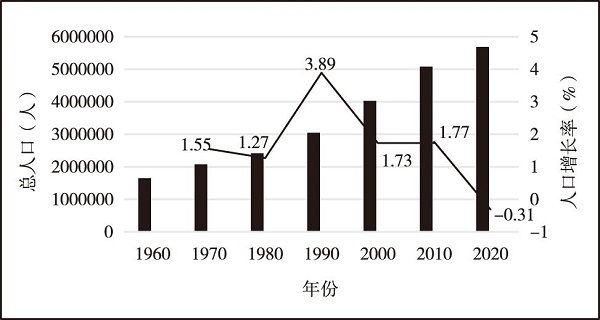

(一)总人口数量和人口增长率

自独立以来,新加坡的总人口数量不断增加,略有波动,从60年代的约164.6万人增至2020年的近568.6万人(见图1)。自60年代起,新加坡的人口增长率呈总体下降趋势。2003年降至历史新低1.474%后,又于2008年上升至5.322%。此后,新加坡的人口增长率再次呈现下滑态势,2020年为0.312%(The World Bank, 2022)。

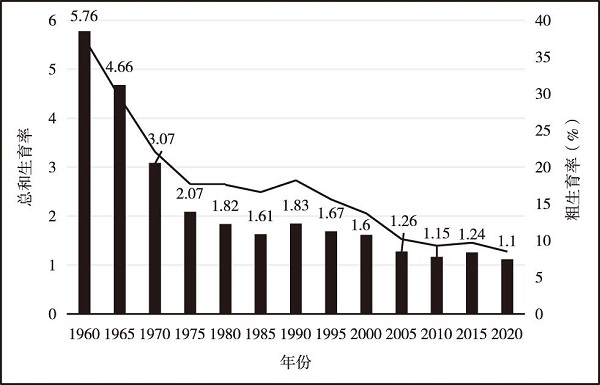

(二)总和生育率和粗生育率

新加坡在50年代经历了婴儿潮时期的生育高峰。然而,自1965年独立以来,新加坡的总和生育率(TFR)出现下降趋势(见图2)。1975年,总和生育率为2.07,自此步入低于2.1更替水平的低生育率时代。2003年,新加坡的总和生育率又进一步降至1.27,低于Kohler等人(2002)所谓的极低生育率水平(Lowest-low Fertility/Ultra-low Fertility, 即1.3),成为生育率最低的国家之一。2020年,总和生育率为1.1,创下历史新低。从粗出生率来看,新加坡每千人的粗出生率从1960年的37.5%下降至1969年的21.8%。此后,该国的粗出生率又逐渐下降到2020年的8.5%(The World Bank, 2022)。

图1 1960-2020年新加坡总人口(人)和人口增长率(%)变化

资料来源:根据世界银行(The World Bank)官网数据整理。

二、新加坡生育政策的历史演变

综合学者Teng Y(2007)与Wong T、Yeoh BSA(2003)的观点,本文将新加坡自独立前期至今的政策划分为以下五个时期,分别是:政府间接参与计划生育活动阶段(1949-1965)、抑制生育阶段(1966-1983)、鼓励优生阶段(1984-1987)、选择性鼓励三孩生育阶段(1987-1999)、进一步鼓励生育阶段(2000-至今)。在此基础上,本文对新加坡从抑制到鼓励生育的政策进行梳理分析,从而借此管窥该国生育政策的转型与变迁。

图2 1960-2020年新加坡总和生育率和粗生育率(%)变化

资料来源:根据世界银行(The World Bank)官网数据整理。

(一)政府间接参与计划生育活动阶段(1949-1965)

在新加坡独立前期(1949-1965年),非官方民间志愿组织新加坡计划生育协会(The Singapore Family Planning Association, SFPA)在促进计划生育、控制人口的活动上发挥了主要作用。这一时期,新加坡政府扮演的角色有限,主要通过少量的财务激励类举措(比如,为民间社会组织提供财政支持和房租优惠)和公共宣传的方式间接参与计划生育活动。

(二)抑制生育阶段(1966-1983)

1965年,新加坡脱离马来西亚联邦实现独立。为了缓解人口压力,发展经济,政府开始采取人口控制举措。1966年,新加坡旨在降低出生率、追求零人口增长的计划生育和人口委员会(SFPPB)成立。在前期(即1966-1971年间),政策取向以抑制大家庭发展、鼓励小家庭模式为主。在后期(即1972-1983年间),政策取向以提倡二孩家庭模式为主。1972年,新加坡实施“二孩家庭”运动(Gill M et al.,1996)。政策口号是“停在两个(孩子)”政策(The Stop at Two Children Policy)。在抑制生育阶段(1966-1983),政府主要采取激励与惩罚并存的生育政策策略,使用经济杠杆和其他政策对少生育的家庭予以政策优惠而对多生育的家庭施加生育障碍。一方面,鼓励举措体现在对2个孩子以下的家庭(尤其是自愿绝育的父母)予以经济鼓励和小学优先注册。另一方面,抑制方针则表现为对胎次更高(特别是拥有3个及以上孩子)的家庭施加经济惩罚。这通常意味着低收入群体生更多孩子的成本更高。比如,政府对已婚夫妇有两个以上的孩子进行增加分娩收费或在妇女生育第三个孩子或以后的孩子时免去税收减免、带薪产假等政策优惠,以达到增加家庭生育成本,降低生育率的初衷。

首先,在财务激励政策方面,政府对在第二个孩子出生后六个月内进行了绝育手术的丈夫或妻子免除分娩费(Gill M et al.,1996)。在公立医院的分娩费用定价和胎次挂钩,对更高阶的生育征收更多的分娩费。如1973年,对生产的前两胎征收较低的费用,而对三胎及以后的孩子大幅度提高分娩费。此外,所得税减免与胎次挂钩,限于出生的前三个孩子(前两个孩子的个税减免额度高于第三个孩子,不覆盖四个和以后的孩子)。1973年,前两胎和第三胎的个税减免额分别为750、500新加坡元,取消第四胎、第五胎的税款减免(刘玮玮,2020)。政府还通过1979年的近亲居住计划(Reside-Near-Parent Scheme)、1982年的多层家庭住房计划(Multi-tier Family Housing Scheme)为靠近父母居住的孩子优先分配并降低房屋首付有助于培养代际联系并促进隔代照料(Wong T、Yeoh BSA, 2003)。其次,在工作-家庭政策方面,出于抑制大家庭的目的,新加坡的产假政策和胎次挂钩,覆盖对象从初期的前三个孩子发展到后期仅限于前两个孩子。根据1968年就业法令,女职工生育前3个孩子有权在每次分娩前、后各享受4周带薪产假;而从1973年8月1日起,带薪产假只适用于头两个孩子;此外,为了鼓励绝育,已经有两个孩子而通常无权享受带薪产假的女性雇员,如果在第三个孩子分娩或流产后接受绝育手术,将获得带薪产假(Gill M et al.,1996)。关于托幼服务,新加坡教育部门规定,一孩和二孩家庭的儿童在一年级小学注册方面获得优先权。1973年,生育完一胎或两胎且40岁前完成节育的家庭,其子女具有优先入学的资格(刘玮玮,2020)。最后,在育儿环境变革方面,政府注重培养对儿童和父母的积极社会态度。新加坡试图通过公共的计划生育教育宣传限制家庭人数,比如政府通过所控制的大众媒体传播计划生育信息,教育部则在学校开设人口与计划生育课程(Yap MT,2009)。

(三)鼓励优生阶段(1984-1987)

生育率下降过快以及高教育程度女性生育较少等问题,促使政府于1984年出台激励措施以鼓励拥有大学学位的女性生育更多的孩子(Teng Y,2007)。这一时期的政策具有优生导向和精英主义特点,政府致力于解决婚姻和生育方面的教育差异问题,鼓励贫困、低学历女性绝育,促进高学历的母亲多生育。在财务激励政策方面,第一个或第二个孩子后进行绝育的低收入、低学历母亲可获得10,000新加坡元。此外,所得税退税额度和母亲的教育程度挂钩,即受过高等教育的已婚母亲可以为第一、二、三个孩子分别申请额外5%、10%、15%的年收入,封顶线为10,000新加坡元(Wong T, Yeoh BSA, 2003)。在工作-家庭政策方面,政府优化托幼服务,若母亲具有大学文凭或者至少有三个孩子,则她们的子女可以优先进行小学一年级注册(Teng Y,2007)。在育儿环境变革方面,政府促进婚姻和关系支持。鉴于受过大学教育的女性的结婚率偏低,新加坡于1984年设立社会发展部(The Social Development Unit, 简称为SDU)促进大学毕业生之间的互动,协助受过高等教育的女性找到伴侣;活动形式包括通过组织茶舞、保龄球、周末假期到度假村、计算机研讨会甚至游轮(“爱之船游轮”)促进单身大学毕业生聚集、约会等内容(Lee S M、Alvarez G、Palen J J, 1991)。然而,偏重高学历女性多生育的优生政策备受公众质疑,最终被迫终止。

(四)选择性鼓励三孩生育阶段(1987-1999)

80年代,为了逆转生育率使之恢复更替水平,新加坡于1987年采用有选择性地鼓励生育三孩政策。政策宗旨包括:促进家庭和婚姻价值观、尽早生育;克服父母不愿意生第三个孩子的问题;减轻抚养孩子的负担并劝阻堕胎和绝育(Gill M et al.,1996)。政策宣传口号从抑制生育阶段的“停在两孩”(Stop at Two)变成“如果你能负担得起,就生三个或者更多(孩子)”(Have Three, or More if You Can Afford It)。这一时期,政策对象扩展到家庭的第三个及以上孩子,政府主要在税收减免、带薪产假/无薪育儿假、小学注册优先权方面进行方向性调整。在财务激励政策方面,首先,三胎及以上儿童的分娩费由政府补贴(Teng Y,2007)。其次,这一时期的退税政策和胎次、母亲的年龄以及教育程度有关。1987-1989年间,第三、四胎的生育退税为20,000新加坡元,第二胎的退税额度取决于母亲的生育年龄,年龄越小数额越大;在职母亲前四胎个税减免额上升至1,500新加坡元;高学历女性前四胎子女税款减免比例分别为5%、15%、20%和25%。此外,房屋出售政策向拥有第三个孩子后有换房需求的家庭倾斜,这些家庭可以提前三年以市场价卖掉房子(刘玮玮,2020)。在工作-家庭政策方面,1987年政府在公务员系统中引入无薪育儿假(Yap MT,2009);已婚女性公务员可以获得5天/年全薪假期照顾6岁以下生病的孩子(Straughan P T, Chan A, Jones G, 2008)。拥有六岁以下儿童的家庭可以获得100新加坡元/月的补贴,以抵消托儿中心的费用;小学注册优先考虑所有三孩家庭的孩子(Wong T, Yeoh BSA, 2003)。在育儿环境变革方面,女性公务员可从事最长3年的兼职工作(孩子没有年龄限制)(Straughan P T、Chan A、Jones G, 2008)。

(五)进一步鼓励生育阶段(2000-至今)

90年代新加坡的生育率持续走低。于是,政府在2000年后陆续推出进一步计划全面鼓励生育。这一时期,政策旨在减轻夫妻在组建家庭时面临的障碍,营造有利于促进生育、养育的总体环境。各种计划在沿袭了经济刺激的同时更加注重构建综合性的支持举措。首先,在财务激励政策方面,2001年新加坡推出儿童发展共同储蓄计划(Children Development Co-Savings Scheme)对幼小孩子的抚养费用进行补贴(Wong T、Yeoh BSA, 2003;刘玮玮,2020)。这一时期,随胎次增加,生育退税的减免力度更大。比如,1989年预算将第一、二、三个孩子的年所得税减免从750新加坡元翻倍至1,500新加坡元,并将更高的税率扩展到1988年1月或之后出生的第四个孩子。同时,每个孩子的最高额度从10,000新加坡元增加到15,000新加坡元(Graham E, 1995)。此外,税收激励措施的结构设计还引入年龄要素,希望通过奖励早日成家的夫妇来阻止延迟生育并提高生育率。如1990年的预算宣布,母亲在28岁之前生第二个孩子可获得额外退税;倘若母亲生育第二个孩子的时间间隔越长,则税收减免越小(刘玮玮,2020)。政府还出台了降低首付门槛、补贴婚房促进早婚早育、鼓励临近居住促进隔代照料、对多孩家庭优先分配住房等多种住房优惠举措。2004年政府为购买婚用住房的年轻人提供补贴;2013年的育儿优先配屋计划和育儿短期住屋计划为有孩子的家庭优先分配或低价出租组屋;2015年的已婚子女优先计划与第三儿童优先计划为申请与父母/已婚子女同住或临近居住的人、至少有三个子女的父母预留部分组屋(刘玮玮,2020)。其次,在工作-家庭政策方面,在职女性享受的带薪产假期限从8周(2000年)分别延长至12周(2004年)、16周(2008年),并且父亲允许灵活分享使用的产假,从1周(2013年)扩充到4周(2015年);覆盖的胎次从前三胎(2000年)扩展到前四胎(2004年);针对父亲的带薪父育假被引入,从1周(2013年)延长到2周(2015年)(刘玮玮,2020)。此外,政府先后为在职/非在职母亲按月发放托儿、托婴补贴以支持婴幼儿照顾。为了缓解双职工家庭的育儿负担,新加坡还对雇佣外籍女佣照顾子女的已婚妇女进行减税(The Foreign Maid Levy);政府为在职母亲给予祖父母照顾者税款减免(The Grandparent Caregiver Tax Relief)促进子女由父母或岳父母照顾(Teo Y,2010)。政府还使用家庭友好企业补助金(The Pro-family Business Grant, 简称为PFB)、工作-生活平衡基金(Work–life Works Fund)等项目为促进工作与生活协调,推行灵活工作制度的企业提供资助(Straughan P T、Chan A、Jones G, 2008)。最后,在育儿环境变革方面,政府组织促进婚姻的活动。2003年,政府发起“浪漫新加坡”运动,帮助民众认识到家庭生活的重要性并通过组织免费舞蹈课、公园露天电影放映等活动促进婚姻结合;此外,新加坡成立家庭事务委员会(Family Matters Singapore)开展公共教育运动,提倡家庭健康和团结的价值观,以促进家庭形成(包括生育)并营造家庭友好的环境(Wong T、Yeoh BSA, 2003)。

三、新加坡生育政策的经验启示

中国和新加坡都在国家政策层面经历了从抑制生育到鼓励生育的方向转变,并在如今同时面临极低生育率问题。不过,值得注意的是,鉴于新加坡的政策早在80年代初期就已经提前进行转向,注重鼓励三胎及以上的生育。这意味着该国40年来的经验可以给当下中国的三孩生育政策提供以下启示。

(一)坚持政府主导,提前进行政策干预,出台具有前瞻性的政策

要把握住政策窗口期,对低生育率进行及时干预。Jones G W、Hamid W(2015)的研究通过将生育政策的时间和范围进行比较,揭示了某些低生育率东亚国家和地区(新加坡、韩国、台湾地区、日本、中国)在扭转抑制政策方面的延误。新加坡和中国几乎用了相同的时间完成人口从更替水平到极低水平的过渡。不同的是,新加坡的总和生育率率先于1975年(2.07)、2003年(1.27)首次跌至更替水平和极低水平生育率。而中国的总和生育率则分别在1992年、2020年初次降到更替水平和极低水平。尽管新加坡于80年代初期就开始有选择性的鼓励生育并且不断深化改革,然而时至今日,生育率仍然不断下滑。这充分说明了逆转生育率的任务何其艰巨。因此,要继续深化发挥政府的主导作用,将政策前置,提前着力,出台具有预判性和长期性的一揽子政策。

(二)多策并举,延伸政策覆盖周期,构建综合性生育保障支持体系

在政策内容上,要在各阶段采用多样化的政策举措,着力解决家庭的后顾之忧。在缓解家庭养育和教育压力方面,新加坡利用各种退税(在职母亲子女退税减免)和优先入学、优先分配住房等举措鼓励三胎以上的生育,还注重利用公共政策为传统华人文化观念中的隔代照料提供物质支持(如为照顾孙辈的祖父母提供税款减免、为和父母/已婚子女同住或邻近居住的家庭优先分配祖屋以鼓励家庭内部的代际照料支持)。目前,中国政府已经提出要从“降低生育、养育、教育成本”三个方面进行配套支持。因此,在政策的时间维度,要在婚恋、怀孕、生育、养育、教育等各个阶段予以支持,如引领年轻人的新型婚恋和生育文化促进早婚早育,推广辅助生殖技术,进一步完善生育保险制度,提供普惠性托幼服务,降低家庭入学择校压力等等。在政策的内容维度,不仅要开拓诸如定期现金支付、所得税减免等财务激励类举措,还要在支持父母兼顾工作和家庭类举措(如带薪产假的延长、父育假的增设、提供普惠性或补贴的托婴、托幼服务等)以及支持儿童和育儿的广泛社会变革类举措方面(支持兼职工作、促进婚姻结合)建构综合性配套举措。此外,为了提振生育率,还要注重政策宣传导向,积极引导社会舆论。新加坡80年代初期以精英主义论调鼓励高学历女性优生的举措同时遭到政策受益群体和普通民众的一致反对,最终被迫终止。这说明采取公共干预的方式对受教育程度不同女性的生育行为进行差别性对待容易被舆论解读成学历歧视。因此,各级政府在制定相关举措时应该以此为鉴,审慎定夺。

(三)挖掘生育潜能,提高政策匹配性,瞄准具有潜在生育力的群体

推进三孩生育政策不仅应该关注既有的二孩家庭,还应该从政策设计上致力于促进潜在未婚女性、已婚无孩女性、已婚一孩女性等群体的婚姻、初产和再产行为。如Chen M、Yip PSF、Yap MT(2018)的研究旨在识别能够促进新加坡总和生育率提高的最具影响力群体。研究结果表明为了提高政策的针对性,政府鼓励生育举措的潜在目标群体应该聚焦20-29岁的单身女性和30-34岁的已婚无子女女性。因为,促使这些群体的早婚、初次和再次生育行为的可能会提高总和生育率,并进一步为三胎及以上的生育提供可能性。有鉴于此,中国应充分利用第七次全国人口普查的最新数据作支撑,广泛调研,根据胎次特点摸底不同人群的多元化、异质性生育需求,为有意愿多生育的家庭提供相应支持。

参考文献

刘玮玮.新加坡生育政策的变迁、成效及启示[J]人口与社会, 2020,36(05):14-29.

Chen M,YipP S F,Yap M T.Identifying the most Influential Groups in Determining Singapore's Ferility[J].Journal of Social Policy,2018,47(1):139-160.

Gill M,Joseph K,Lai N A.et al.Population control in Singapore:a case study of health strategy and implementation[J].Asian Studies Review,1996,20(1):119-134.

Jones G W,Hamid W. Singapore's pro-natalist policies:To what extent have they worked?[M].Low and lower fertility Springer,Cham,2015:33-6

Lee S M,Alvarez G,Palen J J.Fertility decline and pronatalist policy in Singapore[J].International Family Planning Perspectives, 1991:65-73.

Straughan P T,Chan A,Jones G .From population control to fertility promotion-a case study of family policies and fertility trends in Singapore[M].Ultra-Low Fertility in Pacific Asia. Routledge ,2008:199-221.

Teng Y.Singapore:population policies and programs[J]. The Global Family Planning Revolution,2007:201.

Wong T,Yeoh BSA. Fertility and the family:An overview of pro-natalist population policies in Singapore[J] Institute for population & Social research mahidol universiby,2003.

Yap M T.Utra-low fertility in Singapore Some observations[J]. Ultra-low Fertility in Pacific Asia:Trends,Causes and Policy Dilemmas,2009:160-180.