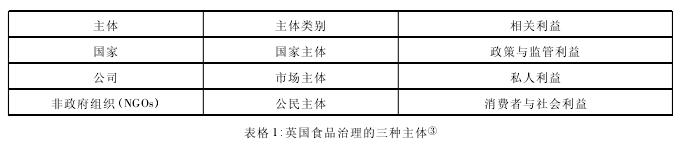

2.英国食品治理的主体类别与治理之源。食品安全治理的对象众多,除了传统生鲜的生产者例如农民,还有大量的加工者、运输者、销售者等等,这注定食品安全治理需要联合各方力量进行联合治理。所以后来英国食品安全治理出现了新的形式,不仅包括了公共主体,还包括私人主体,例如公司,NGOs和其他食品供应链的内外组织。主体类别与相应利益包括: 第一,国家属于国家主体类别,对应的利益是国家的政策与监管利益。第二,公司属于市场主体,对应的利益是私人利益,在此处公司是指各大零售商。第三,非政府组织属于公民主体,对应的利益是消费者与社会利益。其实在这个分类里也有重合的地方,例如零售商作为英国食品安全治理的主体也同时代表了部分消费者与社会利益。英国食品安全治理之源主要包括三种,第一种是作为公主体的政府的治理,对应的规制为直接立法的规制类型与间接规制类型: 直接立法规制类型例如荷兰商品法案、英国1990年食品安全法、欧盟食品基本法等; 间接规制类型包括产品责任法,技术性贸易壁垒协议、关税与贸易总协定等。第二种是公私混合治理类型,也即当下英国最重视的治理类型,这种治理既分担了部分政府的责任,也留给了市场经济相当大的自由。目前英国零售商与政府对食品安全的共同治理就属于这种治理类型。在这种类型中直接规制类别包括良好卫生规范行业指南,间接规制类型包括责任保险政策等。第三种是私人治理类型,这种治理类型在食品安全场域是食品零售商的内部供应链的自我治理,例如直接公布的私人食品安全认证方案等或是在内部建立食品公司投诉程序。这种零售商治理包括很多类别,除了前文所述的最佳食用期限这种食品日期标签的内部标准,还包括对食品原产地的选择标准等。①

三、建构主义结构论---食品安全场域的主体“惯习”分析与实践

即使有法律的前瞻性的制度设计,仍会与公民滞留的“惯习”形成摩擦,贯彻到实践难免会有“执行难”的现象。而整个食品供应链背后大量不良的群体“惯习”与我国这种特殊文化现象沆瀣一气,让我国食品安全治理阻碍重重。故笔者用内在的“惯习”来分析食品安全场域主体的认知与行为。“惯习”在食品安全场域就是一种对食品安全认知与行动的图式系统: 既是日常关于食品安全方面生活言行的“创造”图式系统,也是这些日常关于食品安全方面生活言行的“认知”和“评判”的图式系统。布迪厄清楚地写道:“生活风格是惯习系统的产物,通过各式各样的惯习图式系统并在它们的关系中理解的生活风格,成为鉴别好与坏、高贵与庸俗等社会空间的象征体系。”②在社会空间或场域中,具有相似或相临地位的行动者一般处于相似的情况并易受相似因素的影响。因此可以说他们由于“惯习”的影响具有相似的性格、兴趣以及易采取相似的实践活动。在食品安全场域,不同的食品供应链群体表现出不同的“惯习”,例如消费者常常表现出选择食品的倾向与品位。

( 一) 食品生产经营者

由于如今恶劣的食品环境的客观结构作用下的“惯习”以及在“惯习”作用下频发的食品违法犯罪活动,这种相互作用在食品经营者中间形成了囚徒困境效应。这种特定场域下的囚徒困境效应是指食品供应链的横向层级与纵向层级都在“惯习”的驱使下进入了恶性循环。③这种个人理性计算下的集体无理性在之前“惯习”的长期熏染中是很难改变的。这种“惯习”的形成离不开之前缺乏食品追溯等相1.布迪厄从场域角度考察阶级的构成,打破了那种传统的受马克思或韦伯理论影响而形成的“由收入、财产、职业声望、权力与教育所构成的垂直式阶层”.受其研究影响,“20世纪90年代以来,德国一些社会学家试图通过运用’社会生活圈‘、’生活组合‘、’生活风格‘、’生活历程‘等来取代阶级、阶层等传统的思考。”④这标志着,社会学的区分性研究从垂直层面转向到水平层面。在布迪厄看来,在社会空间或场域中,具有相似或相临地位的行动者一般处于相似的情况并易受相似因素的影响。因此可以说他们由于“惯习”的影响具有相似的性格、兴趣以及易采取相似的实践活动。食品安全生产经营者群体在相似习性吸引下形成一个个小场域,这些靠生产违法食品安全标准的食品获得利益而游走在法律边缘的群体把自己的场域构建成一个充满意义的世界,认为被赋予了自己这个群体认定的价值和感觉,值得这些生产者去投入、去尽力的世界。这些生产者由于“相似”产生“惯习”并最终导致他们世界的“合理”.简言之,他们认为这样违反法律生产黑心食品是比较普遍的行为,只要吃不死人、不出大事,这些食品生产经营者就认为大致没事,并且这些食品生产经营者认为也没有必要投资生产设备或者专业食品安全管理人员去提高食品安全标准,那样反而不容易赚取眼下的利润。

1.制度弊端。在我国食品生产经营者中,由于长期以来的生产模式在逐利的过程中没有严格把关的传统,在这种历史过程中形成的“惯习”根深蒂固,例如很多生产经营者目前都还没有健全危害分析和关键环节控制点(HACCP) 体系,更不用说餐饮业对这种机制的运用。这种过去长期的实践已被归并到生产者的头脑和内心中,即使如今在法律规定的制约下也不会自主制定高于国家的标准用以引领食品安全治理。另外绿色食品缺乏相应的法律审核程序,让很多贪图小利的消费者觉得那些绿色食品不一定健康而且贵。虽然最新《食品安全法》规定了针对不符合事实的广告的惩罚性条款,但“漂绿”这种涉及广告、标签、知识产权等领域的违法行为应当事先规定。这些细节的制度规定会重塑食品生产商过去乱贴标签的“惯习”,建立规范的标签体系等,在不违反我国《食品安全法》《广告法》等法律法规的基础上指导食品包装上信息真实。

2.文化心理。中国有自己独特的历史文化背景,儒学作为一种主流文化宣扬的是谦让隐忍的君子作风。在过去没有法治环境的土壤下,社会形成了作恶的小人与谦谦君子两个级别的分化。这种耻讼的风气与刑法的发达,让民事违法的小商小贩更有利润可钻,而大量的食品安全事件,只要没闹出人命官司的,基本都无人来维权。大部分那个时候的普通百姓对于食品安全的态度是模糊而不精确的。“中国传统文化的独有气质,与中国长期的封建社会结构( 行为的背景场域) 互相匹配,构成了一个不同于西方文明的文化体系,也塑造了本民族独特的文化心理结构,即其思维方式与行为倾向。如果使用布迪厄的术语,即是前文所述的惯习。”①这种长期的文化熏陶累计塑造了食品生产经营者与消费者的特定的“惯习”,加之我国日益严重的潜规则现象,暂时很难形成公民积极参与食品安全维权的法律实践的局面。

( 二) 食品消费者

在《区隔》的导言中,布迪厄特别强调说: 所有日常生活言行,不论是在美学艺术鉴赏层面,还是在消费娱乐层面,都事先预设了行动者会根据“图式系统”对事物进行认知,亦即经历一个“译码”的过程。对于那些拥有译码能力的人,他们可以从众多作品或消费品里辨识出为人们所承认的“美的”、“高级的”东西,并从中获致所期望的享受。但那些缺乏译码能力的人,由于无法理解和辨识,会对那些大家共认的“美”和“高级”的东西感到不解,甚至不安,进而厌恶或回避它们。作者因此以一双干枯瘦瘪的手为景的照片作为美学层面分析,认为工人无法欣赏它的美学价值,反而会有恐怖感; 而专业人士则可能有强烈的艺术感受。②虽然作者是以美学鉴赏为例子,同样在食品消费方面,不同的消费者群体会对食品是否安全进行译码,这种译码能力与消费者的“惯习”有直接关联,而“惯习”的形成离不开长期的消费经验与知识储备的资本。

通过将文化和经济资本、社会经历与消费实践相联系,布迪厄建立起了他的既主观又客观的社会分层模型。不过,布迪厄在强调资本的运作过程时,更注重其中与“惯习”相关的文化资本的作用。他认为之前的研究者忽略了对与收入关联的“惯习”的研究。其实布迪厄的这个理论有适用的领域,传统的收入分析方法毕竟很多问题解释不了。他举例说,在形成消费选择的场景中,“惯习”的重要性清楚地表现在,“相同收入的人往往具有非常不同的消费模式”.③布迪厄因此尖锐批评消费行为的供需模式解释,指出“行动者是以品味而不是以精细成本利益计算来选择产品的”,“品味是行动的真正原则,非此莫属”.④如此,“布氏的分层完全不同于收入的分层。布迪厄还强调说,’惯习‘是早期生活经验和生活经历在行动者思想和行动图式中的积淀,是内在而具较强惯性的。他不赞同’理性选择‘理论将行动者描绘成毫无’生活惰性‘的行动主体的看法。”⑤他认为,“惯习”虽然可以被建构重塑,可是它作为主体长期过程中自我建构与被建构的互动中已经形成比较稳固的形态,这种生存心态与生活偏好让消费者去选择一个商品。因而消费者在购买时并不总是时时刻刻在计算精确的生活经济效益,反而经常用“差不多”和“实用”、“够用”等充满含糊、惰性的字眼来思考和处理日常生活事务。正是这种惰性决定了生活“惯习”依然会对当下的日常生活起作用,并因此可以成为稳定的区隔群体的一个面向。例如一个顾客看到某个不出名品牌的饼干,价格也并不便宜,宣传的广告从未见过,可是他依然购买。因为他自身对这类东西并没有太多计算,而是随便拿包填饱肚子或是品尝。有学者认为布迪厄这个理论主要针对的是欧洲国家的中产阶级也只适合他们国家的国情分析,但笔者并不认同。笔者认为中国现在很多消费者并不是收入太低,而是他们在“惯习”的驱动下总是去购买廉价而没有安全保障的食品。我国现在每年有数千亿元的可食用食物白白变成了垃圾,而餐厨垃圾正是“地沟油”、“泔水油”的源头。“国家粮食局副局长吴子丹日前表示,我国在粮食生产、流通、加工、消费等环节存在大量浪费现象,每年仅在粮食储存、运输和加工环节造成的损失浪费就高达700亿斤。”①如果消费者用浪费的粮食资本去购买有安全保障的食品,我国的食品安全现状也不会如此恶劣。粮食浪费包括两项内容:“一是不合理的消费,如酒类用粮、未经配合的原粮直接作饲料等。二是消费过程中的粮食损失,如因不再食用而倒掉的剩饭、因长时间不食用而形成的馊饭等。”②正如布迪厄指出,在传统社会,社会结构的演变与重构是依靠阶级的分化与对立来完成的。而如今我们已经步入了消费时代。笔者认为在当下中国经济快速发展的同时,消费社会特别是食品消费的社会区隔与重构通过食品消费活动、生活方式以及生活品味的差异得以实现。③如果消费者能够重塑“惯习”去购买健康营养的食品,那么消费者的生活方式的改变会影响生产经营者“惯习”的重塑,对此笔者认为消费者的“惯习”可以从以下几个方面来实践。